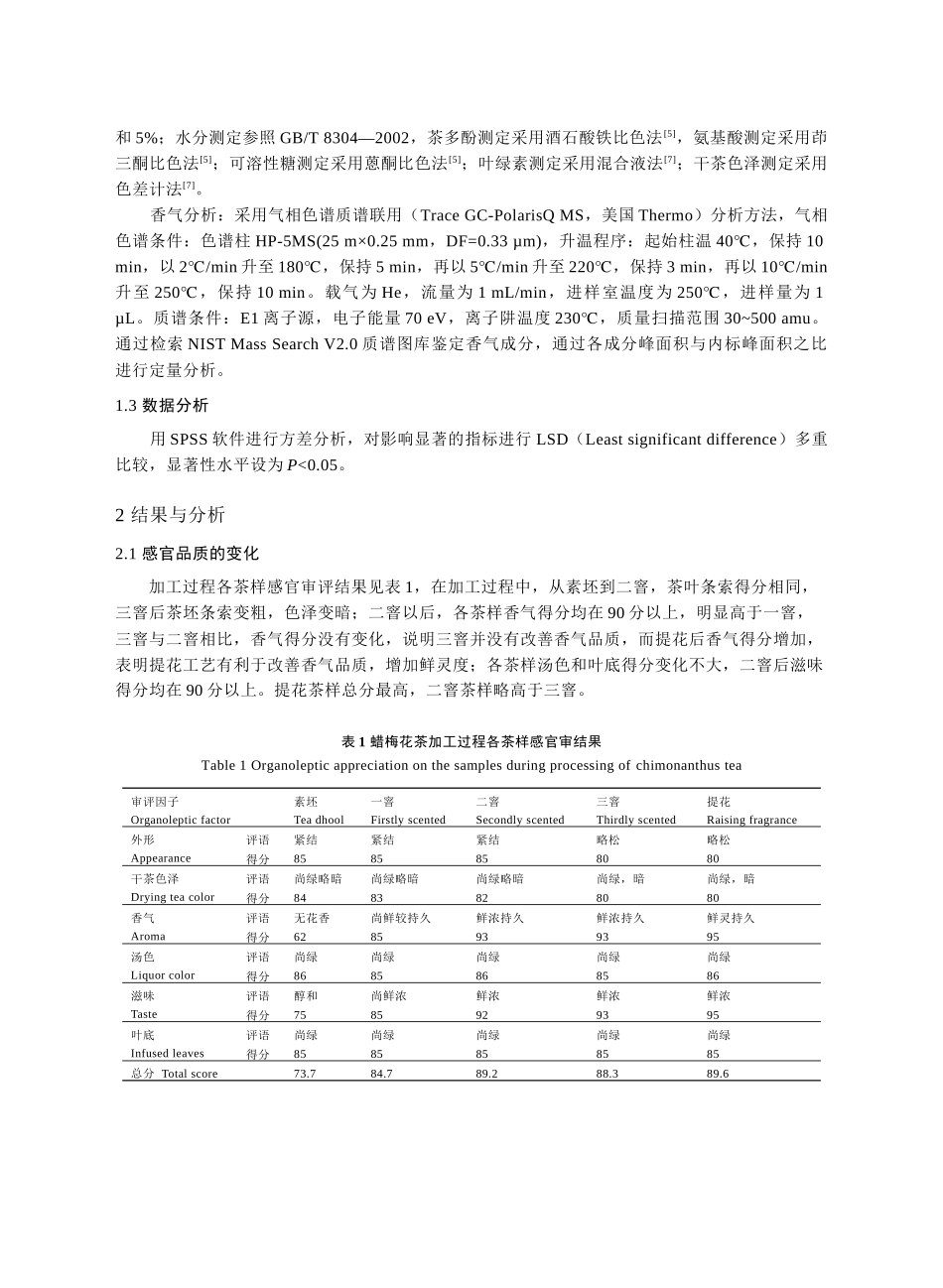

蜡梅花茶加工过程中品质的变化摘要:采用感官审评、色差分析、SDE法结合GC/MS分析,以及分光光度法研究了蜡梅花茶加工过程中(素坯→一窨→二窨→三窨→提花)感官品质、色泽、香气和主要品质化学成分的变化。结果表明:随加工进程,除三窨总分略低于二窨,其他工序逐步增加;三窨后色相角显著变小(P<0.05)。蜡梅花茶主要香气物质是乙酸苄酯、2-氨基苯甲酸-3,7-二甲基-1,6-辛二烯-3-醇酯、水杨酸甲酯、苯甲醇、芳樟醇、别罗勒烯、萘、α-紫罗酮;加工过程中,酯类和醇类相对含量先增后降,二窨最高(P<0.01);酮类变化不明显;提花后萜烯类显著增加(P<0.05)。与素坯相比,三窨后茶多酚和叶绿素含量显著降低(P<0.05),二窨后可溶性糖含量显著增加(P<0.05),氨基酸无明显变化。蜡梅花茶宜采用2次连续窨花1次提花工艺。关键词:蜡梅;蜡梅花茶;加工;品质蜡梅[Chimonanthuspraecox(L.)Link]是我国特有园林观赏植物,蜡梅花冬季开放,花香气清新淡雅,幽香持久[1],是窨制花茶的理想材料。目前四川、重庆、湖北、福建等省已经开发出蜡梅花茶,丰富了花茶的品类。袁林颖、庞晓莉等[2-3]围绕蜡梅花茶加工的关键技术开展了相关研究,并提出了窨制技术,但未见关于蜡梅花茶加工过程中品质变化的报道。本文采用SDE结合GC/MS分析、感官审评和理化分析、色差分析等方法研究了蜡梅花茶加工过程中感官品质和色泽、香气成分、主要品质化学成分的动态变化规律,为进一步完善加工工艺,提高蜡梅花茶品质提供理论依据。1材料与方法1.1材料茶坯为湖北宣恩县昌臣茶叶有限公司2008年9月生产的烘青绿茶(鲜叶标准为一芽一二叶),在-18℃保存;蜡梅花于2009年1月26日采自华中农业大学校内,品种为中花类乔种,内被片紫色条纹较多,中被片长15mm左右[4],处于盛开期的鲜花。1.2方法1.2.1样品的制备蜡梅花茶加工工艺流程为:素坯→一窨→二窨→三窨→提花,对每道工序取样,重复3次。窨制条件为:温度15℃,时间24h,总配花量100%,各窨次配花量之比为5︰3︰2,提花配花量为2%。第一和第二窨为连窨,一窨结束后起花,不复火,直接进入第二窨,第二窨结束后,起花,在75℃烘箱内干燥45min,再进行第三窨,三窨结束后按同样方法干燥,然后提花。香精油提取:同时蒸馏萃取(SDE)法[5],将茶样粉碎后,过0.355mm筛,称取50g放于3L圆底烧瓶,加内标癸酸乙酯2mL(将1µL癸酸乙酯溶解在100mL无水乙醚中),再加沸水1L,提取1h,然后将无水硫酸钠放于乙醚溶液中,脱水24h,再在通风橱中用氮气浓缩乙醚溶液,得到1~1.5mL香精油溶液,待测。1.2.2分析方法茶叶感官品质:参考绿茶审评程序及绿茶和花茶审评术语进行感官审评[6],选择条索、干茶色泽、香气、汤色、滋味和叶底六个审评因子,各因子权重分别为15%、15%、40%、5%、20%和5%;水分测定参照GB/T8304—2002,茶多酚测定采用酒石酸铁比色法[5],氨基酸测定采用茚三酮比色法[5];可溶性糖测定采用蒽酮比色法[5];叶绿素测定采用混合液法[7];干茶色泽测定采用色差计法[7]。香气分析:采用气相色谱质谱联用(TraceGC-PolarisQMS,美国Thermo)分析方法,气相色谱条件:色谱柱HP-5MS(25m×0.25mm,DF=0.33µm),升温程序:起始柱温40℃,保持10min,以2/min℃升至180℃,保持5min,再以5/min℃升至220℃,保持3min,再以10/min℃升至250℃,保持10min。载气为He,流量为1mL/min,进样室温度为250℃,进样量为1µL。质谱条件:E1离子源,电子能量70eV,离子阱温度230℃,质量扫描范围30~500amu。通过检索NISTMassSearchV2.0质谱图库鉴定香气成分,通过各成分峰面积与内标峰面积之比进行定量分析。1.3数据分析用SPSS软件进行方差分析,对影响显著的指标进行LSD(Leastsignificantdifference)多重比较,显著性水平设为P<0.05。2结果与分析2.1感官品质的变化加工过程各茶样感官审评结果见表1,在加工过程中,从素坯到二窨,茶叶条索得分相同,三窨后茶坯条索变粗,色泽变暗;二窨以后,各茶样香气得分均在90分以上,明显高于一窨,三窨与二窨相比,香气得分没有变化,说明三窨并没有改善香气品质,而提花后香气得分增加,表明提花工艺有利于改善香气品质,增加鲜...