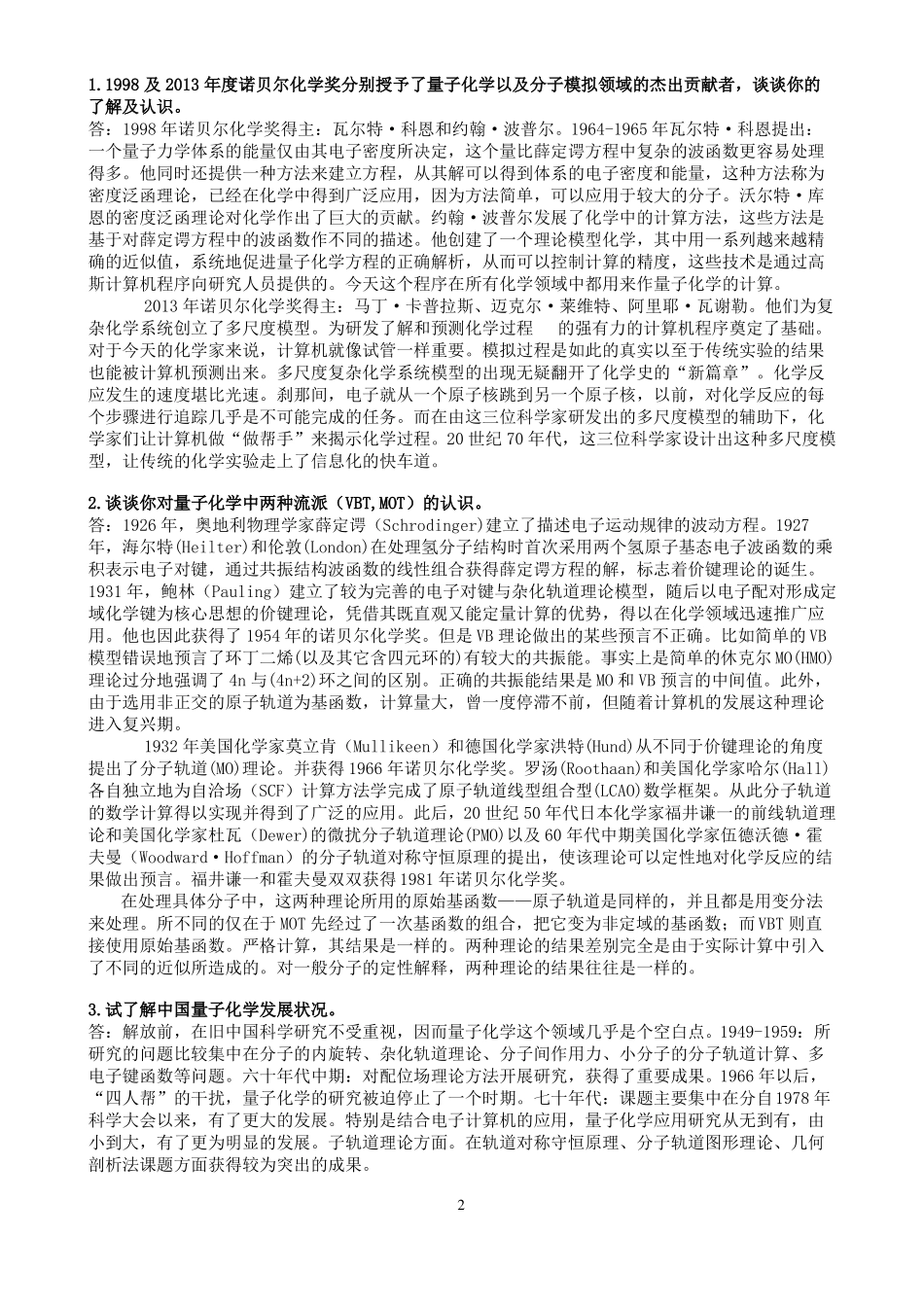

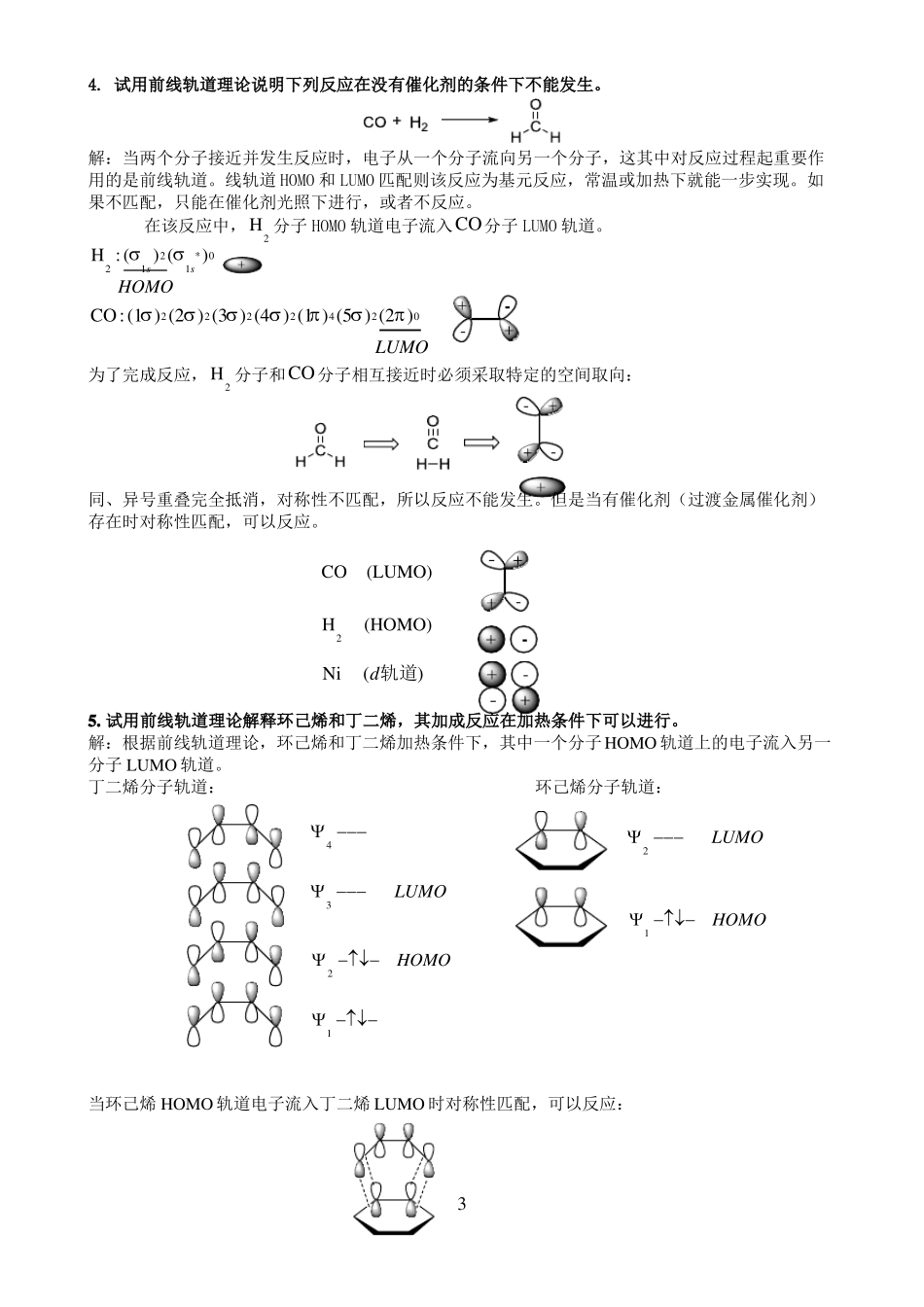

量子化学习题及答案-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-CompanyOne11.1998及2013年度诺贝尔化学奖分别授予了量子化学以及分子模拟领域的杰出贡献者,谈谈你的了解及认识。答:1998年诺贝尔化学奖得主:瓦尔特·科恩和约翰·波普尔。1964-1965年瓦尔特·科恩提出:一个量子力学体系的能量仅由其电子密度所决定,这个量比薛定谔方程中复杂的波函数更容易处理得多。他同时还提供一种方法来建立方程,从其解可以得到体系的电子密度和能量,这种方法称为密度泛函理论,已经在化学中得到广泛应用,因为方法简单,可以应用于较大的分子。沃尔特·库恩的密度泛函理论对化学作出了巨大的贡献。约翰·波普尔发展了化学中的计算方法,这些方法是基于对薛定谔方程中的波函数作不同的描述。他创建了一个理论模型化学,其中用一系列越来越精确的近似值,系统地促进量子化学方程的正确解析,从而可以控制计算的精度,这些技术是通过高斯计算机程序向研究人员提供的。今天这个程序在所有化学领域中都用来作量子化学的计算。2013年诺贝尔化学奖得主:马丁·卡普拉斯、迈克尔·莱维特、阿里耶·瓦谢勒。他们为复杂化学系统创立了多尺度模型。为研发了解和预测化学过程的强有力的计算机程序奠定了基础。对于今天的化学家来说,计算机就像试管一样重要。模拟过程是如此的真实以至于传统实验的结果也能被计算机预测出来。多尺度复杂化学系统模型的出现无疑翻开了化学史的“新篇章”。化学反应发生的速度堪比光速。刹那间,电子就从一个原子核跳到另一个原子核,以前,对化学反应的每个步骤进行追踪几乎是不可能完成的任务。而在由这三位科学家研发出的多尺度模型的辅助下,化学家们让计算机做“做帮手”来揭示化学过程。20世纪70年代,这三位科学家设计出这种多尺度模型,让传统的化学实验走上了信息化的快车道。2.谈谈你对量子化学中两种流派(VBT,MOT)的认识。答:1926年,奥地利物理学家薛定谔(Schrodinger)建立了描述电子运动规律的波动方程。1927年,海尔特(Heilter)和伦敦(London)在处理氢分子结构时首次采用两个氢原子基态电子波函数的乘积表示电子对键,通过共振结构波函数的线性组合获得薛定谔方程的解,标志着价键理论的诞生。1931年,鲍林(Pauling)建立了较为完善的电子对键与杂化轨道理论模型,随后以电子配对形成定域化学键为核心思想的价键理论,凭借其既直观又能定量计算的优势,得以在化学领域迅速推广应用。他也因此获得了1954年的诺贝尔化学奖。但是VB理论做出的某些预言不正确。比如简单的VB模型错误地预言了环丁二烯(以及其它含四元环的)有较大的共振能。事实上是简单的休克尔MO(HMO)理论过分地强调了4n与(4n+2)环之间的区别。正确的共振能结果是MO和VB预言的中间值。此外,由于选用非正交的原子轨道为基函数,计算量大,曾一度停滞不前,但随着计算机的发展这种理论进入复兴期。1932年美国化学家莫立肯(Mullikeen)和德国化学家洪特(Hund)从不同于价键理论的角度提出了分子轨道(MO)理论。并获得1966年诺贝尔化学奖。罗汤(Roothaan)和美国化学家哈尔(Hall)各自独立地为自洽场(SCF)计算方法学完成了原子轨道线型组合型(LCAO)数学框架。从此分子轨道的数学计算得以实现并得到了广泛的应用。此后,20世纪50年代日本化学家福井谦一的前线轨道理论和美国化学家杜瓦(Dewer)的微扰分子轨道理论(PMO)以及60年代中期美国化学家伍德沃德·霍夫曼(Woodward·Hoffman)的分子轨道对称守恒原理的提出,使该理论可以定性地对化学反应的结果做出预言。福井谦一和霍夫曼双双获得1981年诺贝尔化学奖。在处理具体分子中,这两种理论所用的原始基函数——原子轨道是同样的,并且都是用变分法来处理。所不同的仅在于MOT先经过了一次基函数的组合,把它变为非定域的基函数;而VBT则直接使用原始基函数。严格计算,其结果是一样的。两种理论的结果差别完全是由于实际计算中引入了不同的近似所造成的。对一般分子的定性解释,两种理论的结果往往是一样的。3.试了解中国量子化学发展状况。答:解放前,在旧中国科学研究不受重视,因而量子化学这个领域几乎是个空白点。1949-1959:所研究的问题比较集中在分子的...