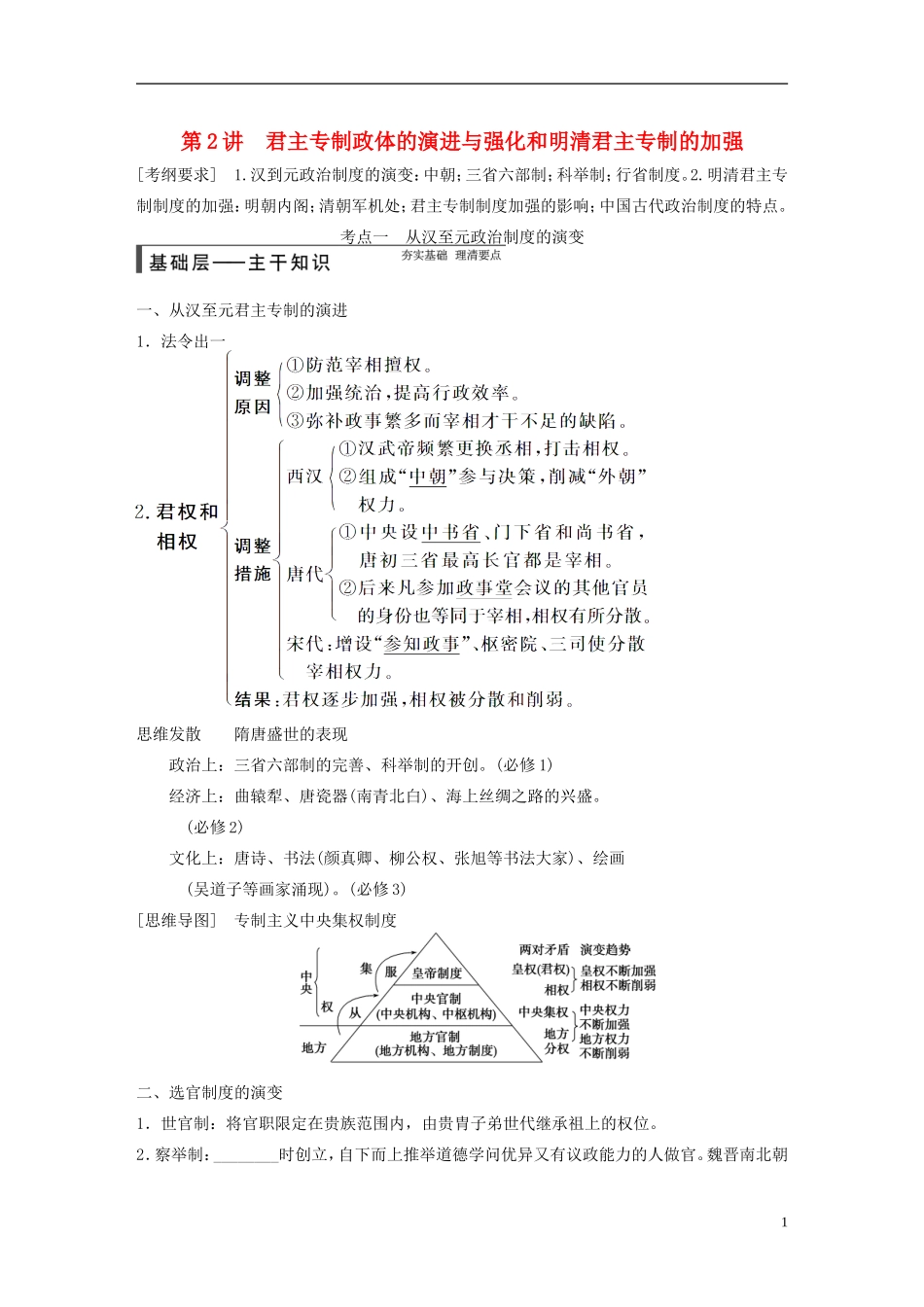

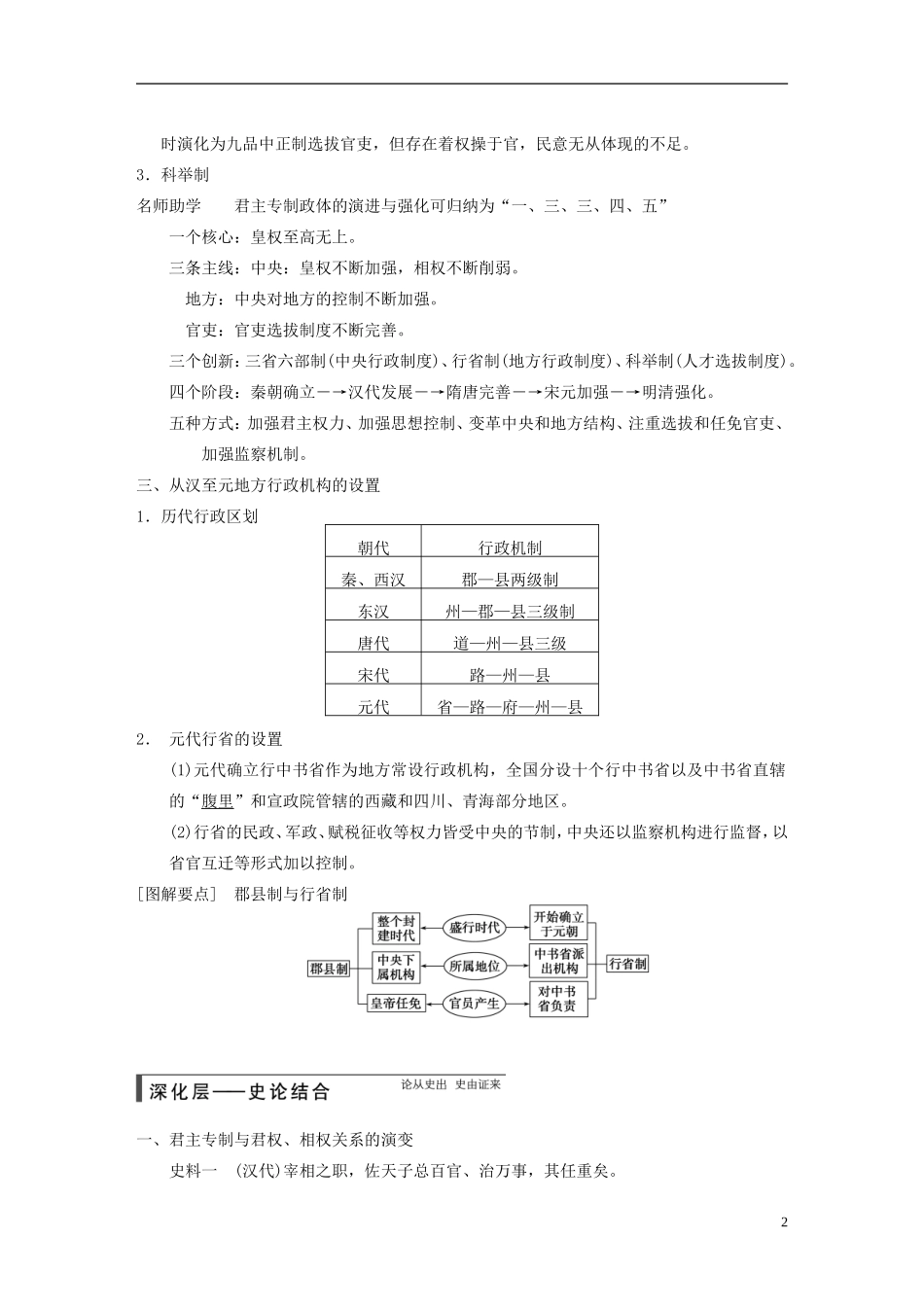

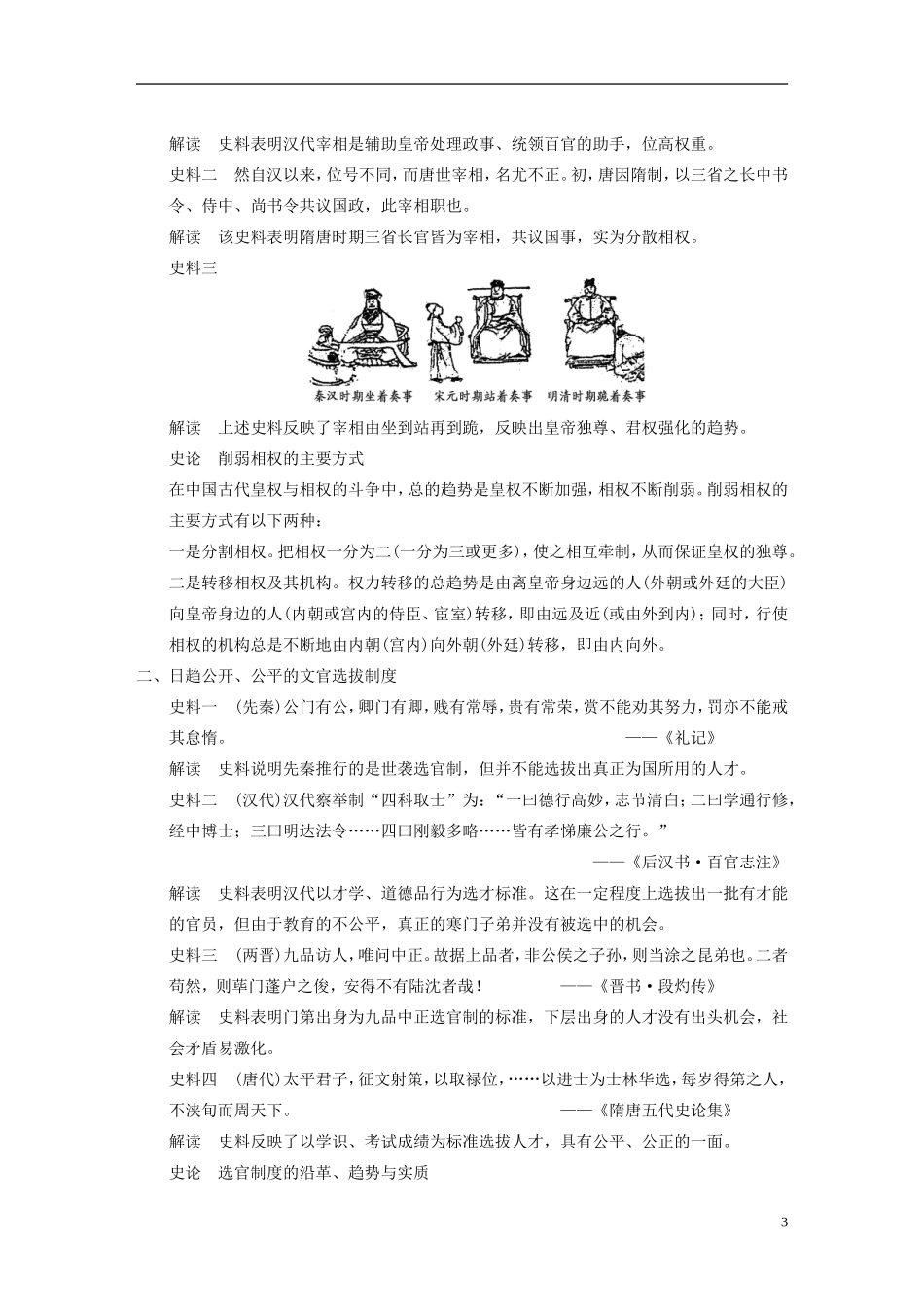

第2讲君主专制政体的演进与强化和明清君主专制的加强[考纲要求]1.汉到元政治制度的演变:中朝;三省六部制;科举制;行省制度。2.明清君主专制制度的加强:明朝内阁;清朝军机处;君主专制制度加强的影响;中国古代政治制度的特点。考点一从汉至元政治制度的演变一、从汉至元君主专制的演进1.法令出一思维发散隋唐盛世的表现政治上:三省六部制的完善、科举制的开创。(必修1)经济上:曲辕犁、唐瓷器(南青北白)、海上丝绸之路的兴盛。(必修2)文化上:唐诗、书法(颜真卿、柳公权、张旭等书法大家)、绘画(吴道子等画家涌现)。(必修3)[思维导图]专制主义中央集权制度二、选官制度的演变1.世官制:将官职限定在贵族范围内,由贵胄子弟世代继承祖上的权位。2.察举制:________时创立,自下而上推举道德学问优异又有议政能力的人做官。魏晋南北朝1时演化为九品中正制选拔官吏,但存在着权操于官,民意无从体现的不足。3.科举制名师助学君主专制政体的演进与强化可归纳为“一、三、三、四、五”一个核心:皇权至高无上。三条主线:中央:皇权不断加强,相权不断削弱。地方:中央对地方的控制不断加强。官吏:官吏选拔制度不断完善。三个创新:三省六部制(中央行政制度)、行省制(地方行政制度)、科举制(人才选拔制度)。四个阶段:秦朝确立―→汉代发展―→隋唐完善―→宋元加强―→明清强化。五种方式:加强君主权力、加强思想控制、变革中央和地方结构、注重选拔和任免官吏、加强监察机制。三、从汉至元地方行政机构的设置1.历代行政区划朝代行政机制秦、西汉郡—县两级制东汉州—郡—县三级制唐代道—州—县三级宋代路—州—县元代省—路—府—州—县2.元代行省的设置(1)元代确立行中书省作为地方常设行政机构,全国分设十个行中书省以及中书省直辖的“腹里”和宣政院管辖的西藏和四川、青海部分地区。(2)行省的民政、军政、赋税征收等权力皆受中央的节制,中央还以监察机构进行监督,以省官互迁等形式加以控制。[图解要点]郡县制与行省制一、君主专制与君权、相权关系的演变史料一(汉代)宰相之职,佐天子总百官、治万事,其任重矣。2解读史料表明汉代宰相是辅助皇帝处理政事、统领百官的助手,位高权重。史料二然自汉以来,位号不同,而唐世宰相,名尤不正。初,唐因隋制,以三省之长中书令、侍中、尚书令共议国政,此宰相职也。解读该史料表明隋唐时期三省长官皆为宰相,共议国事,实为分散相权。史料三解读上述史料反映了宰相由坐到站再到跪,反映出皇帝独尊、君权强化的趋势。史论削弱相权的主要方式在中国古代皇权与相权的斗争中,总的趋势是皇权不断加强,相权不断削弱。削弱相权的主要方式有以下两种:一是分割相权。把相权一分为二(一分为三或更多),使之相互牵制,从而保证皇权的独尊。二是转移相权及其机构。权力转移的总趋势是由离皇帝身边远的人(外朝或外廷的大臣)向皇帝身边的人(内朝或宫内的侍臣、宦室)转移,即由远及近(或由外到内);同时,行使相权的机构总是不断地由内朝(宫内)向外朝(外廷)转移,即由内向外。二、日趋公开、公平的文官选拔制度史料一(先秦)公门有公,卿门有卿,贱有常辱,贵有常荣,赏不能劝其努力,罚亦不能戒其怠惰。——《礼记》解读史料说明先秦推行的是世袭选官制,但并不能选拔出真正为国所用的人才。史料二(汉代)汉代察举制“四科取士”为:“一曰德行高妙,志节清白;二曰学通行修,经中博士;三曰明达法令……四曰刚毅多略……皆有孝悌廉公之行。”——《后汉书·百官志注》解读史料表明汉代以才学、道德品行为选才标准。这在一定程度上选拔出一批有才能的官员,但由于教育的不公平,真正的寒门子弟并没有被选中的机会。史料三(两晋)九品访人,唯问中正。故据上品者,非公侯之子孙,则当涂之昆弟也。二者苟然,则荜门蓬户之俊,安得不有陆沈者哉!——《晋书·段灼传》解读史料表明门第出身为九品中正选官制的标准,下层出身的人才没有出头机会,社会矛盾易激化。史料四(唐代)太平君子,征文射策,以取禄位,……以进士为士林华选,每岁得第之人,不浃旬而周天下。——《隋唐五代史论集》解读史料反映了以学识、考试成绩为标准选拔人才,...