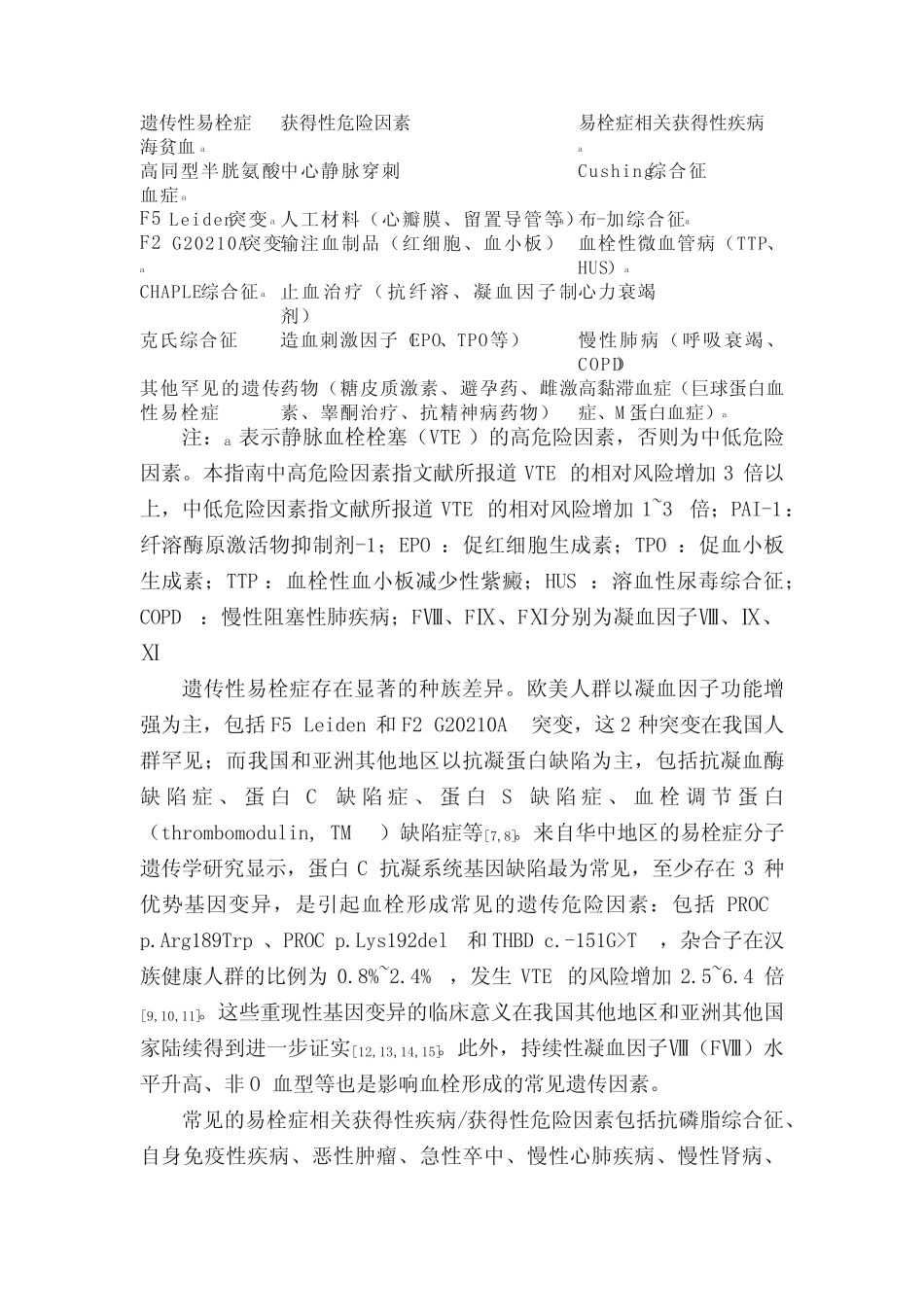

易栓症诊断与防治中国指南(2021年版)易栓症(thrombophilia)是指因各种遗传性或获得性因素导致容易发生血栓形成和血栓栓塞的病理状态[1]。易栓症的主要临床表现为静脉血栓栓塞症(venousthromboembolism,VTE):如深静脉血栓形成、肺栓塞、颅内静脉血栓形成、门静脉血栓形成、肠系膜静脉血栓形成等;某些类型的易栓症可表现为年轻早发的急性冠脉综合征、缺血性卒中等动脉血栓事件[2]。易栓症导致的血栓事件反复发作显著增加了患者的致残率和致死率,严重危害人类健康。为规范我国易栓症的诊治,经中华医学会血液学分会血栓与止血学组专家讨论,结合GRADE(GradeofRecommendationsAssessment,Development,andEvaluation)分级系统——即证据等级和推荐程度的评估[3]而制订本指南。一、易栓症的发病机制与病因分类(一)发病机制Virchow提出血栓形成三要素:血管壁因素(内皮细胞损伤)、血流淤滞、血液成分异常(血小板、凝血因子、抗凝蛋白、纤维蛋白溶解系统、炎症因子等)。因此,能够直接或间接影响上述三个基本环节的各种病理生理变化都可导致易栓症的发生,通常主要因凝血-抗凝血、纤溶-抗纤溶失衡引起的血液高凝状态所致[4]。(二)病因分类易栓症可分为遗传性和获得性。通过对家系和孪生子的配对研究表明,个体对VTE易感性的差异约60%归结于遗传因素[5]。遗传性易栓症常见于生理性抗凝蛋白——如抗凝血酶(antithrombin,AT)、蛋白C(proteinC,PC)、蛋白S(proteinS,PS)等基因突变导致蛋白抗凝血功能缺失,或促凝蛋白——如凝血因子VLeiden突变、凝血酶原G20210A基因突变等导致蛋白促凝功能增强,最终引起血栓栓塞[6]。获得性易栓症主要发生于各种获得性疾病或具有获得性危险因素的患者,因促凝蛋白水平升高、抗凝蛋白水平下降、改变了炎症/自身免疫机制等使血栓栓塞倾向增加。遗传性和获得性易栓因素存在交互作用,当二者同时存在时,血栓栓塞性疾病更易发生。易栓症常见病因见表1。点击查看表格表1易栓症的分类与病因表1易栓症的分类与病因遗传性易栓症获得性危险因素易栓症相关获得性疾病抗凝血酶缺陷症a年龄大于65岁a抗磷脂综合征a蛋白C缺陷症aBMI大于30活动性恶性肿瘤a蛋白S缺陷症a吸烟骨髓增殖性肿瘤a血栓调节蛋白缺陷a多发性外伤a肾病综合征aAPOH基因突变大手术a阵发性睡眠性血红蛋白尿a肝素辅因子Ⅱ基因突变骨折a炎症性肠病FⅧ水平升高a脱水系统性红斑狼疮FⅨ水平升高a妊娠/产褥期系统性血管炎aFⅪ水平升高a下肢瘫痪或麻痹急性心肌梗死F2突变导致抗凝血酶抵抗a肢体制动/长期卧床急性卒中a异常纤维蛋白原血症a长途飞行糖尿病PAI-1水平升高一些化疗药物感染与炎症(结核、AIDS、胰腺炎)血红蛋白病/地中脾切除/脾动脉栓塞肝素诱导的血小板减少症遗传性易栓症获得性危险因素易栓症相关获得性疾病海贫血aa高同型半胱氨酸血症a中心静脉穿刺Cushing综合征F5Leiden突变a人工材料(心瓣膜、留置导管等)a布-加综合征aF2G20210A突变a输注血制品(红细胞、血小板)血栓性微血管病(TTP、HUS)aCHAPLE综合征a止血治疗(抗纤溶、凝血因子制剂)心力衰竭克氏综合征造血刺激因子(EPO、TPO等)慢性肺病(呼吸衰竭、COPD)其他罕见的遗传性易栓症药物(糖皮质激素、避孕药、雌激素、睾酮治疗、抗精神病药物)高黏滞血症(巨球蛋白血症、M蛋白血症)a注:a表示静脉血栓栓塞(VTE)的高危险因素,否则为中低危险因素。本指南中高危险因素指文献所报道VTE的相对风险增加3倍以上,中低危险因素指文献所报道VTE的相对风险增加1~3倍;PAI-1:纤溶酶原激活物抑制剂-1;EPO:促红细胞生成素;TPO:促血小板生成素;TTP:血栓性血小板减少性紫癜;HUS:溶血性尿毒综合征;COPD:慢性阻塞性肺疾病;FⅧ、FⅨ、FⅪ分别为凝血因子Ⅷ、Ⅸ、Ⅺ遗传性易栓症存在显著的种族差异。欧美人群以凝血因子功能增强为主,包括F5Leiden和F2G20210A突变,这2种突变在我国人群罕见;而我国和亚洲其他地区以抗凝蛋白缺陷为主,包括抗凝血酶缺陷症、蛋白C缺陷症、蛋白S缺陷症、血栓调节蛋白(thrombomodulin,TM)缺陷症等[7,8]。来自华中地区的易栓症分子遗传学研究显示,蛋白C抗凝系统基因缺陷最为常见,...