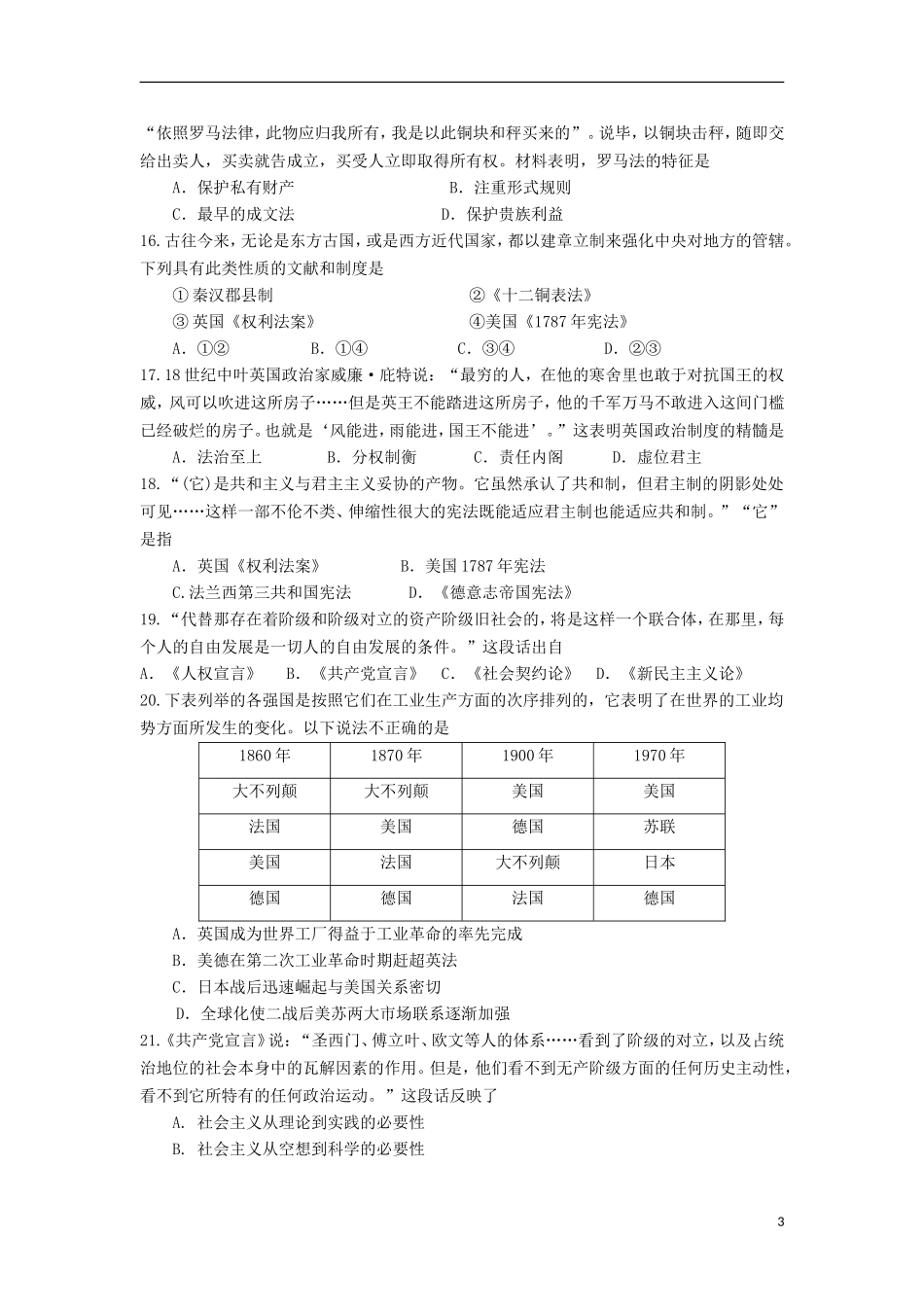

玉溪一中高2016届高三第一次月考历史试卷一、选择题(每题2分,共60分。在每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求,请将答案涂在答题卡相应的位置)1.《左传·昭公七年》载:“天有十日,人有十等,下所以事上,上所以共神也。故王臣公,公臣大夫,大夫臣士,士臣皂,皂臣舆,舆臣隶,隶臣僚,僚臣仆,仆臣台。马有圉,牛有牧,以待百事。”材料反映了A.等级森严的分封制B.专制主义中央集权制C.“三纲五常”的原则D.“天人感应”的思想2.从分封制→郡县制→行省制,体现了地方削权、中央集权的发展趋势。但史学家钱穆却认为地方行政是“汉代好,唐代较好,宋代太差”。钱穆评价三代好坏的依据是A.地方行政机构的设置B.人才选拔权由谁掌握C.能否合理调动地方积极性D.宰相权力的大小3.孟子主张“民贵君轻”,董仲舒主张“君权神授”,黄宗羲认为君主是“天下之大害”。对此,以下说法正确的是A.孟子、黄宗羲都否定了君主专制制度B.三种主张都与当时的社会状况密切相关C.三种主张都遭到当时统治集团的轻视D.三种主张都反映了社会转型时期的剧变4.“古代中国的政治文化,和同时代国家相比,都更具有平民性……即使从政治实践看,这种平民化的特色也远甚于同时代的其他国家。”能体现材料中“政治实践”的是A.郡县制的推动B.三省六部制的确立C.内阁制度的建立D.科举制的实行5.“帝王们也是‘经济人’,也要追求效用最大化,他们的政策‘选择’也受到客观条件的制约。社会结构和政治、经济制度,都是‘经济人’在特定资源环境下‘理性选择’的结果。”,照此观点来解释“重农抑商”政策的话,下列结论中可以成立的是A.“重农抑商”实现了古代经济政策效用的最大化B.“重农抑商”始终是中国古代帝王的明智选择C.“重农抑商”是自然经济占主导地位时的必然选择D.“重农抑商”政策贯穿于整部中国古代史6.据《新唐书》、《资治通鉴》记载,永徽五年(654年),武则天产下长女安定思公主,王皇后来看望。她走后,武则天掐死公主,嫁祸于王皇后。为上位掐死亲闺女,这个桥段在历史上颇有争议,比如成书于五代的《旧唐书》只记载有小公主的暴卒。下列对材料的表述恰当的是:A.“为上位掐死亲闺女”体现了宗法观念的逐步淡化B.“桥段在历史上颇有争议”体现对待历史人物的两面性C.武则天后宫的争宠上位侧面反映了皇权的强化D.历史记载缺乏有力证据,不宜过度依赖7.北宋王辟之《渑水燕谈录》记载:“赡(人名)初造墨,遇异人传和胶法。……赡死,婿董仲渊因其法而加胶,墨尤坚致,恨其即死,流传不多也。”这表明当时民间手工业1A.开始超越了官营手工业B.手工技术传承具有封闭性C.在官府压制下艰难发展D.产品与市场联系日益密切8.南宋宋慈在法医学著作《洗冤集录》中试图把个别的具体事例进行全体性,系统性综合。12世纪,“金元四大家”对医学进行体系化建设,将身体内部各种机能和病理进行统一的、整体的说明。对此,合理的解释是A.民族政权并立有利于文化交流B.印刷术发展促进科学技术进步C.儒学哲理化推动科学体系构建D.宋元时期中国科技处于巅峰期9.陆游《老学庵笔记》写道:“吏勋封考,笔头不倒;户度金仓,日夜穷忙;礼祠主膳,不识判砚;兵职驾库,典了袯裤;刑都比门,总是冤魂;工屯虞水,白日见鬼”。这主要反映了A.六部权力及利益分配的不平衡B.六部都有很大的决策权C.丞相废除后六部工作的繁忙景象D.北宋政治机构设置繁杂10.明永乐九年公布关于杂剧的禁令:“凡乐人搬作杂剧戏文,不许妆扮历代帝王、后妃、忠臣、节烈、先圣、先贤、神象,违者杖一百,官民之家扮者同罪。其神仙及义夫、节妇、孝子、贤孙、劝人为善者不在禁限。”这一禁令说明明代A.文化专制开始影响民众生活B.文化政策体现统治者治国理念C.中央集权制全面走向反动D.市民文化成为社会的主流文化11.西方社会在发展过程中形成了平等、法治的社会传统,而古老的中国则衍生出对权力的膜拜和等级尊卑鲜明的社会秩序。导致这种差别的主要原因是A.生活方式上的动与静的差别B.经营方式上开放与封闭的差别C.经济形态上商品经济与农耕经济的差别D.文化观念上个人主义与集体主义的差别12.在...