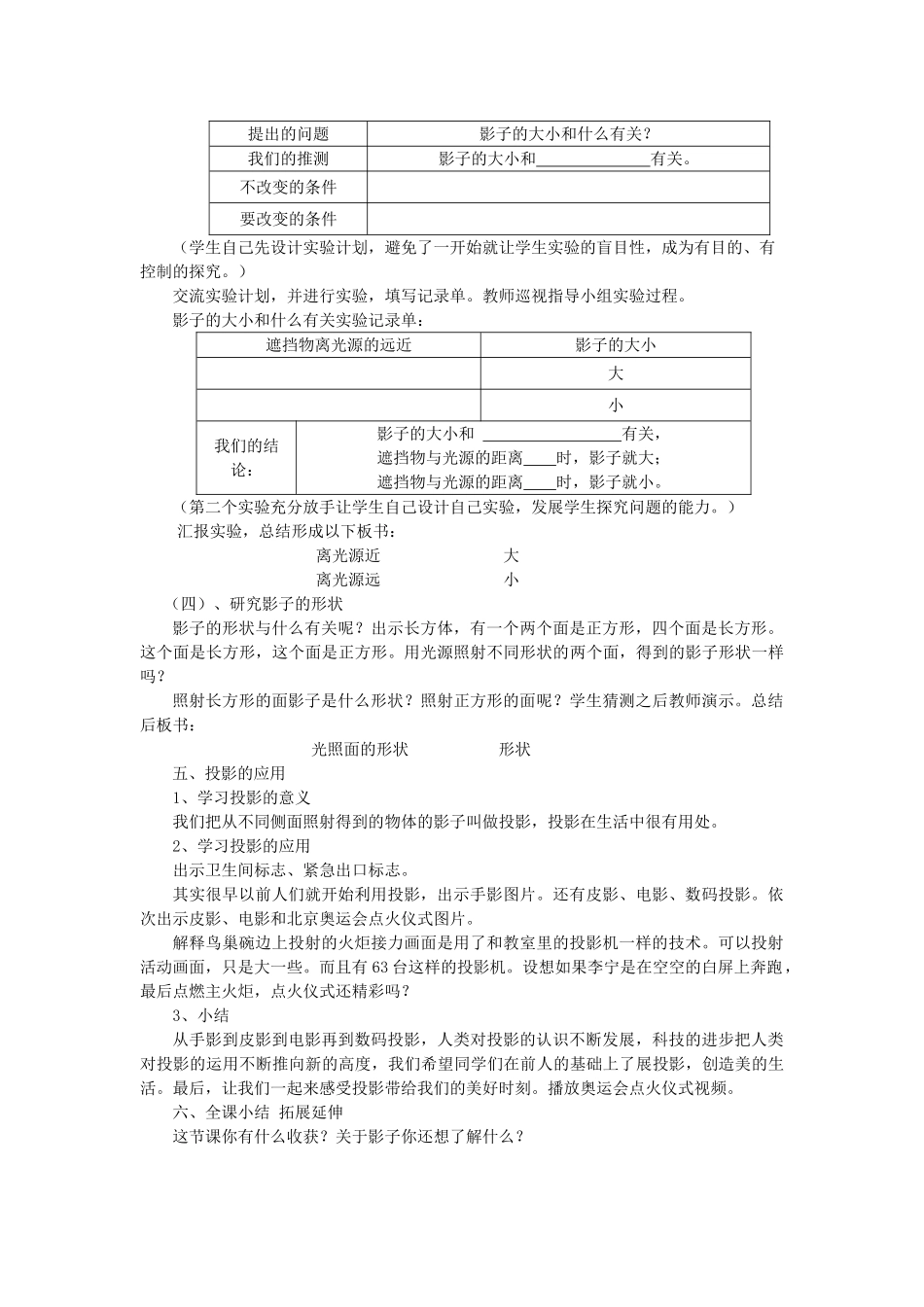

《光和影》教材分析本课是教科版五年级上册科学光单元的第一课。这一单元中内容是这样安排的。第1—4课研究光的传播特点(路径、反射),第5—7课研究阳光强弱和温度的关系。《光和影》是本单元的起始课,从本课到第四课将指导学生认识光的传播特点。认识光的传播特点从观察影子开始,因为影子的许多特点,比如说影子总是在背光的一面等现象,显示了光的传播是直线的。本课教学思路:影子的长短和方向这个活动是第一个活动且具有一定难度,教师引导学生设计实验来验证,第二个活动影子的大小与什么有关已经有了前一个活动的基础,所以放手让学生自己设计实验,自己利用老师提供的材料验证猜想。第三个活动影子的形状由于活动时间有限,只做简单的探究。学情分析五年级的学生对于影子的产生和特点已经积累了不少经验,他们知道影子的产生必须要有光和物体,影子随着光的改变而改变,等等。但是他们的这些认识还比较模糊,因此有必要通过科学探究实验,实际地去观察、整理数据、去发现光和影子之间的规律。在完善概念的过程中,学习科学方法。教学目标科学概念1、学生要知道产生影子的条件:光源、遮挡物和屏。2、明白判断光源的标准:正在发光而且是自己发出的光。3、物体影子的长短和光源照射的角度有关,影子的方向和光源的方向相反;物体影子的大小与遮挡物和光源之间的距离有关;物体影子的形状和光源所照射的物体侧面的形状有关。4、从不同侧面照射得到的物体的影子叫做投影,投影在我们生活中很有用处。过程与方法1、做光和影的实验,并将观察结果准确地进行记录。2、根据实验结果分析推理出光源、遮挡物、影之间的关系。情感、态度、价值观1、认识到事物之间的变化是有联系的,也是有规律的。2、在实验观察中养成严谨、细致、实事求是的态度教学准备教师演示:课件、手电筒、4开的白卡纸、长方体的小木块。分组实验:手电筒、4开的白卡纸、长方体的小木块。教学过程一、创设情境,导入课题。同学们,今天老师给你们带来了一段视频,想不想看,一边看一边思考:1、这是什么表演?2、表演时需要准备什么?(一个手影表演的视频,在此处运用能极大程度的激发学生学习的兴趣,同时也直观的展现出影子的产生需要光源、遮挡物和屏,为影子的产生需要什么条件的教学铺平了道路。)播放手影表演《鸭狗大战》。哪位同学来回答刚才提出的两个问题?结合学生回答适时板书影子产生需要的条件。有了光就能产生影子,今天我们就来研究光和影。板书:光和影二、组织活动开展探究(一)、认识光源教室里哪些物体可以发出光?学生会说电灯、手电筒,引导必须是打开的。(目的在于揭示光源的概念中“正在发光”这个要点。)还可以让学生观察投影机里的光源。给出光源的概念:像电灯这样自己发光的物体叫做光源。生活中还有哪些物体是光源?(小组讨论,一分钟时间后汇报)根据学生的回答判断讲的是否正确。月亮是光源吗?为什么不是?(该问题可以在学生回答过程中适时问,如果学生没有讲到就老师提出)(学生已经认识到月亮是反射太阳光,不是自己发光,从而明确:“必须是自己发光才是光源”这个要点。)(二)探究影子的长短和什么有关问:我们知道了物体在光的照射下会产生影子,那么,是不是同一物体在光的照射下产生的影子都一样呢?(如果学生回答一样,则教师演示,如果回答说不一样,则追问下一个问题)(教师演示:把纸放在桌面上做屏,放一个小木块代表遮挡物,手电筒模拟太阳从不同位置照射。讲述光源从不同的位置照射,照射的角度也发生了变化。)如何证明我们的推测呢?我们需要做几次实验才能得出不同长短的影子?要研究影子长短与光源照射角度的关系,每次只能改变几个条件,哪些条件不改变?演示光源始终保持和遮挡物相等的距离,能不能忽近忽远?(学生在实验的时候,经常会使光源与遮挡物距离发生改变,这个环节是专门针对对比实验中变量、不变量的控制而设计的,旨在让学生进一步掌握对比实验每次只能改变一个因素,控制其它因素不变来研究这个因素对研究问题的影响。)学生开始实验,填写实验记录。影子的长短与什么有关实验记录单:光源照射的角度(填直射或斜射)影子的长...