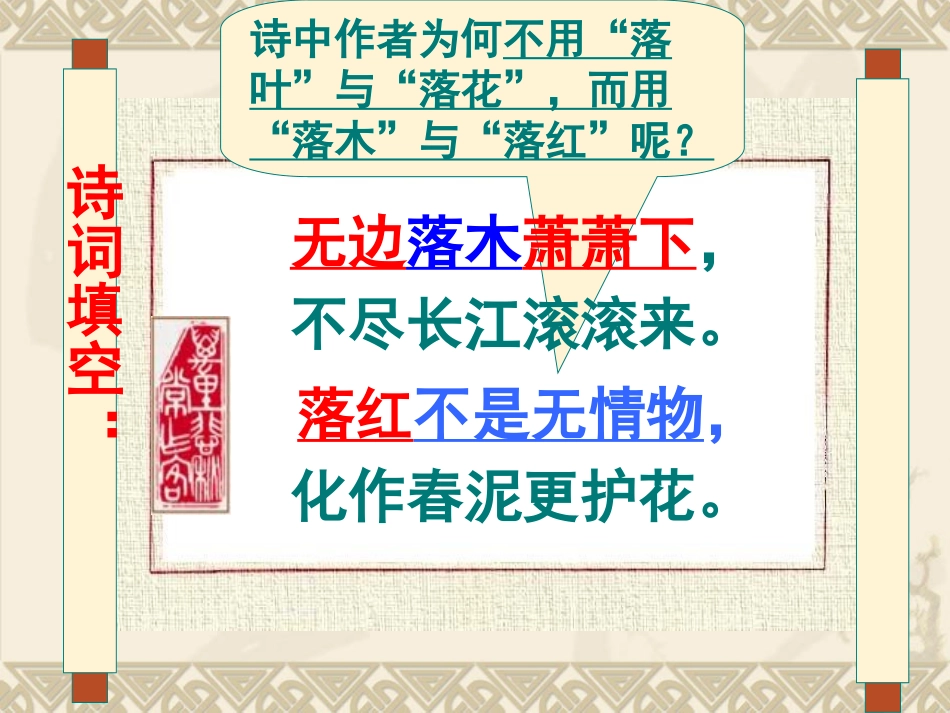

说“木叶”诗中作者为何不用“落叶”与“落花”,而用“落木”与“落红”呢?无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。落红不是无情物,化作春泥更护花。诗词填空:林庚(1910—2006)字静希。我国现当代著名学者,诗人,文史学家。1933年毕业于清华大学中文系。1933年出版了第一本自由体诗集《夜》。林庚先生历任厦门大学,燕京大学,北京大学中文系教授,出版过《春野与窗》《问路集》等六部新诗集及古典文学专著《诗人李白》《中国文学简史》等。走近作者走近作者请快速浏览文章第1、2段,说说文中引用大量诗句是为了说明一个什么现象?现象“木叶”为历代诗人所钟爱。在古诗中,诗人极少用“树叶”,而常用“木叶”甚至“落木”,原因何在?“木叶”到“落木”,其与“树叶”或“落叶”的不同,其关键点在哪?(请从第3段中找答案)关键点在“木”字读第四段,请思考:“木”一般用在什么场合?秋风叶落的季节中品味诗句“秋月照层岭,寒风扫高木。”和“高树多悲风,海水扬其波。”比较诗中“高木与“高树的不同意味。(方法提示:朗读感悟,划出文中关键词句,相互讨论交流)秋月照层岭,寒风扫高木。——吴均《答柳恽》高树多悲风,海水扬其波。—曹植《野田黄雀行》高树多悲风,海水扬其波。—曹植《野田黄雀行》秋月照层岭,寒风扫高木。——吴均《答柳恽》说说作者引用以下诗句作用何在?“木”比“树”更显得单纯,仿佛本身就含有一个落叶的因素。“木”的第一个艺术特征:精读课文第6段:概括“木”在形象上的第二个特征“木”不但让我们容易想起树干,而且还会带来“木”所暗示的颜色,它可能是透着黄色,而且在触觉上它可能是干燥的而不是湿润的。“木”的第二个艺术特征:根据“木”的形象特征,品味探讨诗句“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。”和“柔条纷冉冉,落叶何翩翩。”中“木叶”与“落叶”的不同意味(方法提示:朗读感悟,抓关键词句,相互讨论,合作探究)袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。——屈原《九歌》木叶柔条纷冉冉,落叶何翩翩。——曹植《美女篇》落叶填写下表,归纳比较“(落)木(叶)”与“树(叶)”的不同意蕴。意象场合外形颜色质感意味联想(落)木(叶)树(叶)春夏之交秋风叶落脱尽叶子枝叶繁茂绿(叶)褐绿(干)干燥饱含水分空阔疏朗饱满绵密离人的叹息游子的漂泊清秋的性格密密层层浓阴满地枯黄木树叶落树干微黄干燥疏朗、秋风、晴空的清秋气息。叶茂枝叶碧绿湿润饱满、繁茂、浓阴的春夏气息疏朗的清秋的气息仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后。我们不留心就不会察觉它的存在。敏感而有修养的诗人们正在于能认识语言形象中一切潜在的力量,把这些潜在的力量与概念中的意义交织组合起来,成为丰富多彩一言难尽的言说。思考:本文仅仅是为了介绍“木叶”的艺术特征吗?写“木叶”的真正目的何在?木叶树叶疏朗空阔绵密饱满相去无几一字千里?暗示性全文总结全文总结发现问题(1—3)分析问题(4—6)析“木”的两个艺术特征总结全文(7)艺术领域:一字之差相隔千里全文思路“木叶”为古代诗人所钟爱诗歌的语言富于暗示性,概念下面暗含着丰富的形象和内涵,也就是说诗歌语言的微妙意味往往寄于言外,这类语言就是古典诗歌中的意象,需要我们在诗歌鉴赏中不断积累、细细体会,这样才能不断提高对古典诗歌的理解力和领悟力。扩展延伸在中国古代诗歌中,诗人常用一些特定的事物来表达主题思想及主观情感,这些事物在漫长的历史进程中被诗人赋予了某种特定的内涵,它们和“木叶”一样,成为内涵丰富难以言传的精妙语言,它们就是诗歌中的意象。有些意象由于具有相对稳定的感情色彩,诗人们往往用它们表达相似或相通的感情。如古诗中的“月亮”意象:•露从今夜白,月是故乡明。(杜甫《月夜忆舍弟》)•明月不谙离别苦,斜光到晓穿朱户。(晏殊《蝶恋花》)•今宵酒醒何处?杨柳岸晓风残月。(柳永《雨霖铃》)•海上生明月,天涯共此时。(张九龄《望月怀远》)明确:“月亮”的暗示性内涵----望月怀远,思念亲人,思念家乡,暗含月圆人不圆的愁绪。柳,姿态婀娜,摇曳多姿,受到历代文人墨客的青睐,常用来作为抒情言志的对象。唐诗中的咏柳佳作更是不可...