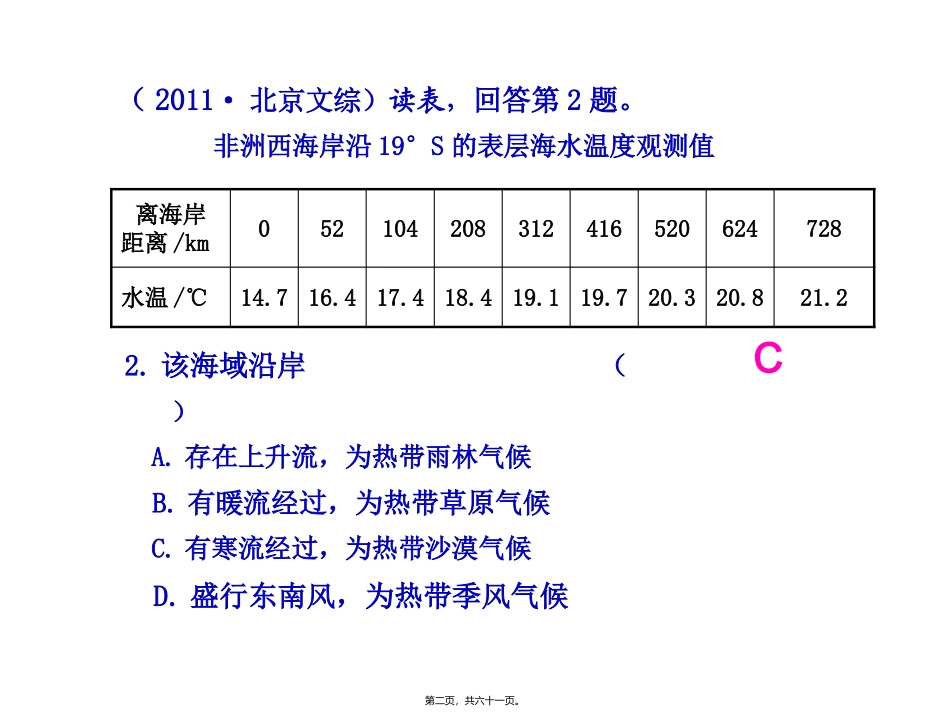

1.地表水下渗的条件是()A.降水强度大,植被稀少B.降水强度大,植被丰富C.降水强度小,植被稀少D.降水强度小,植被丰富解析地表水的下渗与植被状况成正比,与降水强度成反比。降水强度小,植被好,利于地表水的下渗。D课前选择题专练第一页,共六十一页。(2011·北京文综)读表,回答第2题。非洲西海岸沿19°S的表层海水温度观测值离海岸距离/km052104208312416520624728水温/℃14.716.417.418.419.119.720.320.821.22.该海域沿岸()A.存在上升流,为热带雨林气候B.有暖流经过,为热带草原气候C.有寒流经过,为热带沙漠气候D.盛行东南风,为热带季风气候C第二页,共六十一页。解析非洲西海岸19°S受副热带高压或来自大陆内部的信风带控制,常年降水稀少,为热带沙漠气候,从表中信息可知,该海域表层海水温度随着距离海岸距离的增加而升高,即沿岸表层水温明显偏低,为寒流。答案C第三页,共六十一页。(2011·北京文综)构建模式图,探究地理基本原理、过程、成因及规律,是学习地理的方法之一。读下图,回答3~5题。第四页,共六十一页。3.如果该图为大气环流模式,S线代表地球表面,则()A.E处气温比H处高B.F处气压比G处低C.气流②自西向东运动D.E处的高度可达120千米解析E与H相比,E处海拔高,因而气温低,故选项A错误;F与G相比,F海拔高,因而气压低,故选项B正确;根据图中信息,选项C、D均无法作出判断。B第五页,共六十一页。4.如果该图为海陆间水循环模式,S线代表地球表面,则()A.环节①参与地表淡水资源的补给B.环节②是陆地自然带形成的基础C.环节③使大洋表面海水的盐度降低D.环节④的运动距离与下垫面无关解析根据水循环模式图分析可知,G为陆地,H为海洋。因此图中①为陆地降水,参与了陆地淡水资源的补给;②为径流;③为海水蒸发,使大洋表面海水的盐度升高;④为水汽输送,运动的距离会受到山地等地形的影响。A第六页,共六十一页。5.如果该图为世界洋流模式的南半球部分,S线代表纬线,则()A.洋流①对沿岸气候有降温、减湿作用B.洋流②为西风漂流C.洋流③对沿岸气候有增温、增湿作用D.洋流④为赤道逆流解析根据世界洋流分布模式分析可知,该图为南半球中低纬度的大洋环流,因此,洋流①为暖流,对沿岸气候有增温、增湿的作用;洋流②为西风漂流;洋流③为寒流,对沿岸气候有降温、减湿的作用;洋流④为南赤道暖流。B第七页,共六十一页。下图为“理想大陆周围洋流分布的模式图”,读图回答6~7题。第八页,共六十一页。6.反映“中低纬度海区顺时针方向流动”规律的洋流有(双选)()A.③B.④C.⑤D.⑥7.有关洋流对地理环境的影响,正确的说法有(双选)()A.在高低纬度海区之间进行热量的传递与交换B.在寒暖流交汇的海区,如①③交汇区形成重要渔场C.厄尔尼诺现象是⑥势力增强的结果D.同纬度地区,冬季①沿岸气温高于②ABAD第九页,共六十一页。解析第15题,依题意,中低纬度为以南北回归线为中心的洋流,其在北半球为顺时针,在南半球为逆时针。事实上此题可以直接根据图中洋流方向得出答案。第16题,大洋环流在不同纬度之间的流动,实现了热量的交换与传递,其中洋流①为暖流,对沿岸有增温增湿作用;②为寒流,对沿岸有降温减湿作用,因此AD正确;而B项中,洋流①③不是交汇,而是背向流动;C项中,厄尔第十页,共六十一页。尼诺现象应该是赤道逆流势力增强,使得东南太平洋海区水温异常升高,图中⑥洋流可以类似于巴西暖流或东澳大利亚暖流,与厄尔尼诺现象不一定能建立关联性。答案15.AB16.AD第十一页,共六十一页。第2课时大规模的海水运动考点突破考点一世界海洋表层洋流的分布基础梳理概念:海洋中的海水,常年比较稳定地沿着一定方向做大规模流动,叫做①暖流:从水温②的海区流向水温③的海区的洋流寒流:从水温④的海区流向水温⑤的海区的洋流世界海洋表层洋流的分布按性质分类洋流高低低高第十二页,共六十一页。北半球:时针流动南半球:时针流动影响洋流的因素⑥:海洋水体运动的⑦,如信风和西风其它:⑧和⑨等以副极地为中心的型大洋环流,只在北半球存在,为时针流动环绕南极大陆的北印度洋上的季风洋流,冬季时针流,夏季时针流以副热带为中...