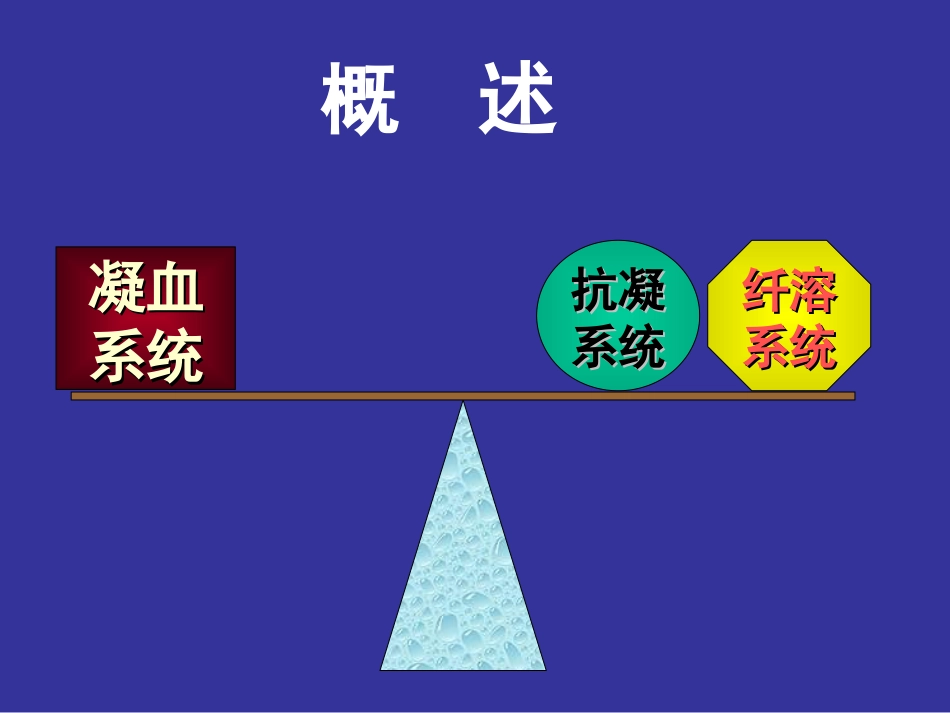

出血与血栓性疾病出血与血栓性疾病的实验诊断的实验诊断凝血凝血系统系统抗凝抗凝系统系统纤溶纤溶系统系统概述生理状态下,血液在血管中不断地流动循环,即不溢出血管之外(溢出血管外称为出血),又不凝固血管之中(凝固于血管中称为血栓形成),这主要是因为血液内存在着复杂的凝血系统和抗凝血系统,而这两个系统又保持着动态平衡的的缘故。凝血、抗凝血和纤溶功能的平衡作用是机体抵抗内、外损伤的基本组成部分一旦这种平衡作用失衡,机体即会发生出血或血栓的形成出血、凝血和纤溶机制出血、凝血和纤溶机制1、血管壁2、血小板3、凝血因子4、抗凝因子5、纤维蛋白溶解系统相互间生理性平衡和调节生理性止血:包括三大因素血管血小板和凝血因子抗凝蛋白和纤溶成分可起到有效的调节作用。血管壁:生理状态下,血管是一种无渗漏的密闭环路,有完整的管壁结构、良好的管壁顺应性和光滑平整的内表面,具有重要的止血功能。此外,血管能释放多种生物活性物质,促进凝血反应和抗血栓形成,从而维持血液的流动液态。构成血管壁内衬的内皮细胞与流动的血液紧密接触,可产生、释放多种血栓与止血的调节物质。中膜层:弹力纤维、平滑肌、胶原参与血管收缩功能、含TF、ADP内膜层:内皮细胞、基底膜PGI2、vWF、t-PA、Fn、PAI-1、TM外膜层:结缔组织血管壁与组织之间分界层血管壁结构血管的止血作用主要是与血液流动密切相关的内膜层的止血作用,血管与血小板共同构成止血所需初级血栓,完成机体的一期止血;血管收缩是血管参与止血最快速的反应,可直接引起血流减慢、血管损伤处的闭合、血管断端的回缩以及出血的终止,这种反应最快时仅需0.2秒左右。血管壁止血功能增强收缩反应儿茶酚胺、血管紧张素、血栓烷A2、5-HT、ET-1等活性物质释放增高局部血黏度内凝系统激活和激肽生成,血管通透性增强,血浆外渗、血液浓缩血黏度增高激活凝血系统血管损伤,释放组织因子,启动外凝系统。激活凝血因子Ⅻ,启动内凝系统激活血小板血管损伤后,血管内皮下组分暴露,使血小板发生黏附、聚集、释放,形成血小板血栓血管壁调控神经调控血管壁中的平滑肌受自主神经支配体液调控内皮细胞产生的内皮素-1、vWF、血管紧张素等活性物质参与血小板黏附,活化的血小板释放TXA2、5-HT等,使血管收缩。血小板激活黏附、聚集血小板血栓(白色血栓)第一期止血完成血流速减慢小血管收缩神经、体液调节红色血栓形成(血凝块)激活内、外凝血系统封注疮口血管壁损伤血管壁损伤血小板的止血功能血小板的止血作用和多种生理功能的基础是血小板的活化。而循环中的血小板90%以上是静息的,这保证了健康人不会因血小板过度活化而引起血栓性疾病。若发生了出血或受到体内外多种因素的影响,血小板可迅即活化,发生形态改变,在释放出大量内容物的同时,血小扳表面也会表达一系列特殊成分。血小板内容物有很多,包括蛋白类和非蛋白成分。其中有三种物质只能在血小板内生成:β-TG、PF4、TXA2一旦血浆中TXB2水平明显增高,就预示着血小板活化。电镜下血小板超微结构模拟图AnatomyofaPlatelet血小板的止血功能黏附功能plt黏附血管内皮下暴露成分聚集功能plt之间形成血小板团释放反应在诱导剂的作用下释放血小板内容物促凝功能PF3参与Ⅸa-Ⅷa–Ca2+复合物形成血块收缩功能血小板伸出伪足向心性收缩维护血管内皮的完整性血小板卫星现象凝血瀑布学说Davis、Ratnoff凝血机制血液凝固级联反应凝血因子经典12个、激肽原2个(HK、HMWK)ViK依赖的因子:Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、ⅩⅨⅩⅨaⅩaⅨa-Ⅷa-Ca2+-PLⅩa-Ⅴa-Ca2+-PL组织因子(TF)VIIVIIaCa2+外源性凝血途径外源性凝血途径ExtrinsicpathwayExtrinsicpathwayTF-Ca2+-VIIaⅫⅩⅩaⅨa-Ⅷa-Ca2+-PLⅩa-Ⅴa-Ca2+-PLⅫaⅪⅪaⅨⅨa内源性凝血途径内源性凝血途径IntrinsicpathwayIntrinsicpathwayPKHMWKCa2+Ca2+VIIaⅩa-Ⅴa-Ca2+-PL凝血酶凝血酶原纤维蛋白多聚体(二期止血)ⅩⅢaⅩⅢ共同的凝血途径共同的凝血途径ComitantpathwayComitantpathway纤维蛋白原纤维蛋白单体Ca2+共同凝血过程分为三期:--指从FⅩ的激活到纤维蛋白形成的过程凝血活酶形成期凝血酶形成期纤维蛋白形成期主要由一些天然抗凝因...