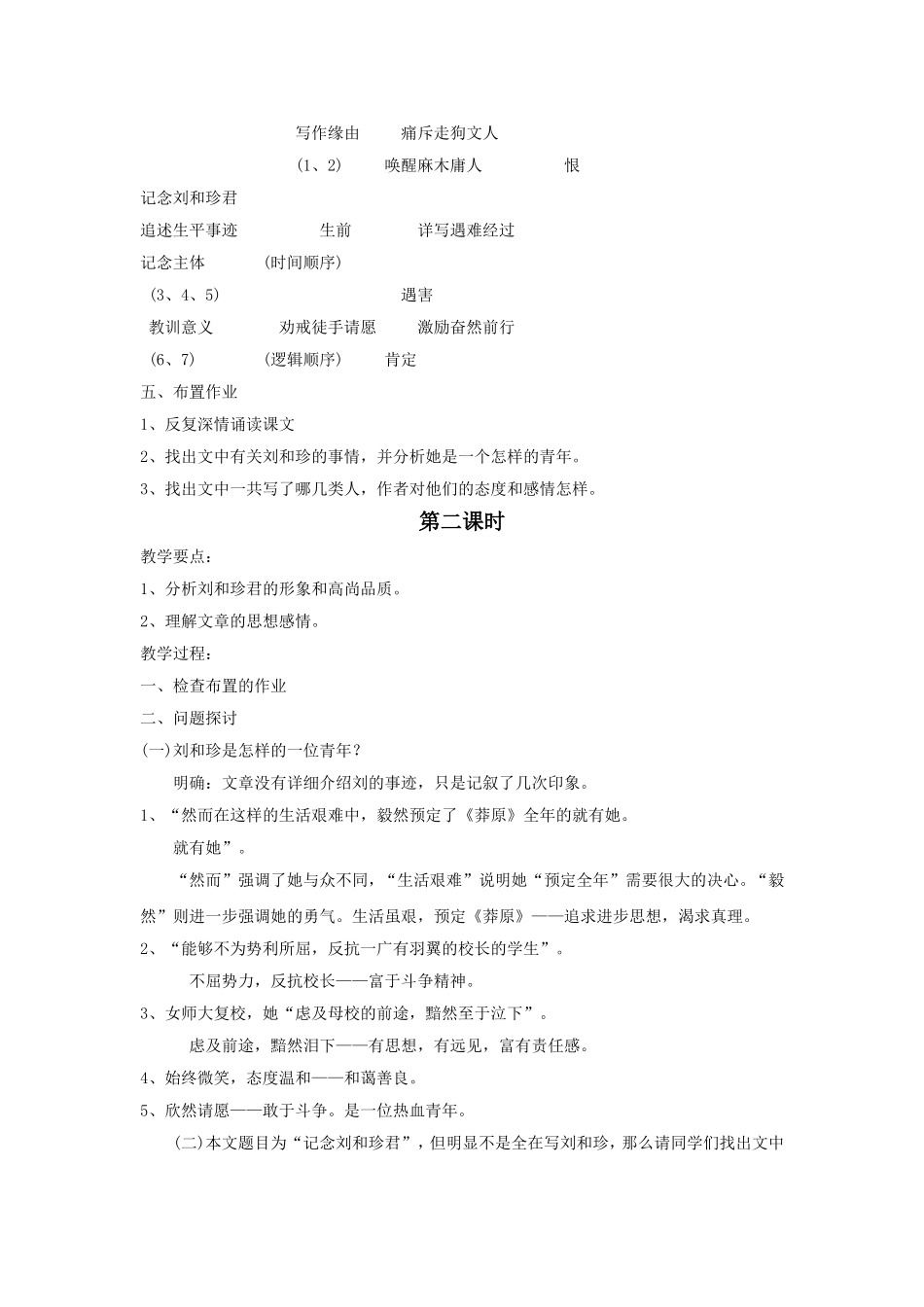

《纪念刘和珍君》教学设计教学目标:1、整体感知,理清文章思路。2、在此基础上,深入理解文意和作者的思想感情。3、培养学生的爱国主义情感。教学重点:把握作者复杂的思想感情教学难点:关键词句含义的理解。教学课时:3第一课时教学过程:一、导入新课今天,让我们一起跟随鲁迅先生重温“三一八”惨案的历史,一起《记念刘和珍君》(让学生先看注释①,老师板书:记念刘和珍君)。二、学生了解文章的写作背景和作者1、1926年3月18日,北京各界人士为了抗议帝国主义侵略我主权,在天安门前集会,会后,游行示威,在段府前请愿,当到达时,早已经戒备森严的府卫队突然向群众开枪射击,并用大刀砍杀,制造了死47人,伤123人的“三一八”惨案。(参考注释一)惨案发生后,军阀的反动文人极力为其主子开脱罪责,污蔑参加请援的群众是“暴徒”,并把杀人的罪责推到他们所说的“民众领袖”身上,说“民众领袖”“犯了故意引人去死的嫌疑”,制造了种种谣言。当噩耗传来的时候,鲁迅正在写《无化的蔷薇之二》,他怀着满腔的悲愤,当天晚上就写下了该文的4-9则,揭露控诉反动派的这一暴行,并指出:“这不是一件事的结束,而是一件事的开头。墨写的谎言,决掩不住血写的事实。血债必须用同物偿还。拖欠得愈久,就要付更大的利息。”后来,鲁迅又相继写了《死地》《可惨与可笑》等文。4月1日,写下了著名的《记念刘和珍君》。记念,在这里与纪念同义。君,是对人的尊称。2、鲁迅(1881-1936)中国现代伟大的文学家和新文学运动的奠基人。原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。1918年5月,首次用“鲁迅”为笔名,发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》。1921年12月发表的中篇小说《阿Q正传》,是中国现代文学史上杰出的作品之一。小说集:《呐喊》《彷徨》《故事新编》(历史小说〕散文集:《朝花夕拾》散文诗集:《野草》他的作品是一部记录着对黑暗的愤懑和对光明渴慕的民族启示录三、学生听录音四、分析文章总体思路1、学生思考:这篇课文的题目是《记念刘和珍君》,刘和珍君是记念的主体,那课文7部分中哪几小节集中写了刘和珍君的事迹?包括她的生平和遇难。(5分钟的默读课文)明确:3、4、5小节集中写了刘和珍君。(即记念的主体)那这几个小结分别写的是什么呢?明确:第3小节写的是鲁迅印象中的刘和珍君。第4小节写的是刘和珍君遇难的概况。第5小节写的是刘和珍君遇难的细节。2、1、2部分在文中的作用是什么?明确:交代写作缘由。(从哪里可以看出是写作的缘由?有哪些缘由?文中有没有提示性的句子,如何理解这些语句?)明确:《记念刘和珍君》中多次出现了作者关于有“写一点东西”的不同表述,先是两次写到“我有写一点东西的必要”,接着又写“我正有写一点东西的必要了”。这样几乎完全完全相同的语句接连出现了三次。一向讲究用语简练的鲁迅在这里是不是有点啰嗦呢?否也。相反,这正是作者当时内心情感矛盾复杂的体现。并且每一次出现的写点东西的“必要”所针对的内容都不一样。3、6、7部分又起什么作用?(揭示这次事件的教训和意义)4、教师总结:全文思路的起点是本文的写作原由,即为什么要写这篇文章;然后记述刘的生平事迹和遇难经过;再叙事的基础上再深入一步,议论惨案的教训和意义。三者相互交错,始终统一于“记念”这一中心。这就是本文的总体思路。完成板书设计:总体思路局部思路思路顺序悼念刘和珍君爱(情感变化顺序)控诉反动政府写作缘由痛斥走狗文人(1、2)唤醒麻木庸人恨记念刘和珍君追述生平事迹生前详写遇难经过记念主体(时间顺序)(3、4、5)遇害教训意义劝戒徒手请愿激励奋然前行(6、7)(逻辑顺序)肯定五、布置作业1、反复深情诵读课文2、找出文中有关刘和珍的事情,并分析她是一个怎样的青年。3、找出文中一共写了哪几类人,作者对他们的态度和感情怎样。第二课时教学要点:1、分析刘和珍君的形象和高尚品质。2、理解文章的思想感情。教学过程:一、检查布置的作业二、问题探讨(一)刘和珍是怎样的一位青年?明确:文章没有详细介绍刘的事迹,只是记叙了几次印象。1、“然而在这样的生活艰难中,毅然预定了《莽原》全年的就有她。就有她”。“然而”强调了她...