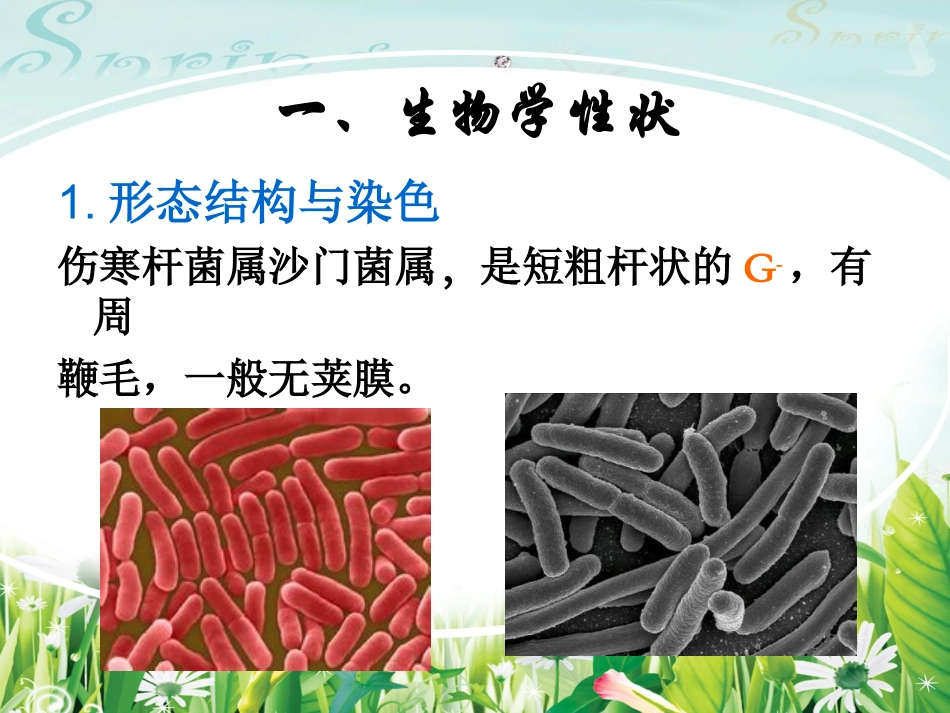

伤寒杆菌伤寒杆菌SalmonellatyphSalmonellatyphii制作人:临床四班主讲人:杨秀奇伤寒杆菌(Salmonellatyphi)一、生物学性状二、致病性三、免疫性四、微生物学检查法五、防治原则一、生物学性状1.形态结构与染色伤寒杆菌属沙门菌属,是短粗杆状的G-,有周鞭毛,一般无荚膜。2、培养特性•营养要求不高,在普通琼脂平板上形成中等大小、无色半透明的S型菌落。•在肠道杆菌选择性培养基上形成无色菌落。•在含有胆汁的培养基中生长较好,因胆汁中的类脂及色氨酸可作为伤寒杆菌的营养成分。3、生化反应不发酵乳糖和蔗糖是沙门菌的一个重要特征,此特性是肠道致病菌分离与鉴定原则的重要基础之一。4、伤寒杆菌的抗原抗原类型O抗原(菌体抗原)H抗原(鞭毛抗原)Vi抗原(毒力抗原)•O抗原是存在于菌体表面的脂多糖,耐热。O抗原可刺激机体的免疫系统产生IgM类抗体。•H抗原为细菌鞭毛蛋白。•Vi抗原为存在于少数菌体表面的一种不耐热的酸性多糖聚合物,其抗原性弱,可阻止O抗原与其相应抗体的凝集反应。O抗原、H抗原、Vi抗原均可发生变异5、抵抗力•伤寒杆菌对热抵抗力不强,但在水中可存活2~3周,粪便中可存活1~2个月,在沙土中可过冬。•对常用消毒剂敏感。back二、致病性(一)致病物质1、侵袭力伤寒杆菌在宿主体内可以形成Vi抗原,该抗原具有微荚膜功能,能抵御吞噬细胞的吞噬和杀伤,并阻挡抗体、补体等破坏菌体的作用。2、内毒素伤寒杆菌死亡或裂解后释放释放出的内毒素,可以引起宿主体温升高,白细胞数下降。大剂量时导致中毒症状和休克。内毒素还可导致肠道局部发生炎症反应3、肠毒素(二)所致疾病有肠热症、胃肠炎和败血症三种类型1、肠热症:第一次菌血症:病人出现发热、不适、全身疼痛等前驱症状。第二次菌血症:病人症状明显,持续高热,出现相对缓脉、肝脾大、全身中毒症状显著,皮肤出现玫瑰疹,外周血白细胞明显下降。细菌再次侵入肠壁引起超敏反应,导致局部坏死和溃疡,严重的有出血、肠穿孔等并发症。肾内的细菌可随尿排出。若无并发症,自第3周以后病情开始好转。•典型的伤寒病程较长,约3~4周。有部分病人在疾病恢复后,其胆囊仍带菌,并不断随粪便排菌,成为重要传染源。恢复期带菌一般排菌3周~3个月,少数人可持续排菌1年以上。2、胃肠炎(食物中毒)由食物污染引起,主要症状为发热、恶心、呕吐、腹痛、腹泻。一般症状3~5天迅速减轻。偶尔持续低热,腹泻较顽固,可长达10~14天。病后很少有慢性带菌者。常为集体食物中毒。3、败血症•多见于儿童或原有慢性疾患的成年人。•症状严重,有高热、寒战、厌食和贫血等。因侵入肠道中的病菌入血而引起,细菌随血至组织、器官导致感染,如脑膜炎,骨髓炎,胆囊炎,心内膜炎等,但肠胃炎很少见。back三、免疫性•伤寒杆菌侵入宿主后,主要在细胞内生长繁殖,病愈后有较牢固的免疫力,很少有再感染。•抗体量的高低与病情的轻重不成正比。•恢复机制主要是细胞免疫,即T细胞释放各种淋巴因子,活化巨噬细胞,杀灭细菌。back四、微生物学检查法(一)标本采集:取静脉血、粪便、尿液和骨髓液。(二)实验室诊断:1、细菌培养细菌培养是最常用确诊伤寒的诊断依据,由于特异性高,不出现假阳性而被称为金标准。•血液和骨髓液先进行增菌培养,粪便、经离心的尿沉淀物可直接接种于SS培养基,经历3724h℃培养后,从SS培养基上挑取无色半透明的乳糖不发酵菌落,接种至双糖铁质培养基,若疑为伤寒杆菌,则进一步作生化反应,即伤寒杆菌不分解乳糖、蔗糖,能分解葡萄糖,产酸不产气,赖氨酸脱羧酶阳性,谷氨酸脱羧酶阴性,甲基红试验阳性。2、血清学反应•肥达试验是常用于辅助诊断伤寒的传统方法。其原理是用伤寒杆菌的菌体(O)抗原和鞭毛(H)抗原与稀释的待测血清反应,根据凝集效价判断血清中有无伤寒杆菌的抗体。早期肥达试验需要急性期和大约间隔10天的康复期血清,两份标本之间抗O抗体或抗H抗体滴度升高4倍,更有诊断意义。•肥达反应诊断伤寒杆菌常出现假阳性,特异性差,敏感性低,而且抗原抗体结合出现凝集沉淀常需要20h以上。3、免疫学方法•酶联免疫吸咐试验(ELISA):根据抗原或抗体特异性免疫反应原...