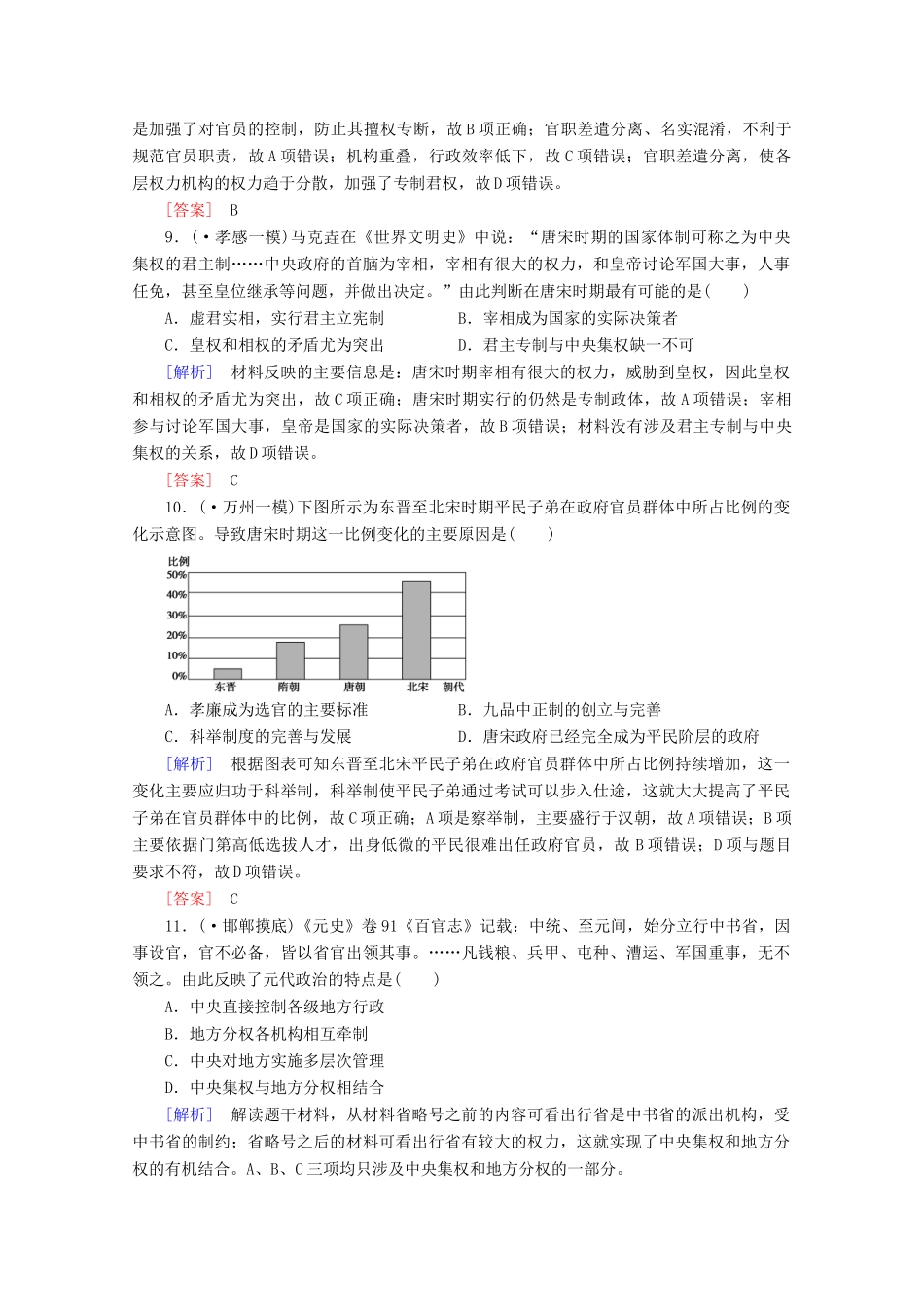

【年春走向高考】高中历史一轮复习第1单元第2讲从汉至元政治制度的演变和明清君主专制的加强课时作业新人教版必修1一、选择题1.(·新乡许昌平顶山一模)徐天麟在《西汉会要》中说:“汉祖龙兴,取周秦之制而兼用之,其亦有意于矫前世之弊矣。”这里“矫前世之弊”主要是指()A.废除宗法制B.采取郡国并行制C.加强皇帝制D.实行三公九卿制[解析]解答抓住关键语“取周秦之制而兼用之”,可判断汉高祖采用郡国并行制。汉高祖认为秦朝“前世之弊”在于废分封,行郡县,一旦农民起义,无人勤王,导致速亡。宗法制,西周以来一直是古代中国重要政治制度,A项错误;汉承秦制,C、D两项错误。[答案]B2.(·泉州质检)“吏多苛政,政教烦碎,大率咎在部刺史,或不循守条职,举措各以其意,多与郡县事,至开私门,听谗佞,以求吏民过失。”这一材料反映了西汉中期以后刺史()A.负责监察地方官员B.开始确定官员监察制度C.没有依照条例办事D.较好发挥监察作用[解析]理解材料,其意思是,官吏往往有很多苛政,治政的政策和命令烦琐而且杂碎,(人民无法依从),其中大多错误在于当地的刺史,(这些刺史们)有些不守自己的职责,举荐或者罢黜某个下级官员完全出于自己的私意,多干预郡县事务,私自听信他人谗言来获得吏民过失。由此可见,刺史没有较好发挥监察作用,没有依照条例办事,故C项正确,D项错误;刺史职责是监察地方官员,但材料主旨是说明刺史没有履行自己职责,故A项错误;开始确定官员监察制度在西汉中期以前就有,故B项错误。[答案]C3.(·湖北部分重点中学联考)钱穆在《中国历代政治得失》中认为:“汉代的选举,是由封建贵族中开放政权的一条路;唐代的公开竞选,是由门第特殊阶级中开放政权的一条路。”这表明汉唐选官制度()A.增加了官吏人才来源B.扩大了官吏权力范围C.完善了官员选拔程序D.加强了思想控制程度[解析]钱穆认为汉代的察举制和唐朝的科举制,政权向贵族特权阶级以外的人开放,有利于打破特权垄断、扩大官吏人才来源,B、C、D三项在材料中未反映,故答案为A项。[答案]A4.(·南京、盐城一模)《宋书》卷九十四载:“汉末丧乱,魏武始基,军中仓卒,权立九品,盖以论人才优劣,非为世族高卑。因此相沿,遂为成法,自魏至晋,莫之能改。”材料说明九品中正制()A.能依据人才优劣确定品第B.选官用人只注重门第出身C.是士族地主垄断政权的工具D.促进了社会的公平和公正[解析]九品中正制源自魏武帝曹操“权立九品,盖以论人才优劣”,依据人才优劣确定品第,故A项正确;“非为世族高卑”“自魏至晋,莫之能改”,没有成为士族地主垄断政权的工具,九品中正制实行期间能依据人才优劣选官,故B、C两项错误;材料未涉及之前选官制度,无法判定九品中正制促进了社会的公平和公正,故D项错误。[答案]A5.(·广东六市六校联考)清人王鸣盛论及汉代官制,“……三公权不及尚书……尚书又不及中书矣……要之士人必不如宦人之犹亲密。”这说明汉代()A.权力重心在中书B.皇权逐步加强C.外朝受内朝牵制D.三省已具雏形[解析]材料大意:汉代以丞相为首的三公的权力不如皇帝身边掌管文书的小官尚书的权力大,而尚书不及中书的权力大。主要的是文官(与皇帝的关系)不如宦官那么亲密。可见,当时皇帝通过重用身边的文职人员和宦官来加强皇权。故B项正确。A项错误,权力集中在皇帝手中。C项不准确,材料只论及三公权力小,皇帝身边的文官和宦官权力大,并无用外朝来牵制内朝的信息。D项错误,东汉时有尚书台,隋朝中央机构才出现三省。[答案]B6.(·皖南八校联考)中国古代,“吏”是贵族或大官随员或职员的通称,秦汉以后,多指没有官位的官府工作人员,但“吏”常常利用办事程序繁琐、官员不熟悉政务之机,使其职位实际成为自家的“封建”领地。造成这种现象的根源在于()A.分封制的长期存在B.官僚政治的弊端C.中央集权的削弱D.相权不断膨胀[解析]从材料“‘吏’常常利用办事程序繁琐、官员不熟悉政务之机,使其职位实际成为自家的‘封建’领地”可以看出,“吏”利用职务为自己谋方便,说明官僚政治的弊端,B项正确;封建社会郡县制代替分封制,故A项不正确。专制主义中央集权...