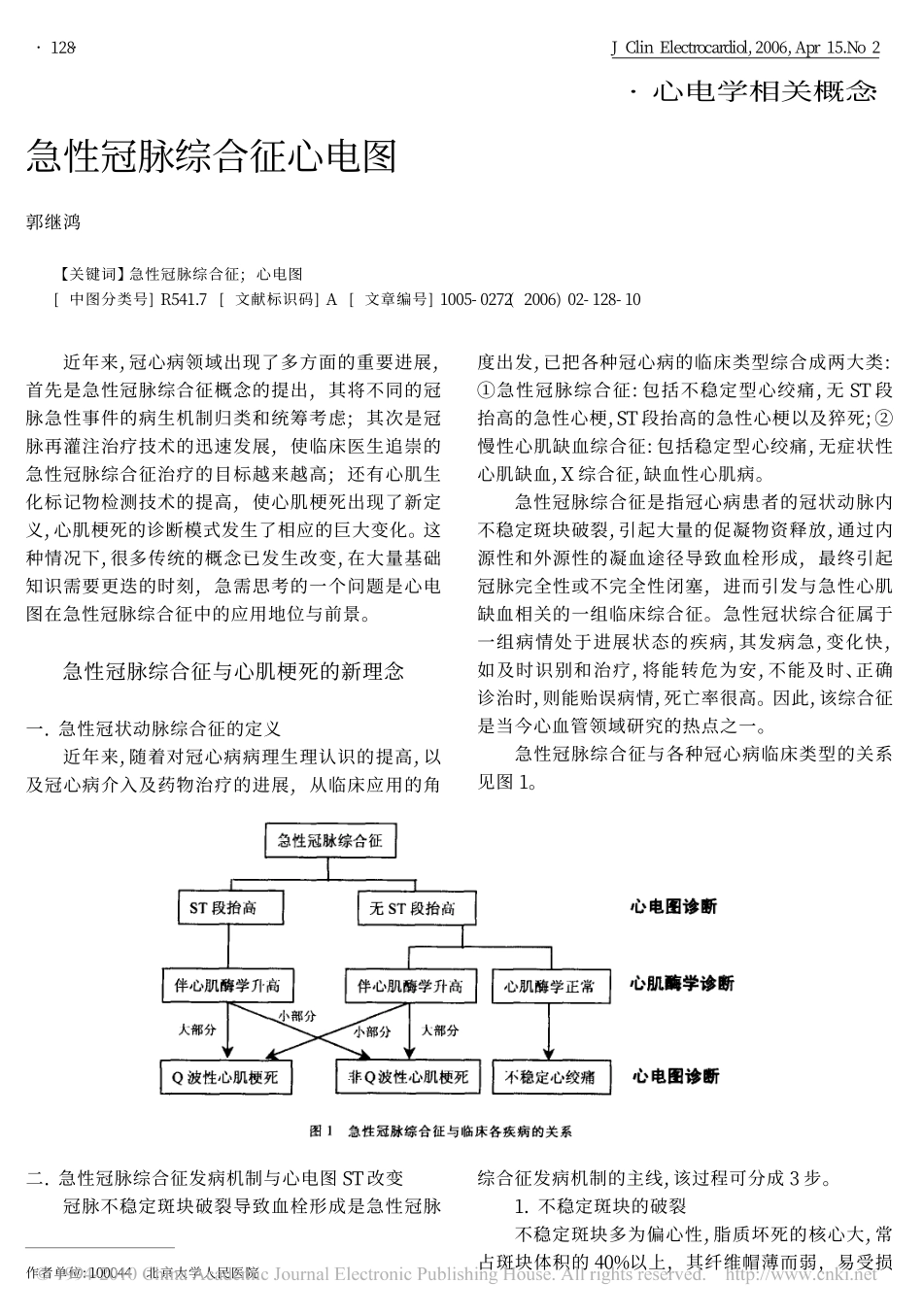

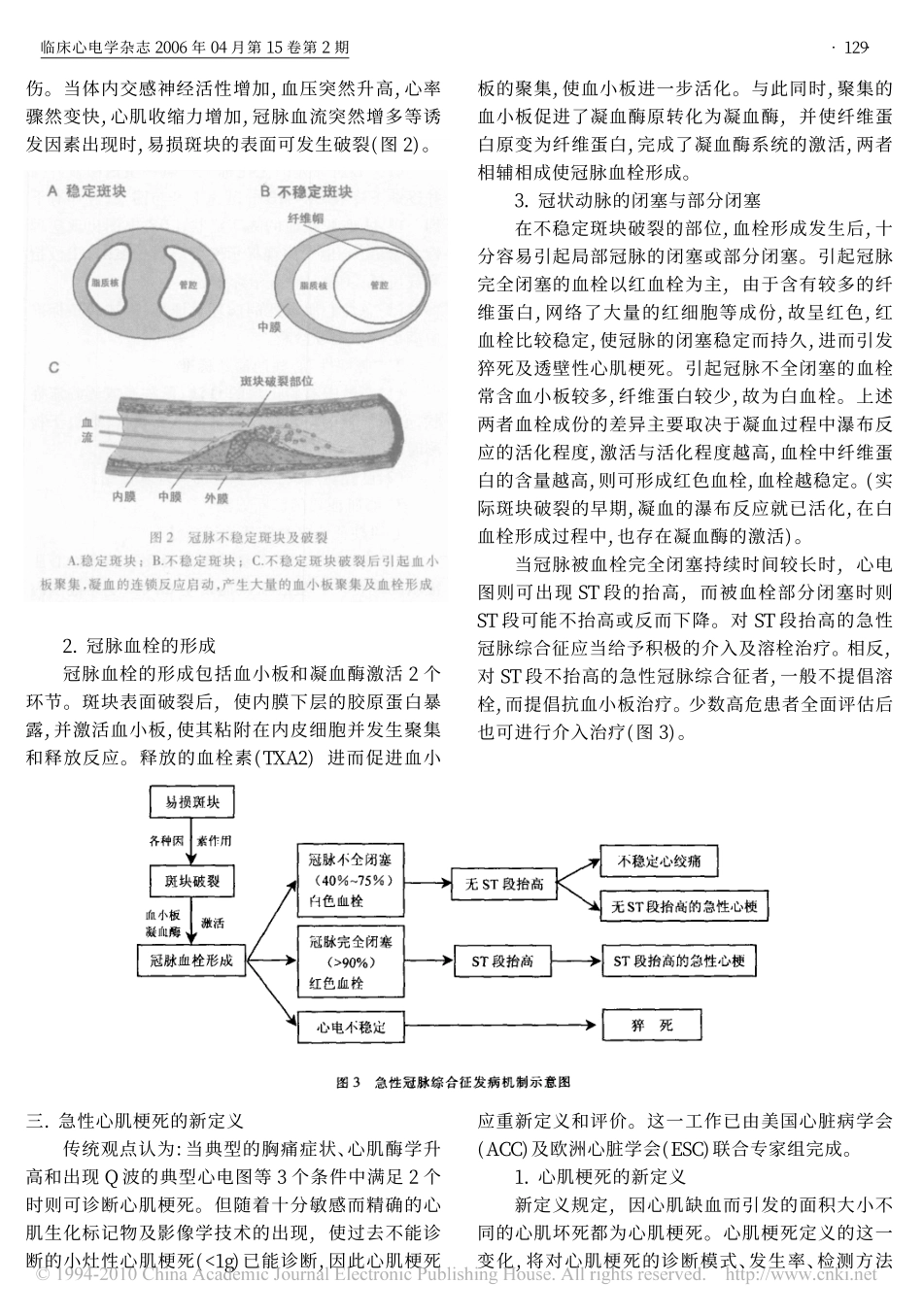

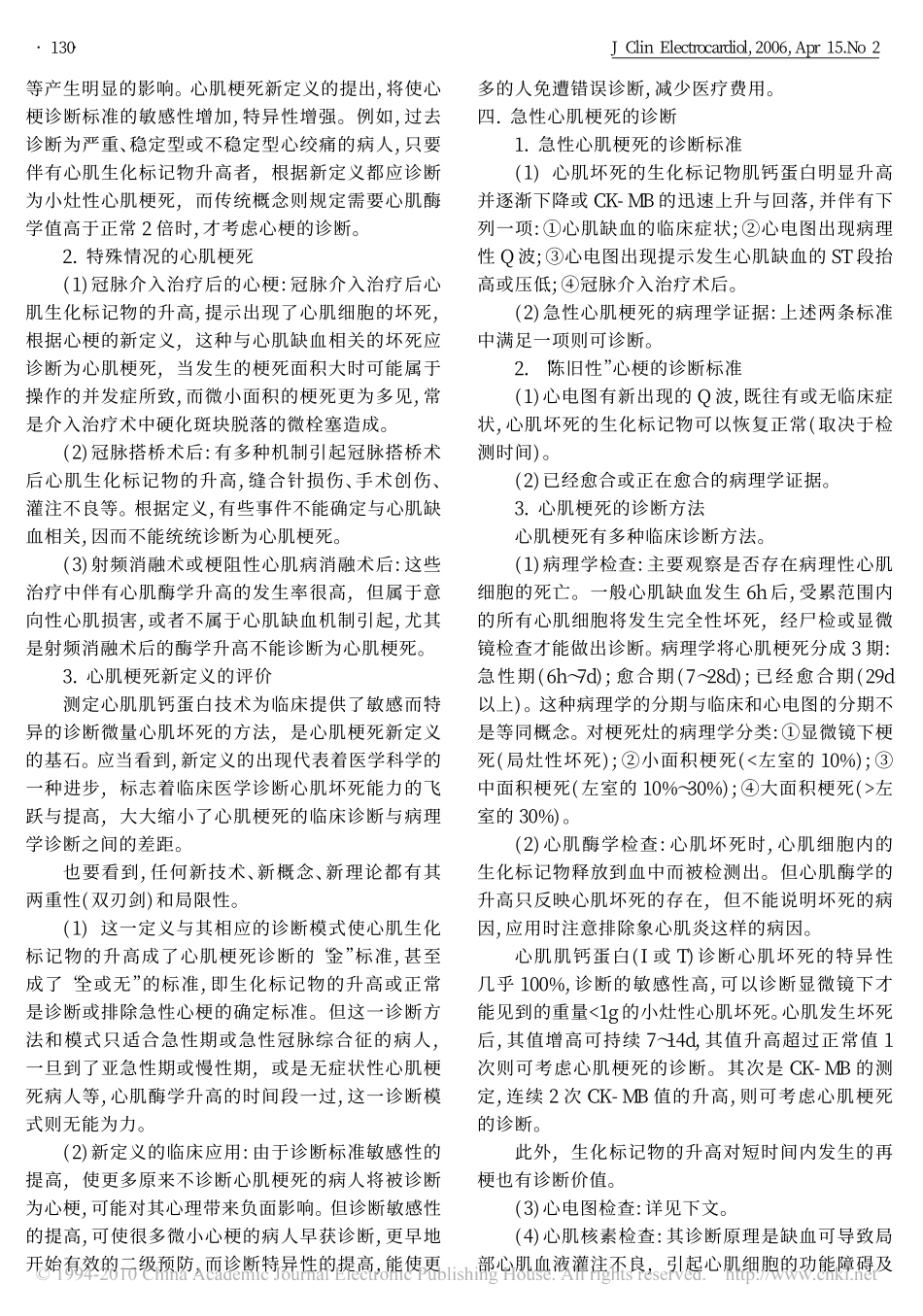

JClinElectrocardiol,2006,Apr15.No2二.急性冠脉综合征发病机制与心电图ST改变冠脉不稳定斑块破裂导致血栓形成是急性冠脉综合征发病机制的主线,该过程可分成3步。1.不稳定斑块的破裂不稳定斑块多为偏心性,脂质坏死的核心大,常占斑块体积的40%以上,其纤维帽薄而弱,易受损近年来,冠心病领域出现了多方面的重要进展,首先是急性冠脉综合征概念的提出,其将不同的冠脉急性事件的病生机制归类和统筹考虑;其次是冠脉再灌注治疗技术的迅速发展,使临床医生追崇的急性冠脉综合征治疗的目标越来越高;还有心肌生化标记物检测技术的提高,使心肌梗死出现了新定义,心肌梗死的诊断模式发生了相应的巨大变化。这种情况下,很多传统的概念已发生改变,在大量基础知识需要更迭的时刻,急需思考的一个问题是心电图在急性冠脉综合征中的应用地位与前景。急性冠脉综合征与心肌梗死的新理念一.急性冠状动脉综合征的定义近年来,随着对冠心病病理生理认识的提高,以及冠心病介入及药物治疗的进展,从临床应用的角度出发,已把各种冠心病的临床类型综合成两大类:①急性冠脉综合征:包括不稳定型心绞痛,无ST段抬高的急性心梗,ST段抬高的急性心梗以及猝死;②慢性心肌缺血综合征:包括稳定型心绞痛,无症状性心肌缺血,X综合征,缺血性心肌病。急性冠脉综合征是指冠心病患者的冠状动脉内不稳定斑块破裂,引起大量的促凝物资释放,通过内源性和外源性的凝血途径导致血栓形成,最终引起冠脉完全性或不完全性闭塞,进而引发与急性心肌缺血相关的一组临床综合征。急性冠状综合征属于一组病情处于进展状态的疾病,其发病急,变化快,如及时识别和治疗,将能转危为安,不能及时、正确诊治时,则能贻误病情,死亡率很高。因此,该综合征是当今心血管领域研究的热点之一。急性冠脉综合征与各种冠心病临床类型的关系见图1。作者单位:100044北京大学人民医院急性冠脉综合征心电图郭继鸿【关键词】急性冠脉综合征;心电图[中图分类号]R541.7[文献标识码]A[文章编号]1005-0272(2006)02-128-10图1急性冠脉综合征与临床各疾病的关系·心电学相关概念·128··临床心电学杂志2006年04月第15卷第2期三.急性心肌梗死的新定义传统观点认为:当典型的胸痛症状、心肌酶学升高和出现Q波的典型心电图等3个条件中满足2个时则可诊断心肌梗死。但随着十分敏感而精确的心肌生化标记物及影像学技术的出现,使过去不能诊断的小灶性心肌梗死(<1g)已能诊断,因此心肌梗死应重新定义和评价。这一工作已由美国心脏病学会(ACC)及欧洲心脏学会(ESC)联合专家组完成。1.心肌梗死的新定义新定义规定,因心肌缺血而引发的面积大小不同的心肌坏死都为心肌梗死。心肌梗死定义的这一变化,将对心肌梗死的诊断模式、发生率、检测方法图2冠脉不稳定斑块及破裂A.稳定斑块;B.不稳定斑块;C.不稳定斑块破裂后引起血小板聚集,凝血的连锁反应启动,产生大量的血小板聚集及血栓形成图3急性冠脉综合征发病机制示意图伤。当体内交感神经活性增加,血压突然升高,心率骤然变快,心肌收缩力增加,冠脉血流突然增多等诱发因素出现时,易损斑块的表面可发生破裂(图2)。2.冠脉血栓的形成冠脉血栓的形成包括血小板和凝血酶激活2个环节。斑块表面破裂后,使内膜下层的胶原蛋白暴露,并激活血小板,使其粘附在内皮细胞并发生聚集和释放反应。释放的血栓素(TXA2)进而促进血小板的聚集,使血小板进一步活化。与此同时,聚集的血小板促进了凝血酶原转化为凝血酶,并使纤维蛋白原变为纤维蛋白,完成了凝血酶系统的激活,两者相辅相成使冠脉血栓形成。3.冠状动脉的闭塞与部分闭塞在不稳定斑块破裂的部位,血栓形成发生后,十分容易引起局部冠脉的闭塞或部分闭塞。引起冠脉完全闭塞的血栓以红血栓为主,由于含有较多的纤维蛋白,网络了大量的红细胞等成份,故呈红色,红血栓比较稳定,使冠脉的闭塞稳定而持久,进而引发猝死及透壁性心肌梗死。引起冠脉不全闭塞的血栓常含血小板较多,纤维蛋白较少,故为白血栓。上述两者血栓成份的差异主要取决于凝血过程中瀑布反应的活化程度,激活与活化程度越高,血栓中纤维蛋白的含量越高,则可形成红色血栓,血栓越稳定。(实际斑块破裂的早期,凝血的瀑布反应就已活化,在白血栓形成过程中,也存在凝血酶的激活...