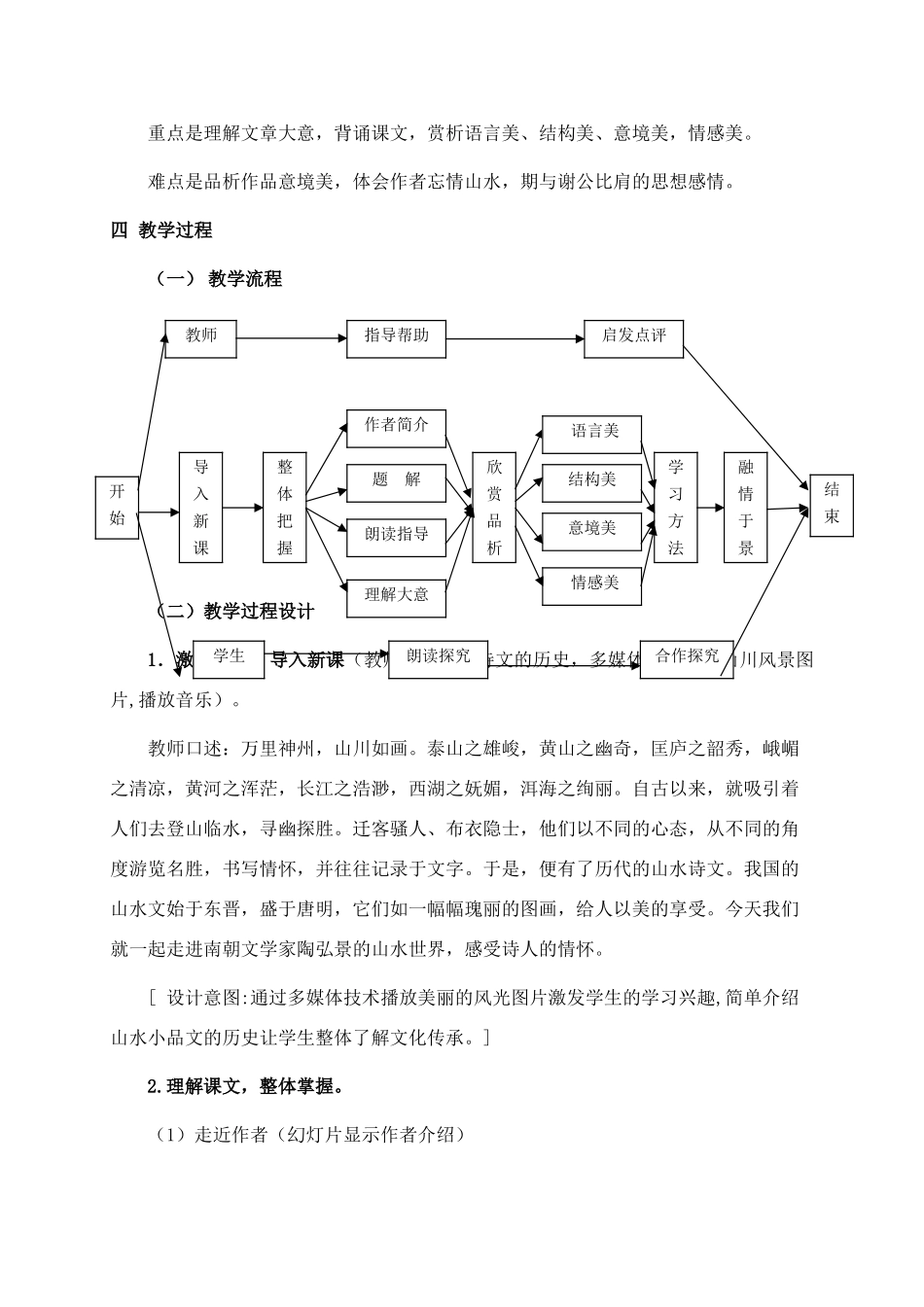

《答谢中书书》教学设计一教学分析(一)教学内容分析《答谢中书书》是人教版八年级上册《短文两篇》中一篇山水美文,是浅易文言文。内容是陶弘景写给朋友谢中书的一封书信。全文共68个字,以“美”字统摄全篇。语言美。文字精炼,毫不雕琢。适应学生的认知水平,能借助注释和工具书理解基本内容。结构美。结构清晰,首尾呼应。以感慨发端:山川之美,古来共谈,接下来的十句,作者便以清峻的笔触具体描绘了秀美的山川景色。最后,文章又以感慨收束,“实欲界之仙都,自康乐以来,未复有能与其奇者”。难易适度,适合教师展开教学和学生创造性学习。意境美。意境清远,秀美如画,流动着自然万物的勃勃生机,体现了作者忘情自然、归隐林泉的志趣。作者善于多角度、灵活有序写景。抓住景物的灵魂,通过高低、远近、动静的变化,视觉、听觉的立体感受,写出山水相映之美、色彩配合之美、晨昏变化之美、动静相衬之美。情感美。作品融情于景,传达作者与自然相融合的生命愉悦。兼有形象性与情感性强的特点。让学生有意识地在积累、感悟和运用中,提高自己的欣赏品味和审美情趣。符合学生的身心发展特点,初步领悟作品的内涵后,能从中获得对自然、社会、人生的有益启示。在语言、意境、结构、情感价值等方面都符合践行综合性性与实践性结合的语文新课程理念。(二)教学对象分析八年级学生具有较强的记忆力与模仿力,思维方式以形象思维为主向逻辑思维转化,独立思考意识逐渐增强。初一阶段已经学习一些浅易文言文,对文言文有粗浅的认识,能借助注释和工具书理解本文基本内容,能在诵读、理解的基础上进一步讨论、赏析,积累文言知识,加强对文章艺术价值的理解。鉴于学生欣赏能力的差异,分析作品欣赏作品清幽的意境和体会作者流露的情感存在一定难度。(三)教学环境分析教学设计为探究式教学,教学环境为多媒体教室,主要学习资源为《答谢中书书》PPT课件。为了激发学生赏读文言文的兴趣,教学借助多媒体以画面导入,在短时间内创设情境,让学生获得美的享受,变理性认识为感性认识教学。教学中根据教学内容的不同需要,借助多媒体运用音频、图示、图片、文字等材料,由浅入深,组织学生进行合作学习,培养学生的协作、拓展、自学能力;教师指导帮助学生进行知识整合,选择性点评学生的发言,调控教学进程,保证教学目标完成。二教学目标(一)知识与技能:借助工具书,在理解的基础上朗读课文,背诵全文,积累文言字词、体会作品清幽的意境,培养阅读鉴赏古诗文的能力,学习融情于景的写作方法。(二)过程与方法:以自主学习、诵读、合作探究为主要方法,理解文章大意,积累文言知识。并借助多媒体直观画面、文字材料,领悟文章语言凝炼之美、结构美、意境美,体会作者愉悦自豪的情感。与《记承天寺夜游》比较阅读,体会融情于景或借景抒情的写作方法。(三)情感与态度:培养学生对祖国美好山川及传统文化的热爱,提高学生的人文素养。三教学重、难点重点是理解文章大意,背诵课文,赏析语言美、结构美、意境美,情感美。难点是品析作品意境美,体会作者忘情山水,期与谢公比肩的思想感情。四教学过程(一)教学流程(二)教学过程设计1.激发兴趣,导入新课(教师解说山水诗文的历史,多媒体显示相关山川风景图片,播放音乐)。教师口述:万里神州,山川如画。泰山之雄峻,黄山之幽奇,匡庐之韶秀,峨嵋之清凉,黄河之浑茫,长江之浩渺,西湖之妩媚,洱海之绚丽。自古以来,就吸引着人们去登山临水,寻幽探胜。迁客骚人、布衣隐士,他们以不同的心态,从不同的角度游览名胜,书写情怀,并往往记录于文字。于是,便有了历代的山水诗文。我国的山水文始于东晋,盛于唐明,它们如一幅幅瑰丽的图画,给人以美的享受。今天我们就一起走进南朝文学家陶弘景的山水世界,感受诗人的情怀。[设计意图:通过多媒体技术播放美丽的风光图片激发学生的学习兴趣,简单介绍山水小品文的历史让学生整体了解文化传承。]2.理解课文,整体掌握。(1)走近作者(幻灯片显示作者介绍)开始导入新课整体把握作者简介欣赏品析学习方法融情于景结束题解朗读指导理解大意教师学生朗读探究指导帮助合作探究启发...