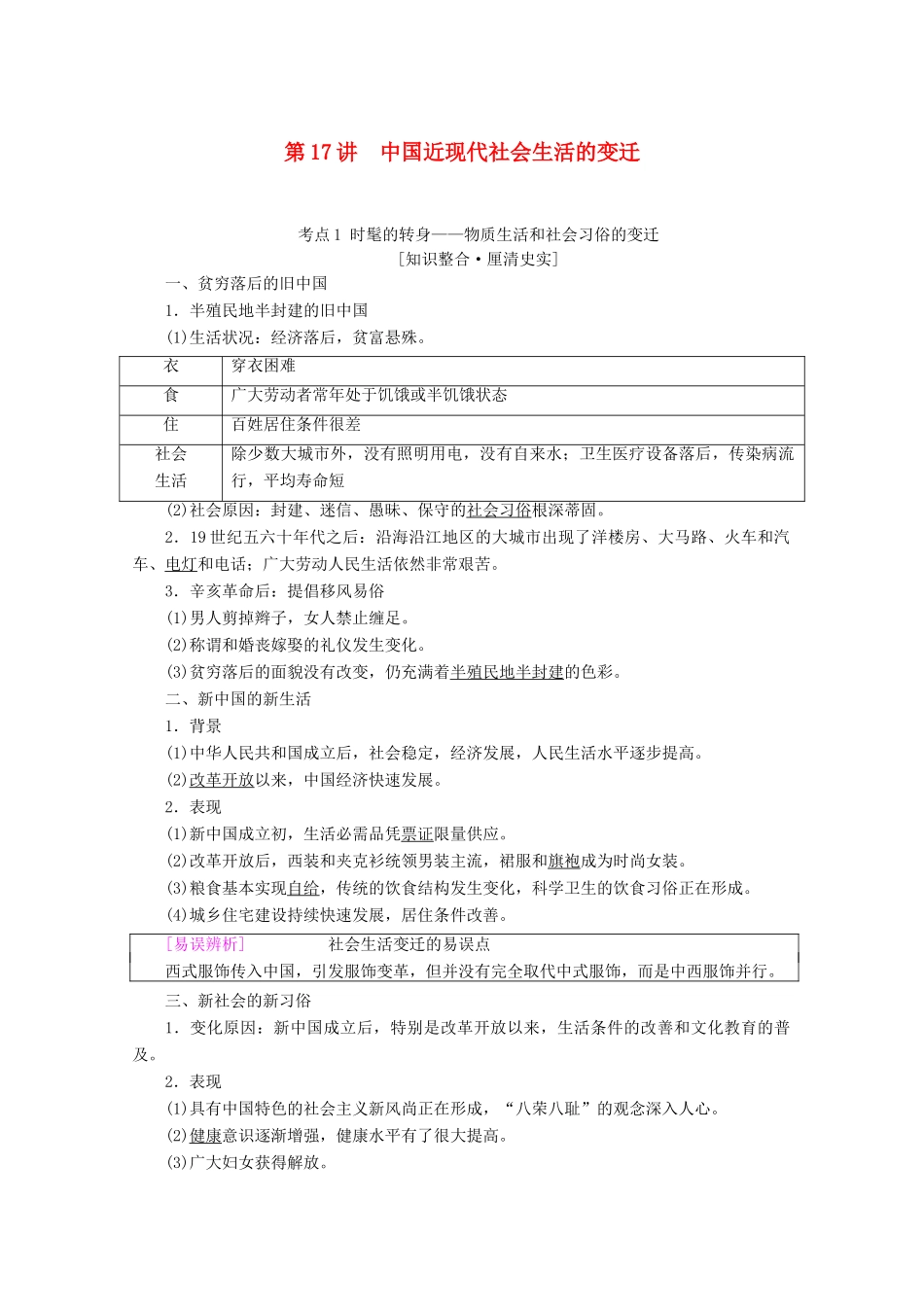

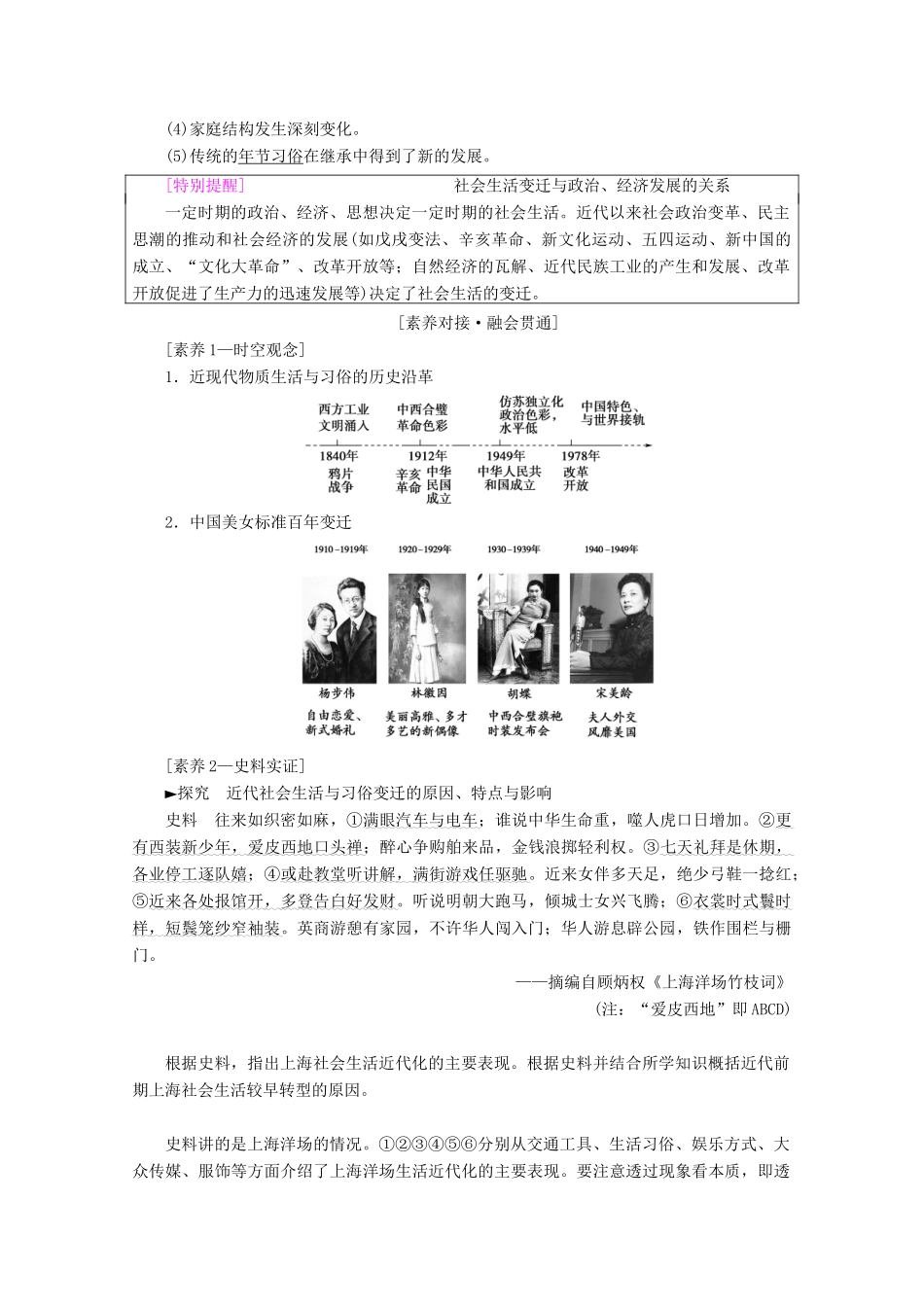

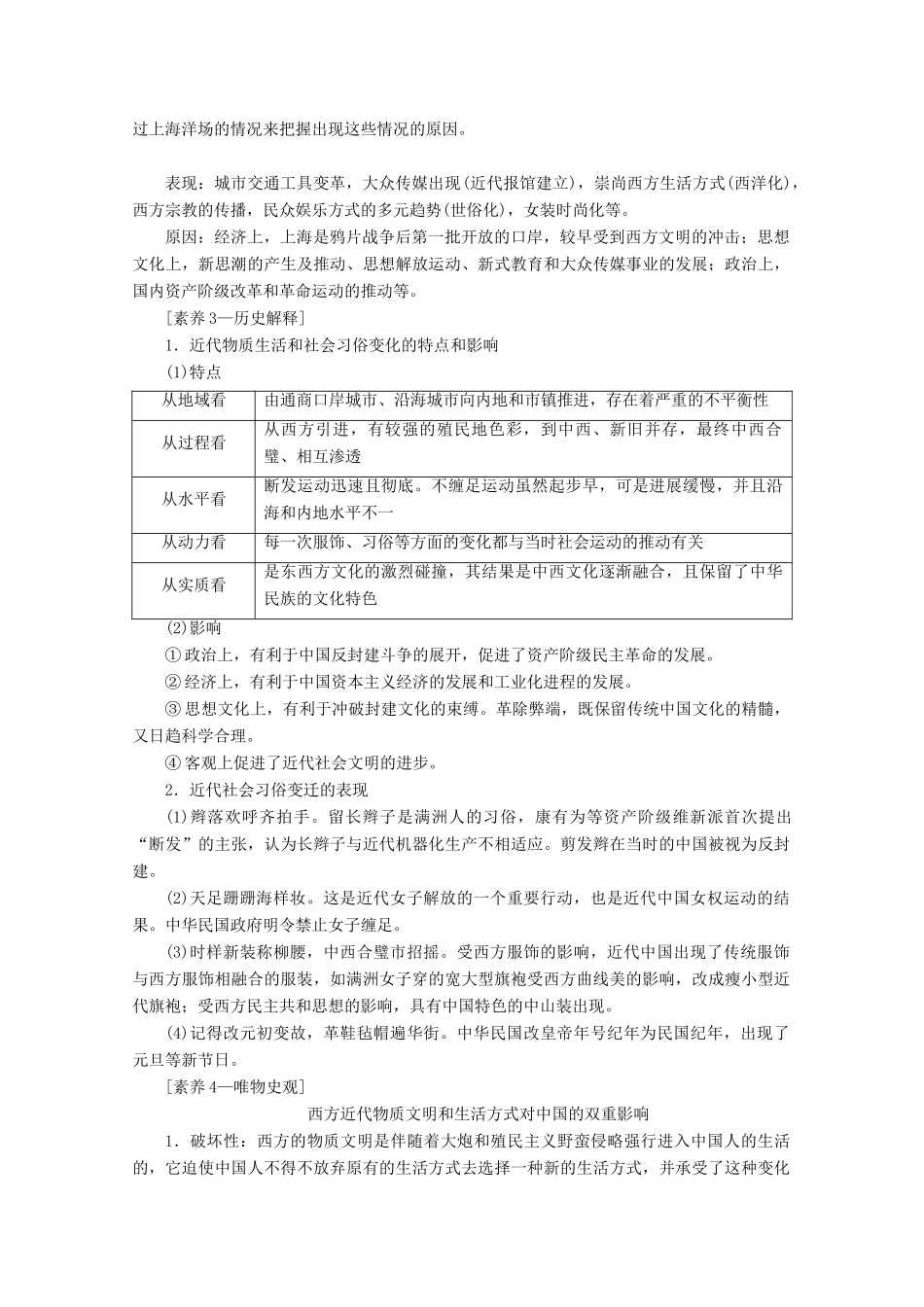

第17讲中国近现代社会生活的变迁考点1时髦的转身——物质生活和社会习俗的变迁[知识整合·厘清史实]一、贫穷落后的旧中国1.半殖民地半封建的旧中国(1)生活状况:经济落后,贫富悬殊。衣穿衣困难食广大劳动者常年处于饥饿或半饥饿状态住百姓居住条件很差社会生活除少数大城市外,没有照明用电,没有自来水;卫生医疗设备落后,传染病流行,平均寿命短(2)社会原因:封建、迷信、愚昧、保守的社会习俗根深蒂固。2.19世纪五六十年代之后:沿海沿江地区的大城市出现了洋楼房、大马路、火车和汽车、电灯和电话;广大劳动人民生活依然非常艰苦。3.辛亥革命后:提倡移风易俗(1)男人剪掉辫子,女人禁止缠足。(2)称谓和婚丧嫁娶的礼仪发生变化。(3)贫穷落后的面貌没有改变,仍充满着半殖民地半封建的色彩。二、新中国的新生活1.背景(1)中华人民共和国成立后,社会稳定,经济发展,人民生活水平逐步提高。(2)改革开放以来,中国经济快速发展。2.表现(1)新中国成立初,生活必需品凭票证限量供应。(2)改革开放后,西装和夹克衫统领男装主流,裙服和旗袍成为时尚女装。(3)粮食基本实现自给,传统的饮食结构发生变化,科学卫生的饮食习俗正在形成。(4)城乡住宅建设持续快速发展,居住条件改善。[易误辨析]社会生活变迁的易误点西式服饰传入中国,引发服饰变革,但并没有完全取代中式服饰,而是中西服饰并行。三、新社会的新习俗1.变化原因:新中国成立后,特别是改革开放以来,生活条件的改善和文化教育的普及。2.表现(1)具有中国特色的社会主义新风尚正在形成,“八荣八耻”的观念深入人心。(2)健康意识逐渐增强,健康水平有了很大提高。(3)广大妇女获得解放。(4)家庭结构发生深刻变化。(5)传统的年节习俗在继承中得到了新的发展。[特别提醒]社会生活变迁与政治、经济发展的关系一定时期的政治、经济、思想决定一定时期的社会生活。近代以来社会政治变革、民主思潮的推动和社会经济的发展(如戊戌变法、辛亥革命、新文化运动、五四运动、新中国的成立、“文化大革命”、改革开放等;自然经济的瓦解、近代民族工业的产生和发展、改革开放促进了生产力的迅速发展等)决定了社会生活的变迁。[素养对接·融会贯通][素养1—时空观念]1.近现代物质生活与习俗的历史沿革2.中国美女标准百年变迁[素养2—史料实证]►探究近代社会生活与习俗变迁的原因、特点与影响史料往来如织密如麻,①满眼汽车与电车;谁说中华生命重,噬人虎口日增加。②更有西装新少年,爱皮西地口头禅;醉心争购舶来品,金钱浪掷轻利权。③七天礼拜是休期,各业停工逐队嬉;④或赴教堂听讲解,满街游戏任驱驰。近来女伴多天足,绝少弓鞋一捻红;⑤近来各处报馆开,多登告白好发财。听说明朝大跑马,倾城士女兴飞腾;⑥衣裳时式鬟时样,短鬓笼纱窄袖装。英商游憩有家园,不许华人闯入门;华人游息辟公园,铁作围栏与栅门。——摘编自顾炳权《上海洋场竹枝词》(注:“爱皮西地”即ABCD)根据史料,指出上海社会生活近代化的主要表现。根据史料并结合所学知识概括近代前期上海社会生活较早转型的原因。史料讲的是上海洋场的情况。①②③④⑤⑥分别从交通工具、生活习俗、娱乐方式、大众传媒、服饰等方面介绍了上海洋场生活近代化的主要表现。要注意透过现象看本质,即透过上海洋场的情况来把握出现这些情况的原因。表现:城市交通工具变革,大众传媒出现(近代报馆建立),崇尚西方生活方式(西洋化),西方宗教的传播,民众娱乐方式的多元趋势(世俗化),女装时尚化等。原因:经济上,上海是鸦片战争后第一批开放的口岸,较早受到西方文明的冲击;思想文化上,新思潮的产生及推动、思想解放运动、新式教育和大众传媒事业的发展;政治上,国内资产阶级改革和革命运动的推动等。[素养3—历史解释]1.近代物质生活和社会习俗变化的特点和影响(1)特点从地域看由通商口岸城市、沿海城市向内地和市镇推进,存在着严重的不平衡性从过程看从西方引进,有较强的殖民地色彩,到中西、新旧并存,最终中西合璧、相互渗透从水平看断发运动迅速且彻底。不缠足运动虽然起步早,可是进展缓慢,并且沿海和内地水平不一从动力看每一次服饰、习俗等方面的...