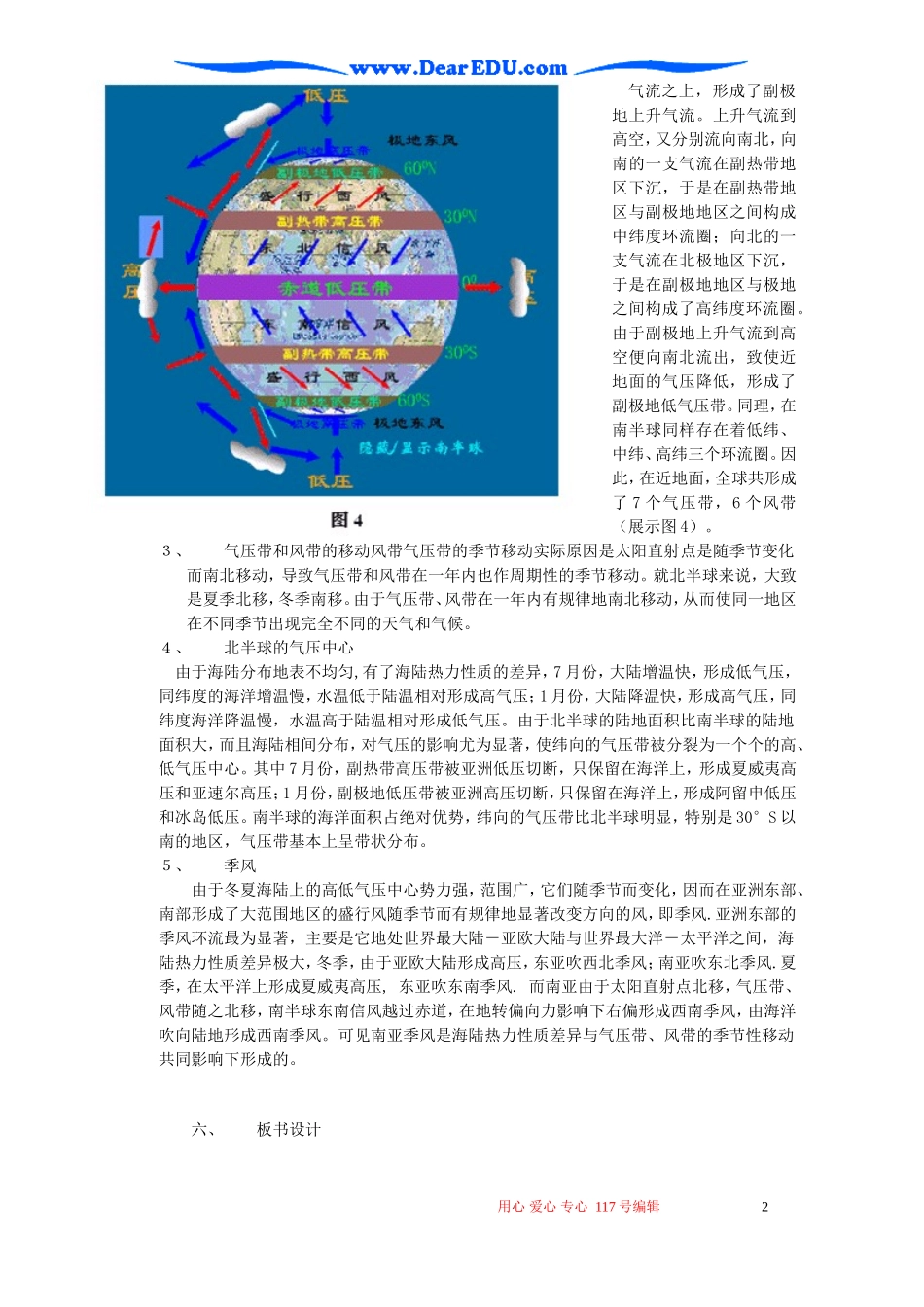

高一地理第二节气压带和风带教案一、教学目标1、通过学习使学生了解三圈环流的形成;理解气压带、风带的形成,了解其分布规律;2、理解海陆分布形成北半球气压中心;3.东亚和南亚季风的形成;二、教学重点1、理解气压带和风带的形成及分布规律;2、理解海陆分布形成的北半球气压中心;3、理解季风的形成、特点及其影响的范围。三、教学难点1、气压带和风带的形成2、北半球气压中心的形成3、西南季风的形成四、教学设计1、假设条件:地表是均匀的、地球静止不动、太阳直射赤道。赤道、两极受热不均形成热力环流——单圈闭合环流2、否定其中条件之一:地球静止不动;而是不停自转——三圈环流,气压带风带的移动,地球不停公转——气压带风带的移动3、否定其中条件之一:地表均一;形成气压中心五、教学过程大气运动是有规律的,全球性的有规律的大气运动,就是大气环流。大气环流使高低纬度之间,海陆之间的热量和水汽得到交换,调整了全球的水热分布,对全球的热量平衡和水量平衡有重要作用。在大气的运动过程中会形成风带和气压带,而风带和气压带是对各地天气变化和气候形成的重要因素.1、单圈环流的形成过程在不考虑地球自转、公转、海陆差异、地形高低起伏等因素的情况下,赤道与极地之间的单圈环流是怎样形成的?赤道与极地处的对流层厚度是否一样?为什么?假设地球不自转,地表性质均一,太阳直射赤道。此时,引起大气运动的因素是高低纬度之间的受热不均。因而在终年炎热的赤道地区,大气受热膨胀上升;在终年严寒的两极地区,大气冷却收缩下沉。这样,在高空,赤道形成高气压,气压梯度力的方向指向极地,大气由赤道上空流向两极上空。在近地面,赤道形成低气压,两极形成高气压,气压梯度力的方向指向赤道,大气由两极流回赤道。因此,在同一半球,赤道和极地之间形成了单圈闭合环流。2、三圈环流的形成过程由于地球的自转,假设地表性质均一,太阳直射赤道,则引起大气运动的因素是高低纬之间的受热不均和地转偏向力。从北半球来看,赤道地区上升的暖空气,在气压梯度力作用下,由赤道上空向北流向北极上空(南风),受地转偏向力影响,由南风逐渐右偏成西南风,到30°N附近上空时偏转成了西风,来自赤道上空的气流,不能再继续北流,而是变成自西向东运动。由于赤道上空的空气源源不断地流过来,在30°N附近上空堆积,产生下沉气流,致使近地面气压升高,形成副热带高气压带。近地面,在气压梯度力作用下,大气由副热带高气压带向南北流出。向南的一支流向赤道低压,在地转偏向力影响下,由北风逐渐右偏成东北风,称为东北信风,东北信风与南半球的东南信风在赤道附近辐合上升,在赤道与副热带地区之间便形成了低纬环流圈。在近地面,从副热带高气压向北流的一支气流,在地转偏向力的作用下逐渐右偏成西南风即盛行西风。从极地高气压带向南流的气流(北风),在地转偏向力影响下逐渐向右偏形成东北风,即极地东风。较暖的盛行西风与寒冷的极地东风在60°N附近相遇,形成锋面(极锋)。暖而轻的气流爬升到冷而重的用心爱心专心117号编辑1气流之上,形成了副极地上升气流。上升气流到高空,又分别流向南北,向南的一支气流在副热带地区下沉,于是在副热带地区与副极地地区之间构成中纬度环流圈;向北的一支气流在北极地区下沉,于是在副极地地区与极地之间构成了高纬度环流圈。由于副极地上升气流到高空便向南北流出,致使近地面的气压降低,形成了副极地低气压带。同理,在南半球同样存在着低纬、中纬、高纬三个环流圈。因此,在近地面,全球共形成了7个气压带,6个风带(展示图4)。3、气压带和风带的移动风带气压带的季节移动实际原因是太阳直射点是随季节变化而南北移动,导致气压带和风带在一年内也作周期性的季节移动。就北半球来说,大致是夏季北移,冬季南移。由于气压带、风带在一年内有规律地南北移动,从而使同一地区在不同季节出现完全不同的天气和气候。4、北半球的气压中心由于海陆分布地表不均匀,有了海陆热力性质的差异,7月份,大陆增温快,形成低气压,同纬度的海洋增温慢,水温低于陆温相对形成高气压;1月份,大陆降温快,形成高气压,...