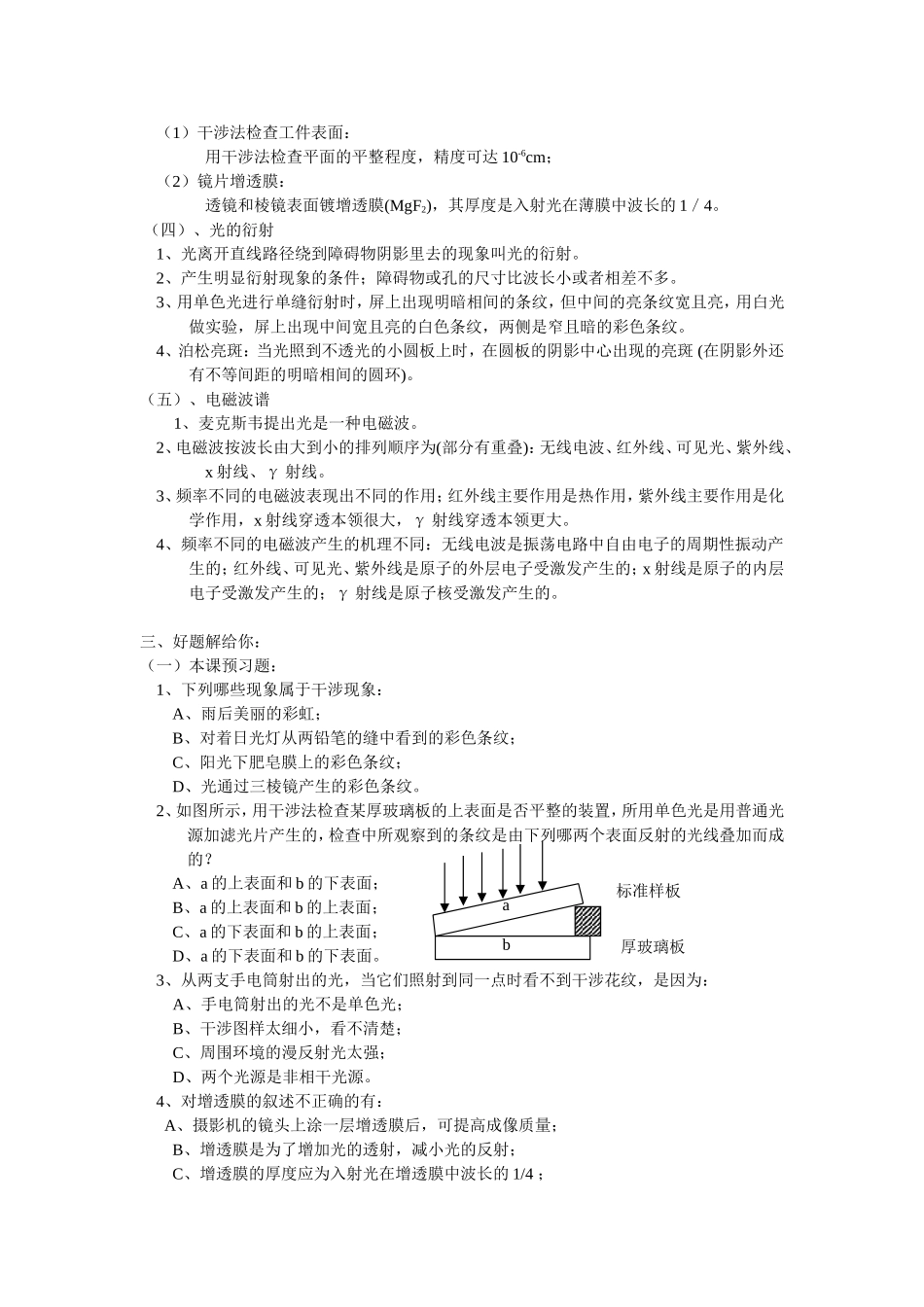

第14单元:光的干涉、光的衍射一、黄金知识点:1、光的波动说、粒子说;2、光的干涉;3、光的衍射;二、要点大揭密:(一)、历史上光的波动学说和光的粒子学说:1、17世纪同时出现了两种学说---牛顿的微粒说和惠更斯的波动说;2、两种学说对光的现象的解释各有成功和不足之处;3、19世纪从实验中观察到了光的干涉、衍射现象,证明了光具有波动性;4、19世纪末发现了光电效应,证明了光具有粒子性。所以光既具有波动性又具有粒子性。(二)、光的干涉1、产生稳定干涉的条件:①两个光源发出的光频率相同,②两个光源发出的光在空间叠加。2、双缝干涉:由同一光源发出的光经双缝后形成两束振动情况总是相同的相干光波。屏上某点到双缝的路程差是波长整数倍处出现亮纹,是半波长的奇数倍处出现暗纹,条纹间距与单色光波长成正比。杨氏实验:(1)、实验装置:用单色光源;双孔屏上的两个小孔离的很近,到前一小孔的距离相等,所以两小孔处光振动不但频率相等,而且总是同相的。(2)实验结果:在屏上出现明暗相间的干涉条纹。若用白光做该实验则屏上出现彩色的干涉条纹。双缝干涉实验:与前面杨氏实验原理相同,只是将双孔改为平行的双缝,双缝距离很近,大约0.1毫米左右。在单孔处是一线光源(可以通过光源照射滤光玻璃后经狭缝产生),使双缝与光源平行,即可在屏上得到比小孔实验更明亮的干涉条纹。分析双缝干涉示意图根据实验得:(1)当屏上某点到双缝S1S2的路程差是光波波长的整数倍时,在这些地方出现亮纹(2)当屏上某点到双缝S1S2的路程差是光波半波长的奇数倍时,在这些地方出暗纹(3)干涉条纹是等间距的;(4)同样条件的双缝实验,用红光和紫光得到的相邻暗条纹间的宽度不等。下面我们通过计算来分析其原因:O是S1S2的中垂线与屏的交点d是S1S2距离l是缝与屏的距离x是P点到O点的距离r1r2是屏上某点P到S1S2的距离条件:l≥d,且l≥x设SS到P点的路程差为﹠,则﹠=r2-r1从图上可以看出:r22=l2+(x+d/2)2………………①r12=l2+(x-d/2)2………………②①-②得:﹠=dx/l当﹠等于光波波长的整数倍时,两列波在P点同相,出现明条纹.k·λ=d/l·xk=0、1、2、…x=k·l/d·λ当﹠等于半波长的奇数倍时,两列波在P点反相,出现暗条纹.(2K+1)·λ/2=d/l·xk=0、1、2……x=(2k+1)·l/d·λ/2则相邻明暗相间条纹间的距离是△X=l/d·λa、同一实验中,任意两个相邻的亮纹间的距离是相等的b、△X与l、d、λ三因素有关,当l、d相同条件下,△X与λ成正比,所以红光和紫光分别做实验得到的条纹间隔是不同的,经光波长比紫光波长长,因而红光干涉条纹比紫光宽。c、波长与频率乘积等于波速而光在真空中的波速是相同的。故不同波长的色光它们的频率不同。P203各种色光的波长和频率表。(三)、薄膜干涉:利用薄膜前后表面的反射光得到相干光波。1、肥皂液薄膜干涉实验(1)实验做法:肥皂薄膜必须竖直立放,并把液膜当成镜面从前面看火焰的反射后的虚像。(2)由学生两人一组做实验,注意观察火焰反射虚像中近似水平的明暗相间的条纹。(3)分析明暗相间条纹的来源。……虚线代表前表面反射——实线代表后表面反射竖直放置的肥皂液薄膜由于重力作用而形成楔形薄膜。图中所画的波都是反射波,是从楔形薄膜前表面和后表面分别反射的两列波叠加,这两列波是同一光源发出的,所以是相干波,由于同一水平线上的薄膜厚度近似相同,所以干涉后能产生水平的明暗条纹。若用白光照射,则在薄膜某一厚度的地方某一波长的光反射后增强,而另一些波长的光反射后弱,这样薄膜的像上就出现彩色条纹。在水面的油膜上常常看到彩色花纹就是由于油膜的各部分的厚度不均匀,从油膜的上表面和下表面分别反射的光发生干涉而形成的。2、薄膜干涉技术的应用。(1)干涉法检查工件表面:用干涉法检查平面的平整程度,精度可达10-6cm;(2)镜片增透膜:透镜和棱镜表面镀增透膜(MgF2),其厚度是入射光在薄膜中波长的1/4。(四)、光的衍射1、光离开直线路径绕到障碍物阴影里去的现象叫光的衍射。2、产生明显衍射现象的条件;障碍物或孔的尺寸比波长小或者相差不多。3、用单色光进行单缝衍射时,屏上出现明暗相间的条纹,但...