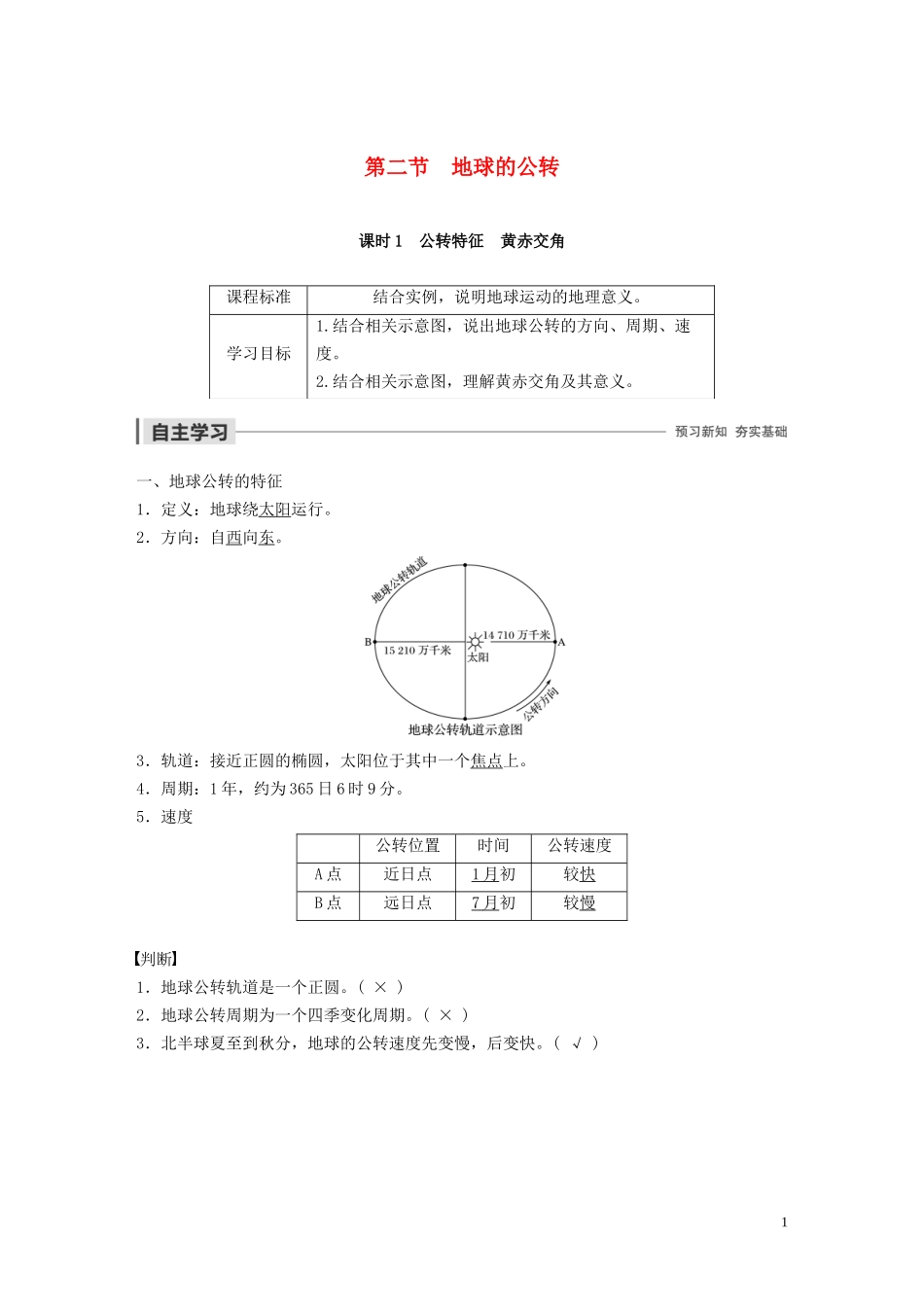

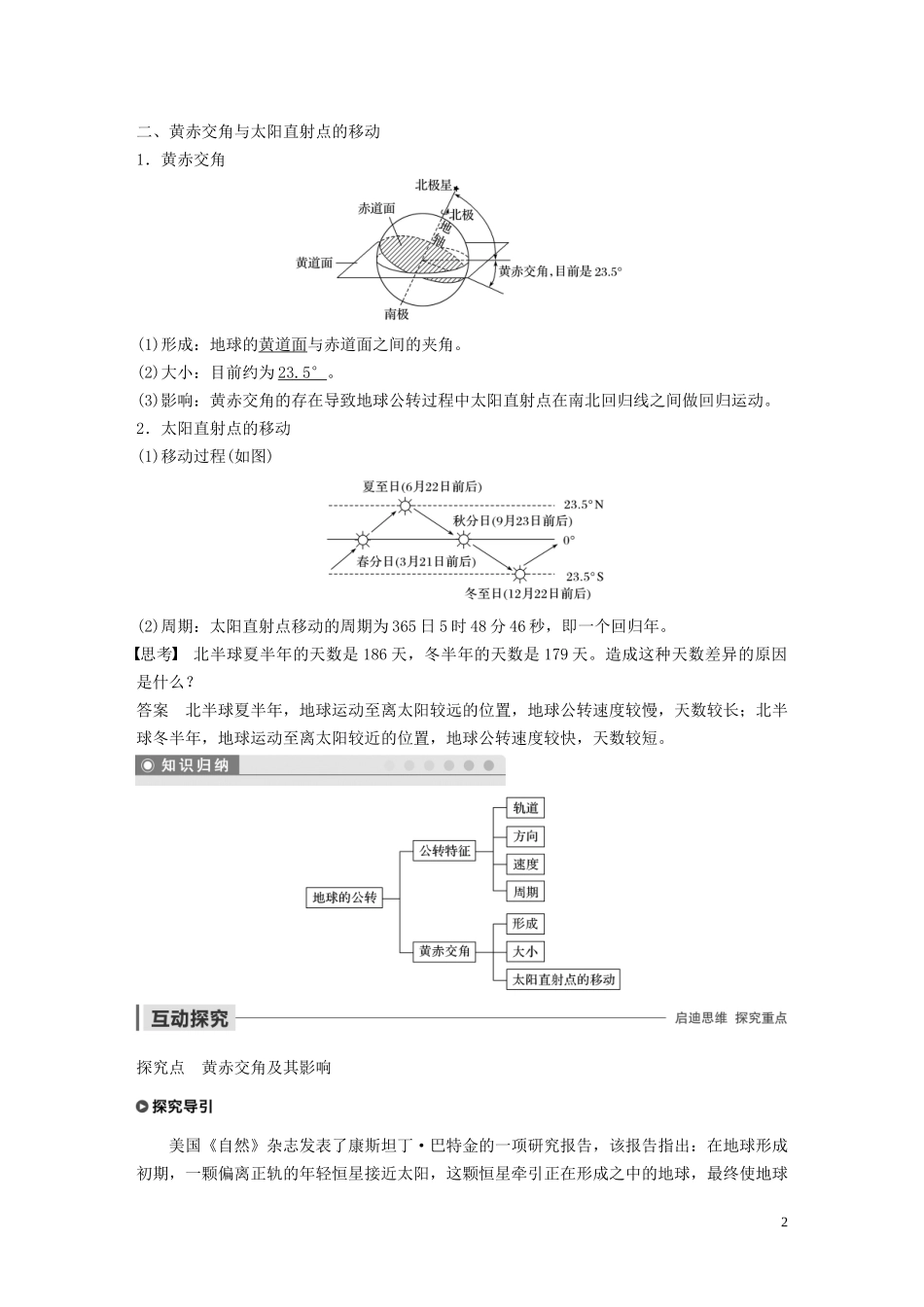

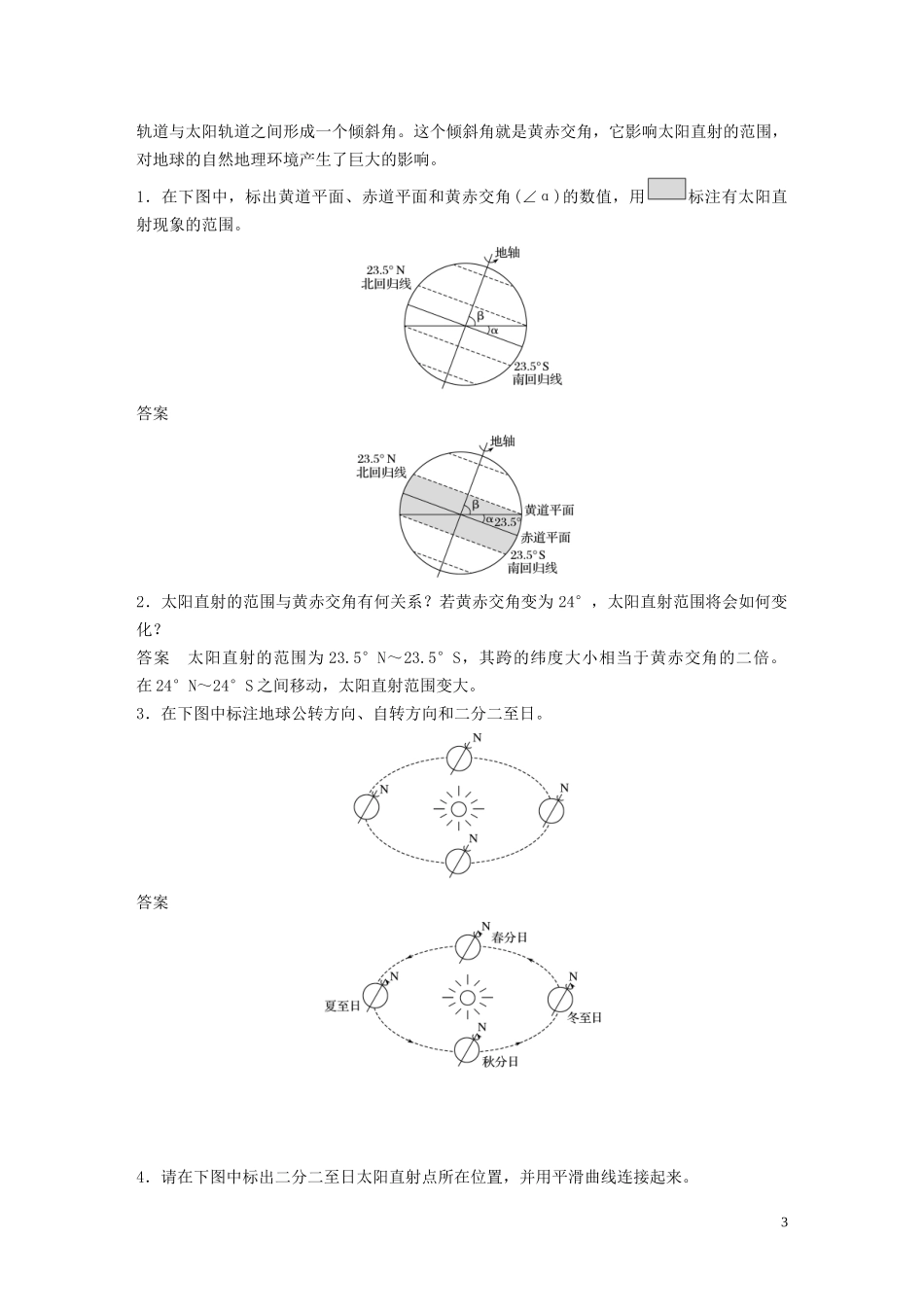

第二节地球的公转课时1公转特征黄赤交角课程标准结合实例,说明地球运动的地理意义。学习目标1.结合相关示意图,说出地球公转的方向、周期、速度。2.结合相关示意图,理解黄赤交角及其意义。一、地球公转的特征1.定义:地球绕太阳运行。2.方向:自西向东。3.轨道:接近正圆的椭圆,太阳位于其中一个焦点上。4.周期:1年,约为365日6时9分。5.速度公转位置时间公转速度A点近日点1月初较快B点远日点7月初较慢判断1.地球公转轨道是一个正圆。(×)2.地球公转周期为一个四季变化周期。(×)3.北半球夏至到秋分,地球的公转速度先变慢,后变快。(√)1二、黄赤交角与太阳直射点的移动1.黄赤交角(1)形成:地球的黄道面与赤道面之间的夹角。(2)大小:目前约为23.5°。(3)影响:黄赤交角的存在导致地球公转过程中太阳直射点在南北回归线之间做回归运动。2.太阳直射点的移动(1)移动过程(如图)(2)周期:太阳直射点移动的周期为365日5时48分46秒,即一个回归年。思考北半球夏半年的天数是186天,冬半年的天数是179天。造成这种天数差异的原因是什么?答案北半球夏半年,地球运动至离太阳较远的位置,地球公转速度较慢,天数较长;北半球冬半年,地球运动至离太阳较近的位置,地球公转速度较快,天数较短。探究点黄赤交角及其影响美国《自然》杂志发表了康斯坦丁·巴特金的一项研究报告,该报告指出:在地球形成初期,一颗偏离正轨的年轻恒星接近太阳,这颗恒星牵引正在形成之中的地球,最终使地球2轨道与太阳轨道之间形成一个倾斜角。这个倾斜角就是黄赤交角,它影响太阳直射的范围,对地球的自然地理环境产生了巨大的影响。1.在下图中,标出黄道平面、赤道平面和黄赤交角(∠α)的数值,用标注有太阳直射现象的范围。答案2.太阳直射的范围与黄赤交角有何关系?若黄赤交角变为24°,太阳直射范围将会如何变化?答案太阳直射的范围为23.5°N~23.5°S,其跨的纬度大小相当于黄赤交角的二倍。在24°N~24°S之间移动,太阳直射范围变大。3.在下图中标注地球公转方向、自转方向和二分二至日。答案4.请在下图中标出二分二至日太阳直射点所在位置,并用平滑曲线连接起来。3答案1.黄赤交角的“一轴两面三角度”一轴地轴地球自转轴,与赤道平面垂直两面黄道平面地球公转的轨道平面,与赤道平面相交赤道平面地球自转的平面,与地轴垂直三角度黄赤交角黄道平面与赤道平面的夹角,目前为23.5°地轴与黄道平面夹角与黄赤交角互余,为66.5°地轴与赤道平面夹角90°2.黄赤交角变化带来的具体影响影响的方面黄赤交角变大(小)太阳直射范围扩大(缩小)极昼和极夜现象范围扩大(缩小)五带的范围热带和寒带的范围扩大(缩小),温带的范围缩小(扩大)3.太阳直射点南北移动的规律日期太阳直射点位置及移动方向春分日3月21日前后直射赤道,直射点向北移动夏至日6月22日前后直射北回归线,开始向南移动秋分日9月23日前后直射赤道,直射点向南移动冬至日12月22日前后直射南回归线,开始向北移动公转轨道上二分二至日的判断4(1)日地距离法如下图,A点日地距离较近,时间为1月初,应为冬至日稍后,B点日地距离较远,时间为7月初,应为夏至日稍后,再结合地球的公转方向判断C为春分日稍后,D为秋分日稍后。(2)地轴倾向法(连线法)①连接日心和地心,将该线作为太阳光线。②该线与地球表面的交点为太阳直射点(因为太阳光线与该点的地球表面垂直)。③观察该点所在的南北半球位置:若在北半球则为北半球夏至日(太阳直射北回归线);若在南半球则为北半球冬至日(太阳直射南回归线)。(3)垂线法(晨昏线法)①过地心(图中圆心)作太阳光线的垂线;该线为晨昏线(晨昏线与太阳光线始终垂直,且其所在平面通过地心)。②观察南北极的极昼极夜状况,若北极圈内出现极昼、南极圈内出现极夜,则为北半球夏至日,反之为北半球冬至日。(2019·大庆高一检测)读“黄赤交角示意图”,回答1~2题。1.图中序号表示黄赤交角的是()A.①B.②C.③D.④2.假如黄赤交角变为15°,则()A.热带范围扩大B.温带范围不变C.北极圈纬度为75°ND.南回归线南移答案1.A2.C5解析第1题,黄赤交角是赤道平面和黄道平面之间的夹角,③是黄道平面,④是赤...