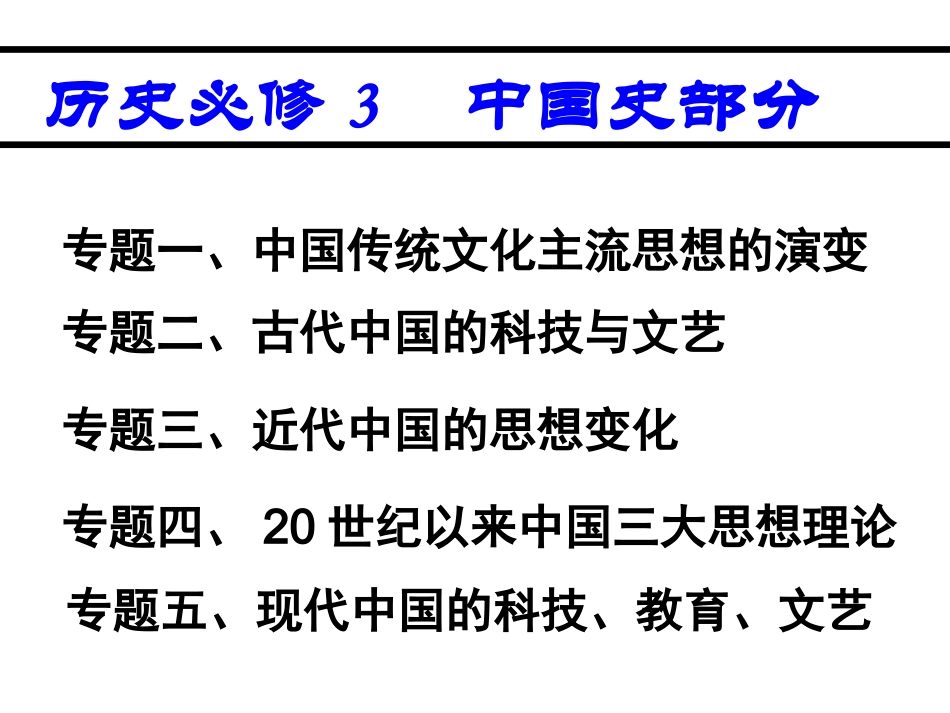

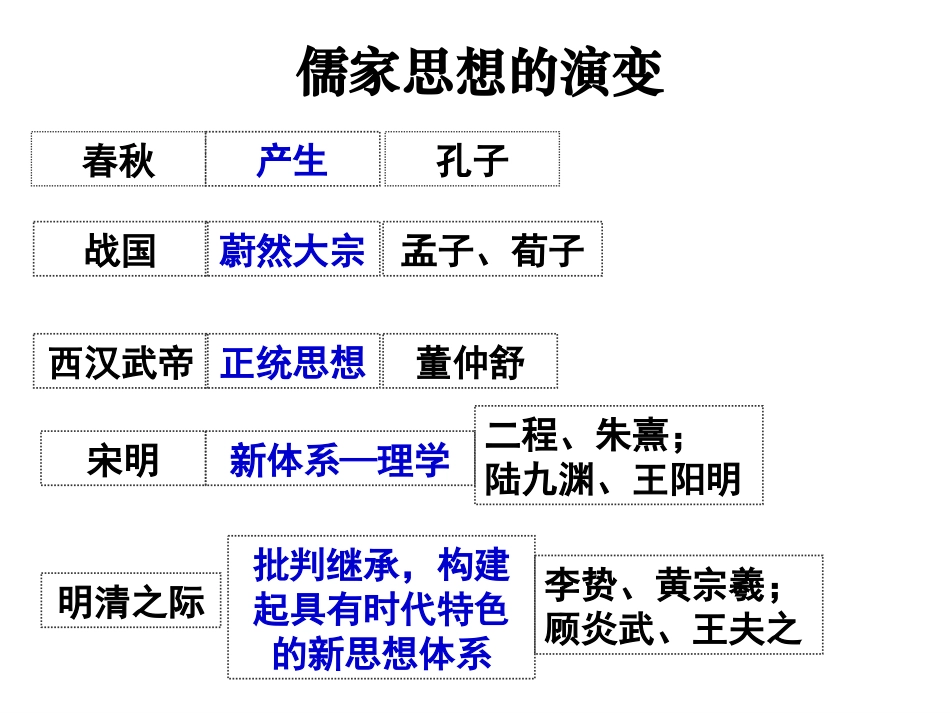

专题一、中国传统文化主流思想的演变历史必修3中国史部分专题二、古代中国的科技与文艺专题三、近代中国的思想变化专题四、20世纪以来中国三大思想理论专题五、现代中国的科技、教育、文艺专题一:主流思想的演变产生蔚然大宗儒家思想的演变春秋正统思想西汉武帝战国宋明明清之际新体系—理学批判继承,构建起具有时代特色的新思想体系孔子孟子、荀子董仲舒二程、朱熹;陆九渊、王阳明李贽、黄宗羲;顾炎武、王夫之一、百家争鸣和儒家思想的产生1、开辟原因经济、社会根源,商业危机2、了解开辟新航路的史实——P24图3、理解新航路开辟与世界市场形成的关系——“本课要旨”第二点1.背景:“百家争鸣”局面的形成(1)什么是“百家争鸣”?(2)“百家争鸣”出现的社会原因有哪些?(3)“百家争鸣”的形成有何历史意义?①是中国历史上第一次思想解放运动;②奠定了中国传统文化体系的基础。古代中国文化(经济、政治、阶级关系、思想文化)练习1.下列关于“百家争鸣”的说法,正确的是A.春秋战国时期出现的一百多个思想流派B.各派为了自己的观点不顾事实竭力诋毁对手C.对后来社会的发展,产生了巨大的阻碍作用D.各学派既互相诘难、批驳,又彼此吸收、融合一、百家争鸣和儒家思想的产生2.形成过程时间历程代表人物思想主张春秋战国产生孔子(至圣)“仁”(核心)“为政以德”蔚然大宗孟子(亚圣)“仁政”“民贵君轻”“性本善”荀子“仁义”和“王道”“君舟民水”“性恶论”古代中国文化2.全世界75位诺贝尔奖获得者于1988年在巴黎聚会,讨论新世纪世界的前途,他们竟然得出一致的结论,认为2l世纪,人类如果要过和平幸福的生活,就应该回到2540年前中国的孔子那里去寻找智慧。他们从孔子那里去寻找的“智慧”是A.“非攻”、“尚贤”B.“制天命而用之”C.“己所不欲,勿施于人”D.“以法为本”3.“仁”的思想在先秦时期的进步意义在于A.满足新兴地主阶级的政治需要B.抑制统治者的暴政C.成为各国变法的理论依据D.奠定“非攻”主张的思想基础练习1.背景(1)鼎盛时期的社会问题——需要加强中央集权(2)董仲舒的“新儒学思想”著作:《春秋繁露》特点:糅合了__、__的思想主张:二、儒学成为正统思想(汉代)①提出“”和“罢黜百家,独尊儒术”②宣扬“”、“天人合一”和“天人感应”③进一步发挥儒家的仁政思想④提出“三纲五常”的伦理道德(3)董仲舒的“新儒学思想”——加强中央集权的需要——加强君权的需要——缓和阶级矛盾的需要——稳定统治秩序的需要2.汉武帝的尊、倡儒措施初步建立地方教育系统(1)思想:全面肯定新儒学思想(2)政治:起用文学儒者参政(3)教育:大力推行儒学教育定“五经”,兴办太学——儒家思想成为正统思想,逐渐成为中国传统文化的主流思想。历史必修3中国史部分——第五单元专题三:近代中国的思想解放潮流一个主题三个阶段一个方向寻求救国强国之道向西方学习器物制度思想文化开眼看世界、洋务运动戊戌变法、辛亥革命五四运动、马克思主义传播近代中国的思想解放潮流派别思想主张实践活动地主阶级“师夷长技以制夷”开始放眼世界地主阶级洋务派“中学为体西学为用”“师夷长技以自强”19世纪60-90年代,洋务运动资产阶级维新派变法改良、实行君主立宪1898年,戊戌变法资产阶级革命派三民主义辛亥革命、推翻君主专制无产阶级中共马克思主义领导新民主主义革命取得胜利演变过程一、从“师夷长技”到维新变法1、开端(1)人物:(2)主张:(3)活动:林则徐、魏源介绍西方《海国图志》——魏源“师夷长技以制夷”一、从“师夷长技”到维新变法2、洋务运动(1)人物:(2)主张及内涵:(3)活动及目的:地方阶级洋务派洋务运动;挽救清朝封建统治“师夷长技以自强”“中体西用”一、从“师夷长技”到维新变法2、维新变法(1)背景:及人物:(2)主张:(3)实践:民族资本主义的产生和发展资产阶级维新派1898年、戊戌变法反对封建专制、主张君主立宪、兴民权、提倡新学(4)在近代中国社会发展中起的作用:二、新文化运动与马克思主义的传播1、概况:(1)背景:(2)阵地:《新青年》1915年(3)人物:①辛亥革命后,民主思想传播;②袁世凯复古...