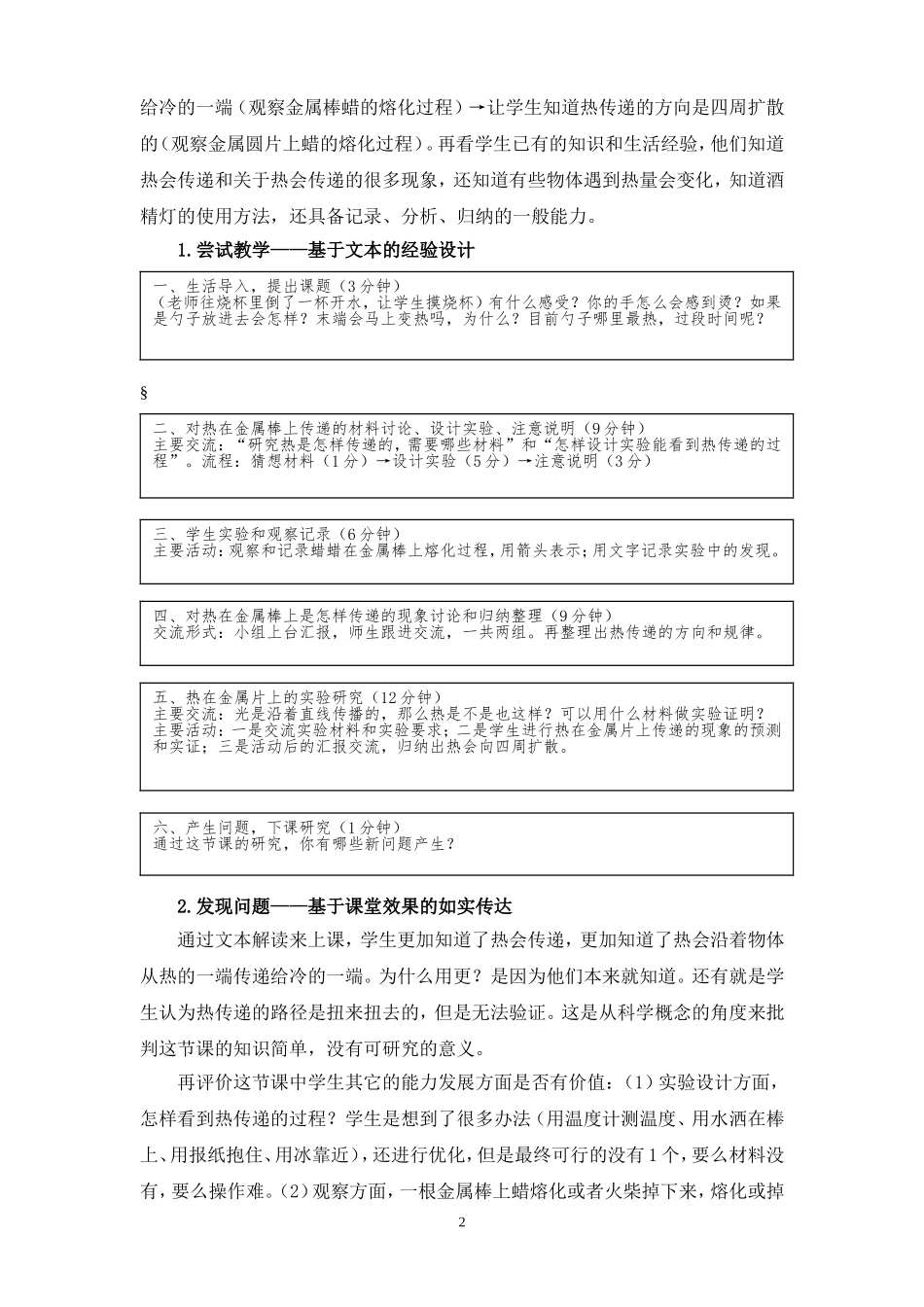

1从研究教材到研究学生的转换——以《热是怎样传递的》例谈生本理念下探究活动的转型和改进瓯海区实验小学教育集团南瓯校区林彩仑【摘要】设计一节课,我们的备课经验往往来自于文本解读和学生已有经验的一般性了解,并整合已有的一些教学方式,再开展课堂教学,即以教材研究为主的备课方式。这种备课方式,往往基于教材的文本解读而做出的感性经验思考是一种经验式备课,也是一种吃老本的备课。当真正作用在活生生的课堂上实现学生发展时,发现两者之间还是有很大距离。本文尝试以《热是怎样传递的》一课的研究,来思考研究教材转向研究学生的过程方法,以探究活动的转型和改进为关注点,进行经验提炼。【关键词】研究教材研究学生探究内容转型改进设计一节课,我们的备课经验往往来自于文本解读和学生已有经验的一般性了解,并整合已有的一些教学方式,再开展课堂教学,即以教材研究为主的备课方式。这种备课方式,往往基于教材的文本解读而做出的感性经验思考,是一种经验式备课,也是一种吃老本的备课。但这种主要凭借文本研究和对学情的主观经验评估为基础的设计,往往会在实践课堂中暴露出一些考虑不周的问题,或者是颠覆性的改变,最终走向孩子(变量)适应的设计区域,变成以研究学生为主的再设计过程。本文以《热是怎样传递的》阐述从教材研究开始是如何走向以学生为本的生本研究的。一、基于文本解读的探究活动《热是怎样传递的》是教科版五年级下册“热”单元第六课时内容,着眼整个单元,第六课是转折点,承上的概念是热会传递和热会使物质发生变化,承下的概念是不同的物体导热本领不同。本节课想传达给学生的意思包括:热会传递、热传递有方向和热传递的过程是可以看到的。本节课想传达给上课老师的设计路径:让学生知道热会传递(金属棒进入热水前与后的触摸体验)→让学生知道热传递的方向是从热的一端传递2给冷的一端(观察金属棒蜡的熔化过程)→让学生知道热传递的方向是四周扩散的(观察金属圆片上蜡的熔化过程)。再看学生已有的知识和生活经验,他们知道热会传递和关于热会传递的很多现象,还知道有些物体遇到热量会变化,知道酒精灯的使用方法,还具备记录、分析、归纳的一般能力。1.尝试教学——基于文本的经验设计一、生活导入,提出课题(3分钟)(老师往烧杯里倒了一杯开水,让学生摸烧杯)有什么感受?你的手怎么会感到烫?如果是勺子放进去会怎样?末端会马上变热吗,为什么?目前勺子哪里最热,过段时间呢?§二、对热在金属棒上传递的材料讨论、设计实验、注意说明(9分钟)主要交流:“研究热是怎样传递的,需要哪些材料”和“怎样设计实验能看到热传递的过程”。流程:猜想材料(1分)→设计实验(5分)→注意说明(3分)三、学生实验和观察记录(6分钟)主要活动:观察和记录蜡蜡在金属棒上熔化过程,用箭头表示;用文字记录实验中的发现。四、对热在金属棒上是怎样传递的现象讨论和归纳整理(9分钟)交流形式:小组上台汇报,师生跟进交流,一共两组。再整理出热传递的方向和规律。五、热在金属片上的实验研究(12分钟)主要交流:光是沿着直线传播的,那么热是不是也这样?可以用什么材料做实验证明?主要活动:一是交流实验材料和实验要求;二是学生进行热在金属片上传递的现象的预测和实证;三是活动后的汇报交流,归纳出热会向四周扩散。六、产生问题,下课研究(1分钟)通过这节课的研究,你有哪些新问题产生?2.发现问题——基于课堂效果的如实传达通过文本解读来上课,学生更加知道了热会传递,更加知道了热会沿着物体从热的一端传递给冷的一端。为什么用更?是因为他们本来就知道。还有就是学生认为热传递的路径是扭来扭去的,但是无法验证。这是从科学概念的角度来批判这节课的知识简单,没有可研究的意义。再评价这节课中学生其它的能力发展方面是否有价值:(1)实验设计方面,怎样看到热传递的过程?学生是想到了很多办法(用温度计测温度、用水洒在棒上、用报纸抱住、用冰靠近),还进行优化,但是最终可行的没有1个,要么材料没有,要么操作难。(2)观察方面,一根金属棒上蜡熔化或者火柴掉下来,熔化或掉3下来的速度变慢,还有...