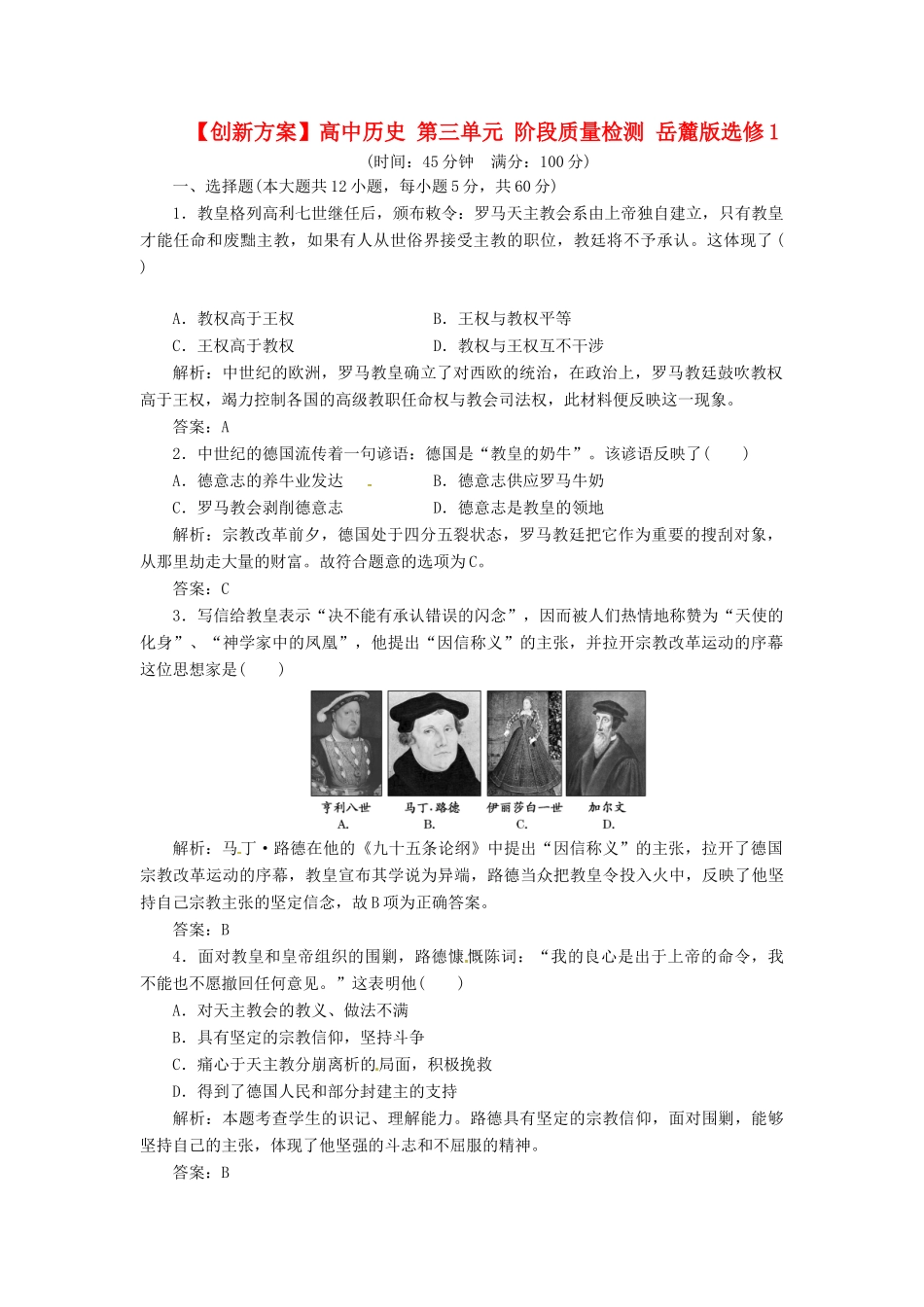

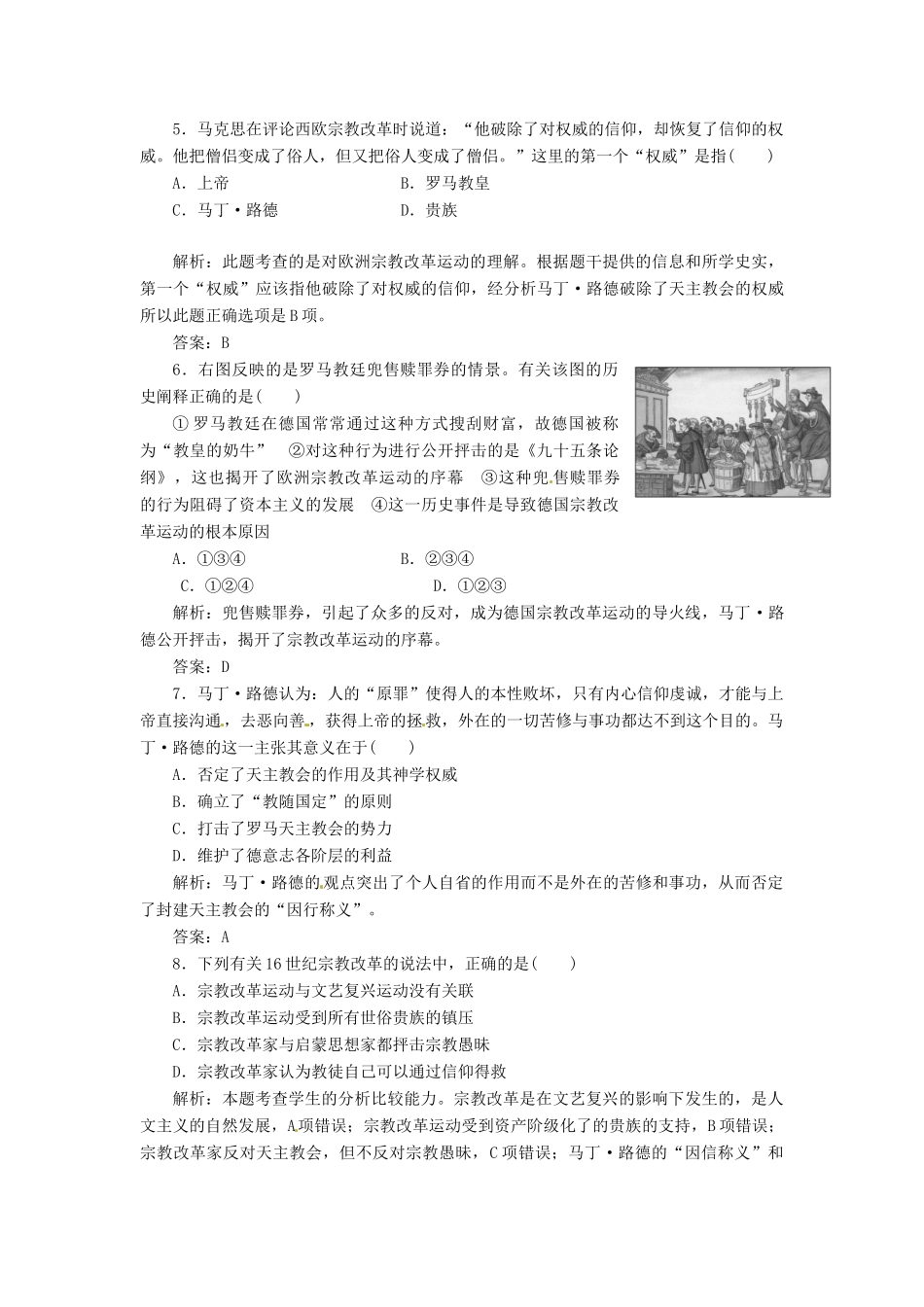

【创新方案】高中历史第三单元阶段质量检测岳麓版选修1(时间:45分钟满分:100分)一、选择题(本大题共12小题,每小题5分,共60分)1.教皇格列高利七世继任后,颁布敕令:罗马天主教会系由上帝独自建立,只有教皇才能任命和废黜主教,如果有人从世俗界接受主教的职位,教廷将不予承认。这体现了()A.教权高于王权B.王权与教权平等C.王权高于教权D.教权与王权互不干涉解析:中世纪的欧洲,罗马教皇确立了对西欧的统治,在政治上,罗马教廷鼓吹教权高于王权,竭力控制各国的高级教职任命权与教会司法权,此材料便反映这一现象。答案:A2.中世纪的德国流传着一句谚语:德国是“教皇的奶牛”。该谚语反映了()A.德意志的养牛业发达B.德意志供应罗马牛奶C.罗马教会剥削德意志D.德意志是教皇的领地解析:宗教改革前夕,德国处于四分五裂状态,罗马教廷把它作为重要的搜刮对象,从那里劫走大量的财富。故符合题意的选项为C。答案:C3.写信给教皇表示“决不能有承认错误的闪念”,因而被人们热情地称赞为“天使的化身”、“神学家中的凤凰”,他提出“因信称义”的主张,并拉开宗教改革运动的序幕这位思想家是()解析:马丁·路德在他的《九十五条论纲》中提出“因信称义”的主张,拉开了德国宗教改革运动的序幕,教皇宣布其学说为异端,路德当众把教皇令投入火中,反映了他坚持自己宗教主张的坚定信念,故B项为正确答案。答案:B4.面对教皇和皇帝组织的围剿,路德慷慨陈词:“我的良心是出于上帝的命令,我不能也不愿撤回任何意见。”这表明他()A.对天主教会的教义、做法不满B.具有坚定的宗教信仰,坚持斗争C.痛心于天主教分崩离析的局面,积极挽救D.得到了德国人民和部分封建主的支持解析:本题考查学生的识记、理解能力。路德具有坚定的宗教信仰,面对围剿,能够坚持自己的主张,体现了他坚强的斗志和不屈服的精神。答案:B5.马克思在评论西欧宗教改革时说道:“他破除了对权威的信仰,却恢复了信仰的权威。他把僧侣变成了俗人,但又把俗人变成了僧侣。”这里的第一个“权威”是指()A.上帝B.罗马教皇C.马丁·路德D.贵族解析:此题考查的是对欧洲宗教改革运动的理解。根据题干提供的信息和所学史实,第一个“权威”应该指他破除了对权威的信仰,经分析马丁·路德破除了天主教会的权威所以此题正确选项是B项。答案:B6.右图反映的是罗马教廷兜售赎罪券的情景。有关该图的历史阐释正确的是()①罗马教廷在德国常常通过这种方式搜刮财富,故德国被称为“教皇的奶牛”②对这种行为进行公开抨击的是《九十五条论纲》,这也揭开了欧洲宗教改革运动的序幕③这种兜售赎罪券的行为阻碍了资本主义的发展④这一历史事件是导致德国宗教改革运动的根本原因A.①③④B.②③④C.①②④D.①②③解析:兜售赎罪券,引起了众多的反对,成为德国宗教改革运动的导火线,马丁·路德公开抨击,揭开了宗教改革运动的序幕。答案:D7.马丁·路德认为:人的“原罪”使得人的本性败坏,只有内心信仰虔诚,才能与上帝直接沟通,去恶向善,获得上帝的拯救,外在的一切苦修与事功都达不到这个目的。马丁·路德的这一主张其意义在于()A.否定了天主教会的作用及其神学权威B.确立了“教随国定”的原则C.打击了罗马天主教会的势力D.维护了德意志各阶层的利益解析:马丁·路德的观点突出了个人自省的作用而不是外在的苦修和事功,从而否定了封建天主教会的“因行称义”。答案:A8.下列有关16世纪宗教改革的说法中,正确的是()A.宗教改革运动与文艺复兴运动没有关联B.宗教改革运动受到所有世俗贵族的镇压C.宗教改革家与启蒙思想家都抨击宗教愚昧D.宗教改革家认为教徒自己可以通过信仰得救解析:本题考查学生的分析比较能力。宗教改革是在文艺复兴的影响下发生的,是人文主义的自然发展,A项错误;宗教改革运动受到资产阶级化了的贵族的支持,B项错误;宗教改革家反对天主教会,但不反对宗教愚昧,C项错误;马丁·路德的“因信称义”和加尔文的“先定论”都主张人只有依靠信仰才能得救,D项正确。答案:D9.长篇小说《彼得大帝》主要描写彼得一世的业绩及其对俄国的贡献,展现了俄国十七世纪末十...