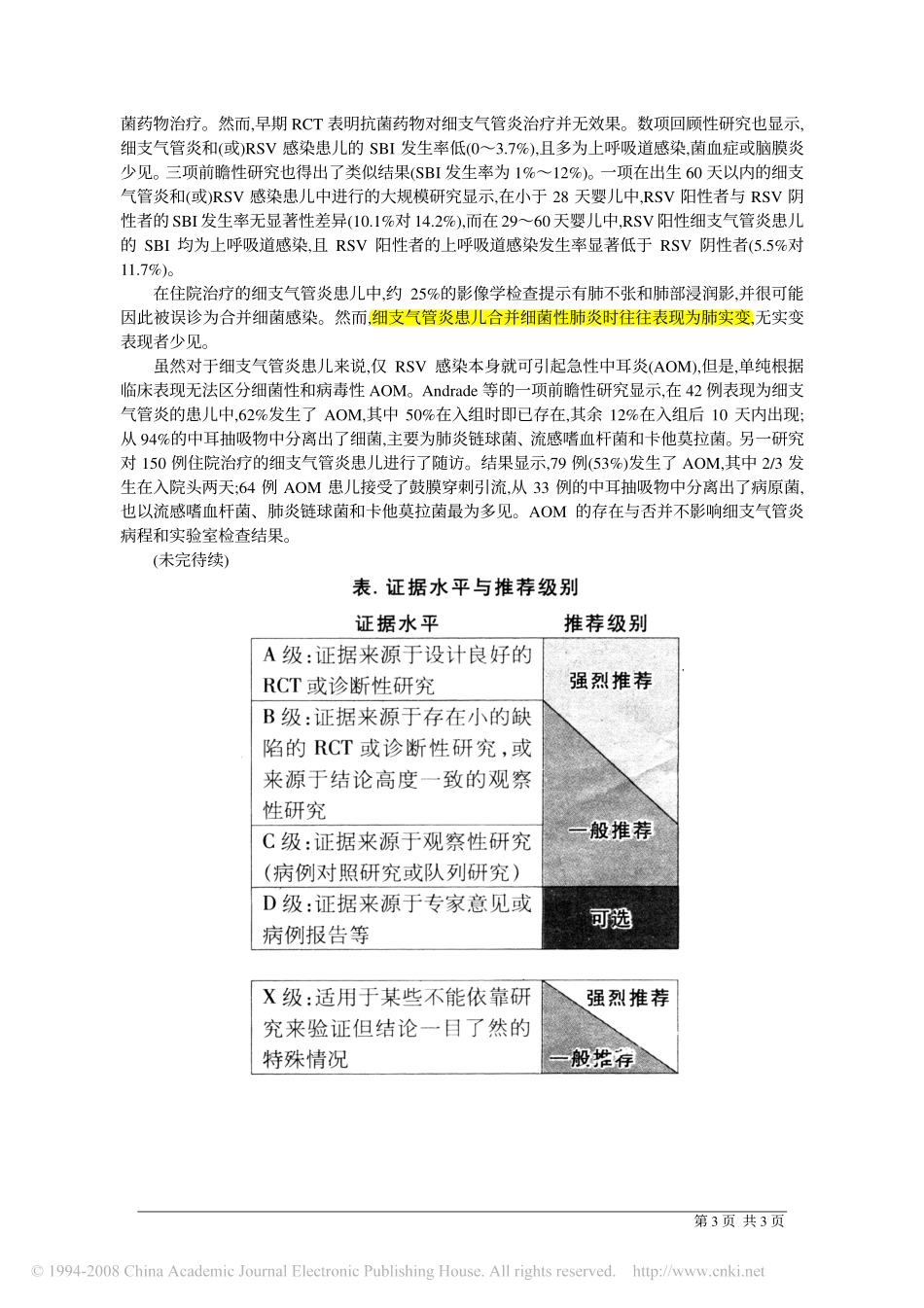

第1页共3页中国医学论坛报/2006年/12月/14日/第025版临床实践美国儿科学会发布细支气管炎诊治指南(一)细支气管炎是婴幼儿最常见的下呼吸道感染。美国儿科学会(AAP)日前联合美国家庭医师学会、美国胸科学会、美国胸科医师学会和欧洲呼吸病学会等共同制定了《细支气管炎诊治指南》,旨在对1个月~2岁婴幼儿细支气管炎的诊断、治疗以及预防的各项措施进行了以循证医学为依据的分级评价和推荐(见表)。指南发表于2006年10月的Pediatrics[2006,118(4):1774]。细支气管炎多由病毒引起,以小气道上皮的急性炎症、水肿及坏死,黏液分泌增加以及支气管痉挛为特征,主要临床表现包括典型鼻炎、呼吸急促、喘息、咳嗽、肺部湿啰音、三凹征和(或)鼻翼扇动。最常见的病原体为呼吸道合胞病毒(RSV),发病季节以每年的12月至次年的3月为主。90%的婴幼儿在2岁以内感染过RSV,其中约40%发展为下呼吸道感染。由于RSV感染后机体不会出现长期或永久的免疫力,因此常常出现重复感染。其他病毒如人类偏肺病毒(hMPV)、流感病毒、腺病毒和副流感病毒也可导致细支气管炎。该指南可供儿科医师、家庭医师、急诊医师、护师以及参与儿童保健工作的医疗助理人员参考。该指南不适用于HIV患儿、器官或骨髓移植术后患儿和先天性免疫缺陷患儿等免疫抑制患儿。除预防部分外,该指南的其他部分也不适应于合并呼吸系统疾病如慢性新生儿肺病(CLD,又名支气管肺发育不良)的患儿和严重先天性心脏病患儿。建议11a:应根据病史及体格检查诊断细支气管炎,并对疾病严重程度进行分级(B级)。1b:在评估及治疗细支气管炎患儿时还应评价有无合并高危因素,如年龄<12周、早产、合并心肺疾病或存在免疫缺陷状态(B级)。对于因咳嗽和(或)喘息症状而就诊的患儿(特别是在冬季),询问病史以及查体的目的就是检出可能患有细支气管炎的患儿并估测病情的严重程度。细支气管炎的临床表现包括鼻炎、呼吸急促、喘息、咳嗽、肺部湿啰因、三凹征和(或)鼻翼扇动。需要注意的是,1岁以内婴幼儿的呼吸频率随月龄增长而变化,足月新生儿平均为50次/分,6个月时平均为40次/分,12个月时降至30次/分。若无呼吸急促,则多提示不存在肺炎或下呼吸道感染。细支气管炎病程多变,且呈动态进展,轻者可表现为短暂性发作,重者则可发展至进行性呼吸衰竭。因此,评价病情的主要因素还应包括呼吸症状对进食、脱水情况的影响,患儿对治疗的反应,患儿家庭照料患儿的能力及能否及时复诊,是否存在早产、心肺疾病、免疫缺陷状态和先前喘息发作病史等。体检对疾病状态的反映也是复杂多变的,需要动态观察。例如,上气道阻塞也会导致呼吸费力,鼻部抽吸和体位也都会影响对患儿呼吸的评价。查体的主要内容包括呼吸频率、呼吸费力的表现如三凹征和听诊发现哮鸣音和啰音等。能够提示临床预后的特异性表现比较少,比较确定的高危因素包括年龄<12周、早产史、合并心肺病或存在免疫缺陷状态。体检与预后的一致性较差。虽然有研究表明,呼吸频率>70次/分提示病情严重,但研究结果并不一致。由于各项研究所用的临床评分系统不一致,因此无法对不同的评分系统进行比较。但总的来说,临床评分的动态变化比单次临床评分提供的信息更为可靠。脉氧监测可发现临床容易忽略的早期缺氧,但与预后的关系还不确定。细支气管炎患儿胸片可出现异常,但其与病情严重程度的关系也不确定,因此临床上不推荐常规行胸片检查。住院患儿若对治疗的反应欠佳,需进一步评估病情严重程度或怀疑其他诊断时,则第2页共3页应行影像学检查。其他临床诊断试验的作用也没有得到证实。细支气管炎患儿出现严重细菌感染的几率较低,因此血常规检查对细支气管炎的诊断和治疗毫无作用。在流行季节进行RSV病毒检测具有很高的预测价值,但是对大多数经临床诊断的患儿的治疗及预后并无影响。建议22a:不推荐常规应用支气管扩张剂(B级)。2b:可谨慎地试验性应用α肾上腺素能或β肾上腺素能类药物;仅在客观评估表明吸入性支气管扩张剂有效时,方可持续应用这类药物(B级)。目前对于支气管扩张剂的应用仍有争议。Kellner等的一项系统评价对8项随机对照研究(RCT,共计394例患儿)进行了分析。结果显示,每4例应用支气管扩张剂的患儿中最多有1例的临床评分可获得短暂改善,但临...