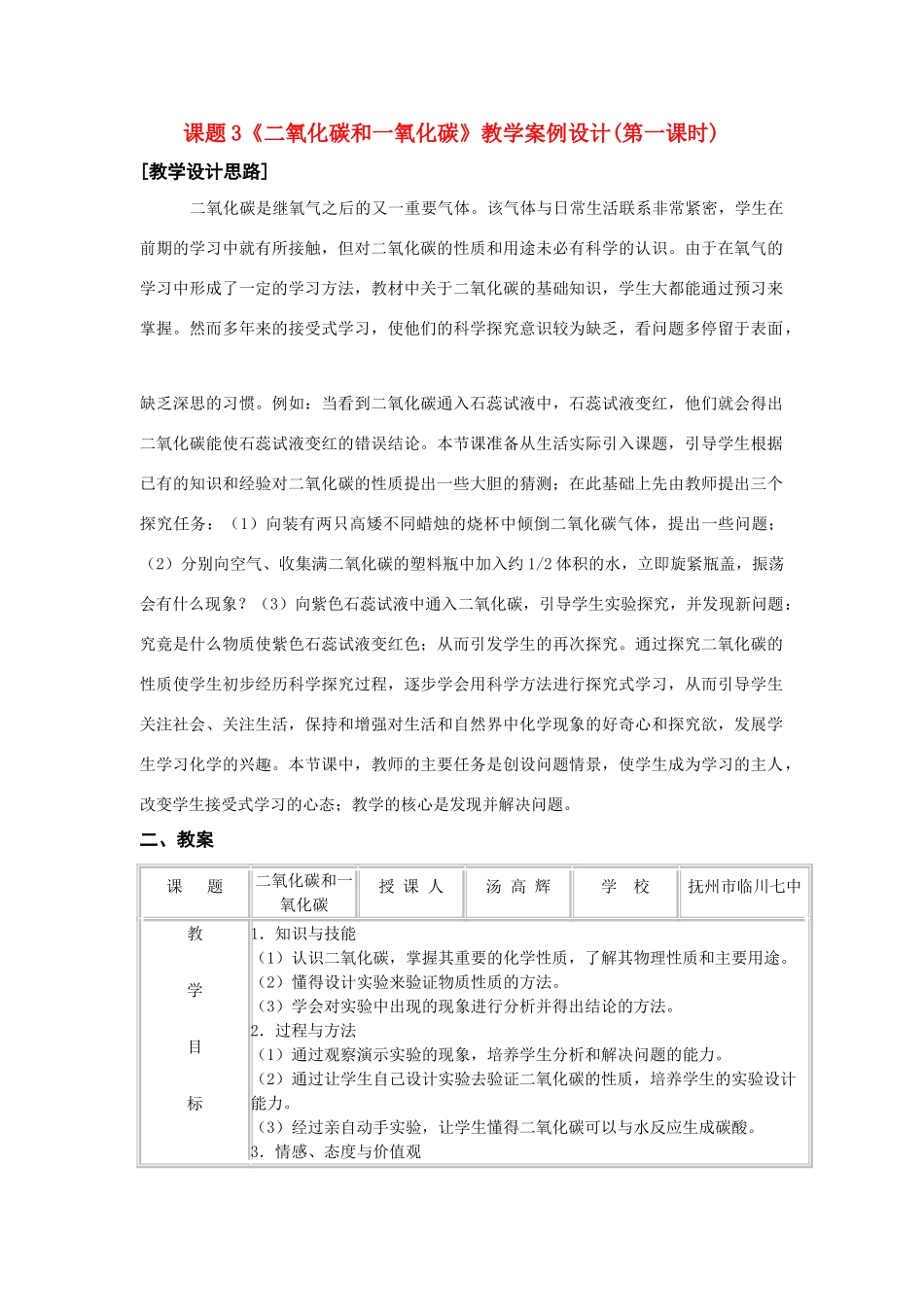

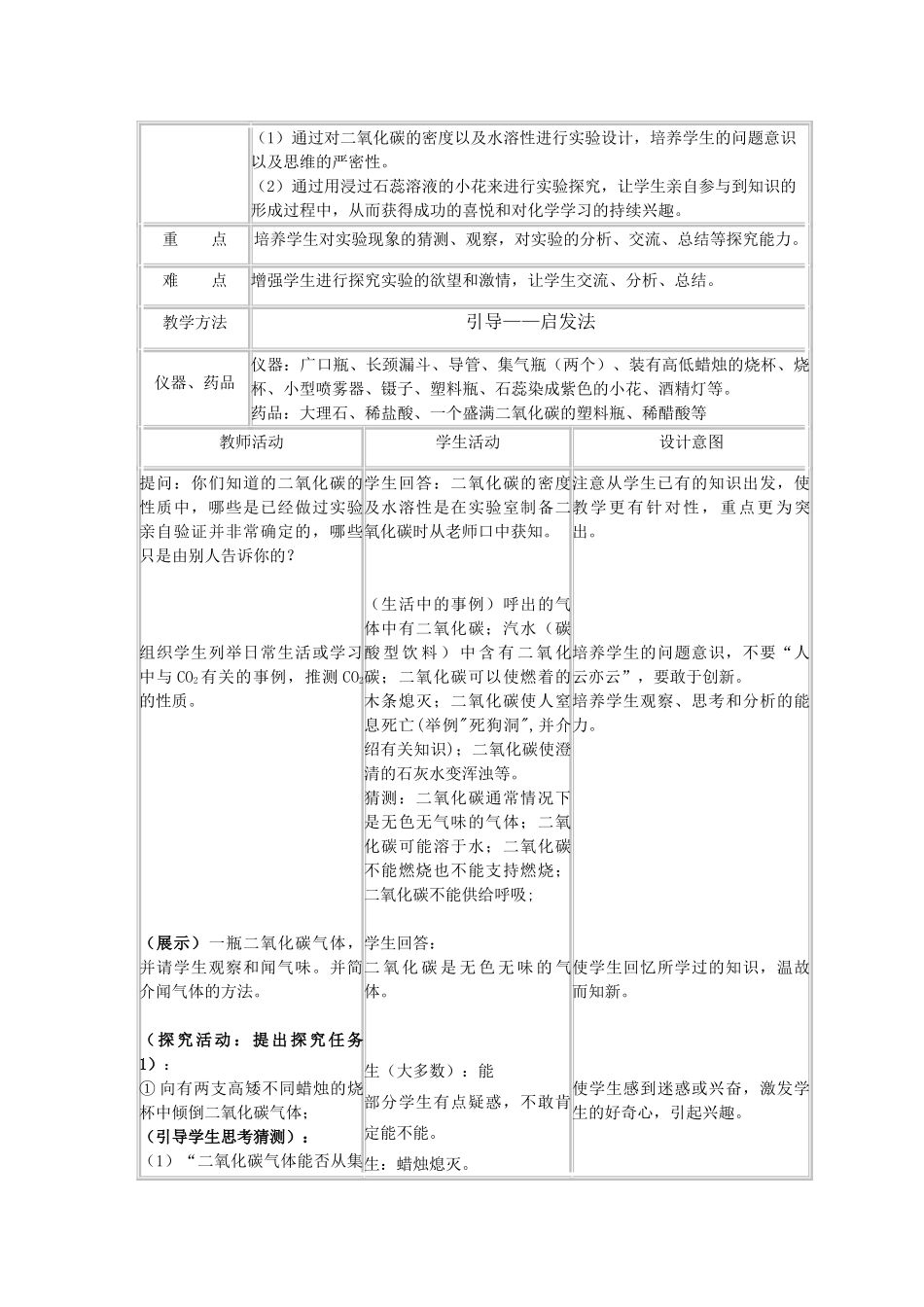

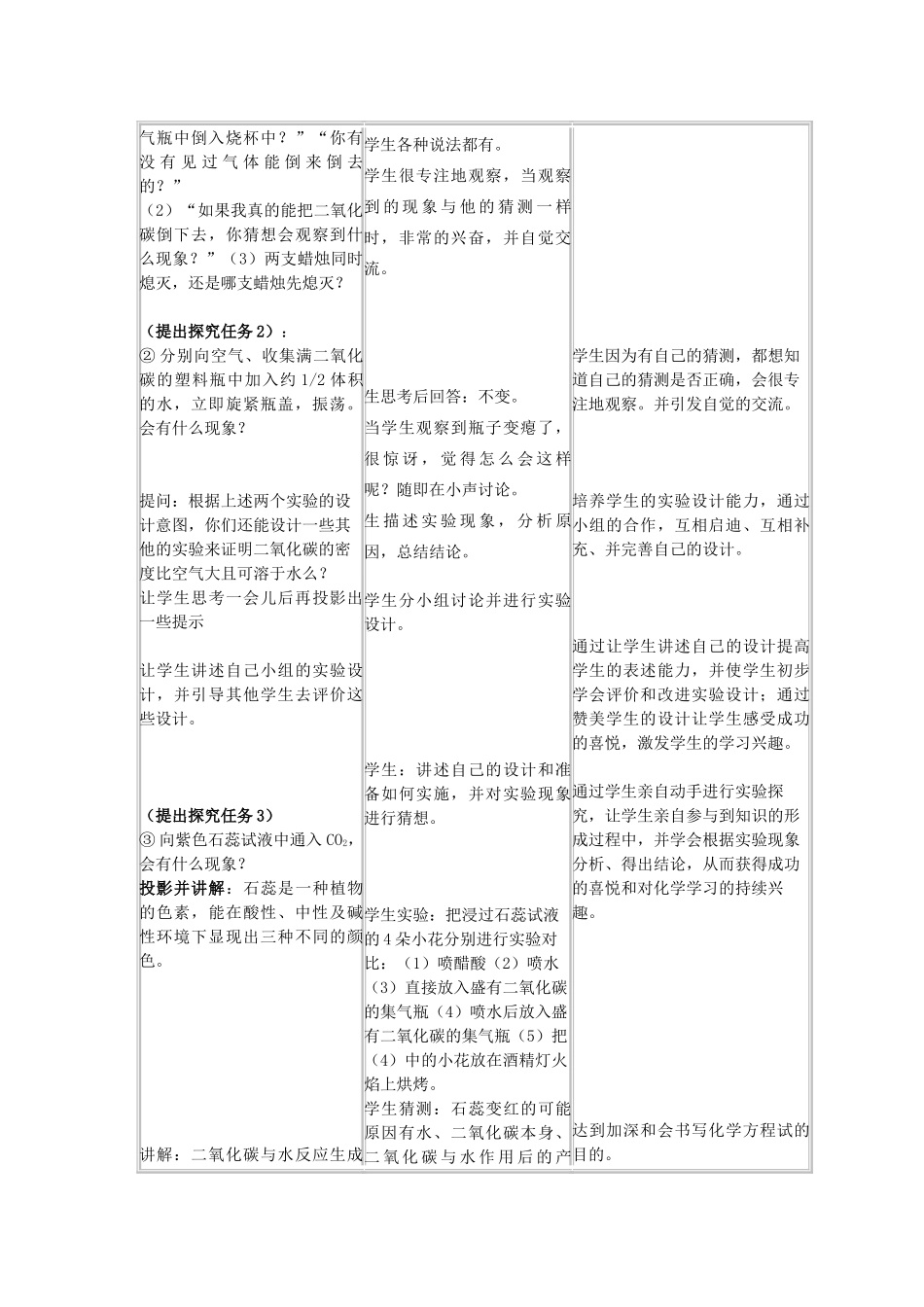

课题3《二氧化碳和一氧化碳》教学案例设计(第一课时)[教学设计思路]二氧化碳是继氧气之后的又一重要气体。该气体与日常生活联系非常紧密,学生在前期的学习中就有所接触,但对二氧化碳的性质和用途未必有科学的认识。由于在氧气的学习中形成了一定的学习方法,教材中关于二氧化碳的基础知识,学生大都能通过预习来掌握。然而多年来的接受式学习,使他们的科学探究意识较为缺乏,看问题多停留于表面,缺乏深思的习惯。例如:当看到二氧化碳通入石蕊试液中,石蕊试液变红,他们就会得出二氧化碳能使石蕊试液变红的错误结论。本节课准备从生活实际引入课题,引导学生根据已有的知识和经验对二氧化碳的性质提出一些大胆的猜测;在此基础上先由教师提出三个探究任务:(1)向装有两只高矮不同蜡烛的烧杯中倾倒二氧化碳气体,提出一些问题;(2)分别向空气、收集满二氧化碳的塑料瓶中加入约1/2体积的水,立即旋紧瓶盖,振荡会有什么现象?(3)向紫色石蕊试液中通入二氧化碳,引导学生实验探究,并发现新问题:究竟是什么物质使紫色石蕊试液变红色;从而引发学生的再次探究。通过探究二氧化碳的性质使学生初步经历科学探究过程,逐步学会用科学方法进行探究式学习,从而引导学生关注社会、关注生活,保持和增强对生活和自然界中化学现象的好奇心和探究欲,发展学生学习化学的兴趣。本节课中,教师的主要任务是创设问题情景,使学生成为学习的主人,改变学生接受式学习的心态;教学的核心是发现并解决问题。二、教案课题二氧化碳和一氧化碳授课人汤高辉学校抚州市临川七中教学目标1.知识与技能(1)认识二氧化碳,掌握其重要的化学性质,了解其物理性质和主要用途。(2)懂得设计实验来验证物质性质的方法。(3)学会对实验中出现的现象进行分析并得出结论的方法。2.过程与方法(1)通过观察演示实验的现象,培养学生分析和解决问题的能力。(2)通过让学生自己设计实验去验证二氧化碳的性质,培养学生的实验设计能力。(3)经过亲自动手实验,让学生懂得二氧化碳可以与水反应生成碳酸。3.情感、态度与价值观(1)通过对二氧化碳的密度以及水溶性进行实验设计,培养学生的问题意识以及思维的严密性。(2)通过用浸过石蕊溶液的小花来进行实验探究,让学生亲自参与到知识的形成过程中,从而获得成功的喜悦和对化学学习的持续兴趣。重点培养学生对实验现象的猜测、观察,对实验的分析、交流、总结等探究能力。难点增强学生进行探究实验的欲望和激情,让学生交流、分析、总结。教学方法引导——启发法仪器、药品仪器:广口瓶、长颈漏斗、导管、集气瓶(两个)、装有高低蜡烛的烧杯、烧杯、小型喷雾器、镊子、塑料瓶、石蕊染成紫色的小花、酒精灯等。药品:大理石、稀盐酸、一个盛满二氧化碳的塑料瓶、稀醋酸等教师活动学生活动设计意图提问:你们知道的二氧化碳的性质中,哪些是已经做过实验亲自验证并非常确定的,哪些只是由别人告诉你的?组织学生列举日常生活或学习中与CO2有关的事例,推测CO2的性质。(展示)一瓶二氧化碳气体,并请学生观察和闻气味。并简介闻气体的方法。(探究活动:提出探究任务1):①向有两支高矮不同蜡烛的烧杯中倾倒二氧化碳气体;(引导学生思考猜测):(1)“二氧化碳气体能否从集学生回答:二氧化碳的密度及水溶性是在实验室制备二氧化碳时从老师口中获知。(生活中的事例)呼出的气体中有二氧化碳;汽水(碳酸型饮料)中含有二氧化碳;二氧化碳可以使燃着的木条熄灭;二氧化碳使人窒息死亡(举例"死狗洞",并介绍有关知识);二氧化碳使澄清的石灰水变浑浊等。猜测:二氧化碳通常情况下是无色无气味的气体;二氧化碳可能溶于水;二氧化碳不能燃烧也不能支持燃烧;二氧化碳不能供给呼吸;学生回答:二氧化碳是无色无味的气体。生(大多数):能部分学生有点疑惑,不敢肯定能不能。生:蜡烛熄灭。注意从学生已有的知识出发,使教学更有针对性,重点更为突出。培养学生的问题意识,不要“人云亦云”,要敢于创新。培养学生观察、思考和分析的能力。使学生回忆所学过的知识,温故而知新。使学生感到迷惑或兴奋,激发学生的好奇心,引起兴趣。气瓶中倒入烧杯中?...