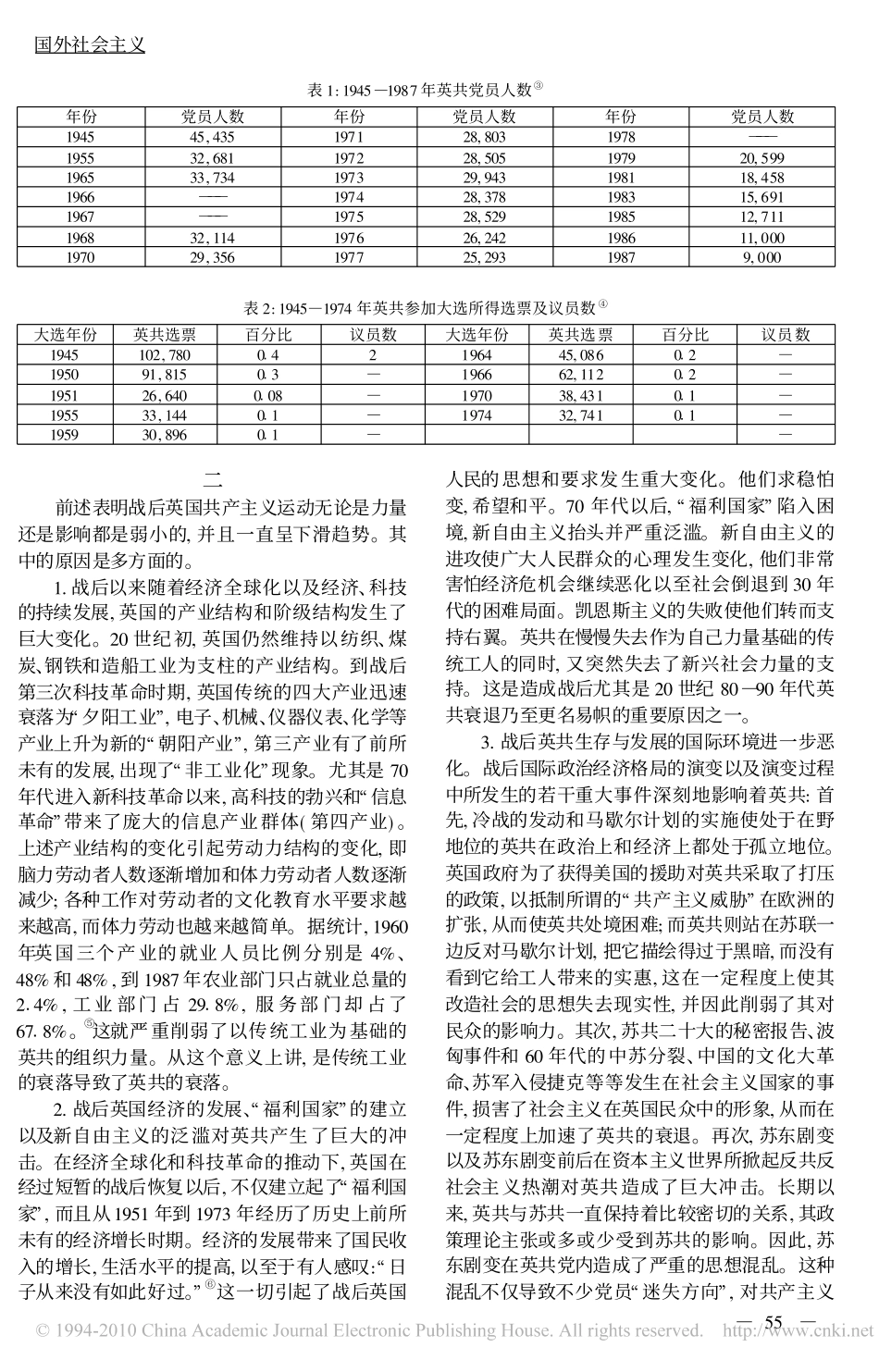

战后英国共产党的衰弱及其成因商文斌[内容提要]�英国共产党在经历了二战结束前缓慢的上升后就一直陷入衰退困境。战后英共一直持续衰退,既有其自身内部的主观原因,也有外部的客观因素,既有导致西欧发达资本主义国家共产党衰退的共性原因,也与英国独特的民族文化传统和经济、政治发展模式有着密切的关联。[关键词]�英国共产党�衰退�成因[分类号]D5�[文献标识码]A�[文章编号]1005�6505(2003)04�0053�04��英国共产党(以下简称英共)在经历战前曲折缓慢的上升并在二战期间发展到顶峰之后就一直走下坡路,不仅党员人数逐年下降,而且政治影响也日渐式微,其主体最终在苏东剧变的冲击下更名易帜,淡出国际共运大家庭。这一现象发生在曾经�领先世界潮流并且仍旧是发达资本主义国家的英国,确实有许多令人费解之处。本文将在全面考察英国共产党艰辛的衰退历程的基础上,多维度多视角地揭示其日渐式微的原因。一20世纪英国的共产主义运动以二战结束为分界线,二战结束前总体上处于缓慢上升阶段。在一战的硝烟刚刚消散之后,为适应十月革命的胜利和欧洲大陆的革命形势,1920年7月31日!8月1日,英国社会主义党、社会主义工党、工人社会主义联盟和南威尔士共产主义理事会等组织经过两年多的�统一谈判,终于在伦敦召开了�共产主义团结大会,建立了拥有约2000!3000名党员的英国共产党。随后英共即投入到�不许干涉俄国的运动,并发动和支援了各种罢工斗争。英共的行动为党赢得了声誉,党员人数1926年9月增加到10000人。1929年世界性经济危机爆发后,英共积极组织了失业工人�饥饿大进军等群众运动。正值群众运动高涨之际,共产国际指示英共改变其支持工党上台执政的策略,正式提出�阶级对抗阶级的新路线。新路线执行的结果使英共陷入严重的孤立,党员人数在1928年到英共十一大期间从7000人减为3000人,英共的工会基础也几乎损失殆尽。此后随着共产国际逐步放弃新路线的大部分错误理论观点,英共也开始调整其策略与路线。在1935!1938年间,英共在国内注意同劳工运动的左翼建立联系,组织�团结运动,参加和领导了多次工人的罢工斗争;在国际上英共积极投入到反法西斯斗争中。党员人数也因此从1935年十三大时的7700人发展到1938年十五大时的15570人。二战爆发后,英共中央立即发表宣言,号召人民参战,表示英共支持民主战胜法西斯的一切措施,但指出张伯伦政府无法击败法西斯,应该用一个由人民可信赖的代表组成新政府去取代它,并认为这是一场正义的战争,支持英国对德宣战。遗憾的是共产国际却认定这场战争是一场帝国主义的非正义战争,所有交战国的资产阶级都负有责任,各国的工人和共产党都不得支持战争。受此影响,英共中央对战争的态度发生了转变。1941年6月苏德战争爆发后,当邱吉尔政府发表了一个严厉谴责纳粹德国入侵苏联,并表示向苏联提供帮助的声明时,英共开始感到有必要调整自己的策略方向。7月4日,英共中央发表了题为∀人民战胜法西斯主义#的宣言,称英共支持政府反对希特勒的一切战争措施,放弃成立�人民政府的主张,呼吁人民团结,争取反法西斯战争的胜利。随后,英共号召工人为战争而加倍工作,增加生产。正是由于英共采取了这一比较正确的政策主张和卓有成效的工作,在以后几年中,英共力量迅速发展壮大。1941年仅有2万名党员,仅过一年到1942年就增加到5�5万人。英共从其诞生之日起就以其主张和行动表明她是英国社会中一支新兴的社会进步力量。为了扩大影响,英共在成立后的第三年即1922年就参加了大选,在其提出的6名候选人中有两人当选议员。这从一个侧面表明当时的英共是英国政治社会中一支不容忽视的力量。因此,从总体上看,!53!∀当代世界与社会主义#(双月刊)2003年第4期二战结束前,英国的共产主义运动虽然曲折、坎坷,但其发展的总趋势是上升的。二战结束前英共缓慢上升的发展势头在战后并没有保持下去,而是开始走下坡路,其衰退大体经历两个阶段。1945年到1968年是其衰退的第一阶段。1945年二战硝烟甫定,英国就举行了战后第一次大选,英共凭借其二战期间的表现和影响一举赢得两个议席,加拉赫和皮雷廷当选为下院议员。战后初期,英共对以艾德礼为首相的工党新政府寄予了极大的希望,并于1946年再次申请集体加入工...