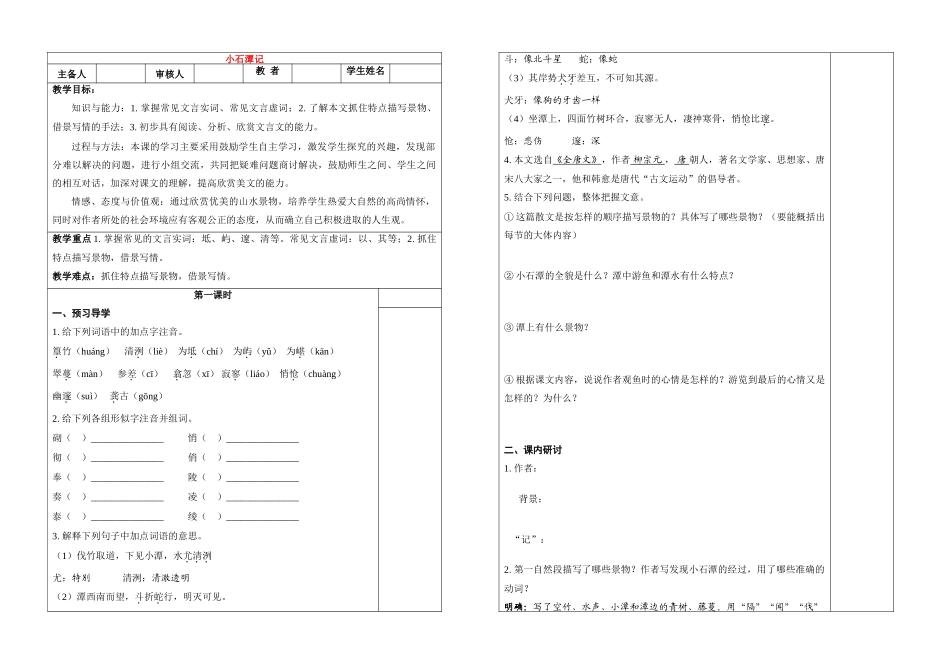

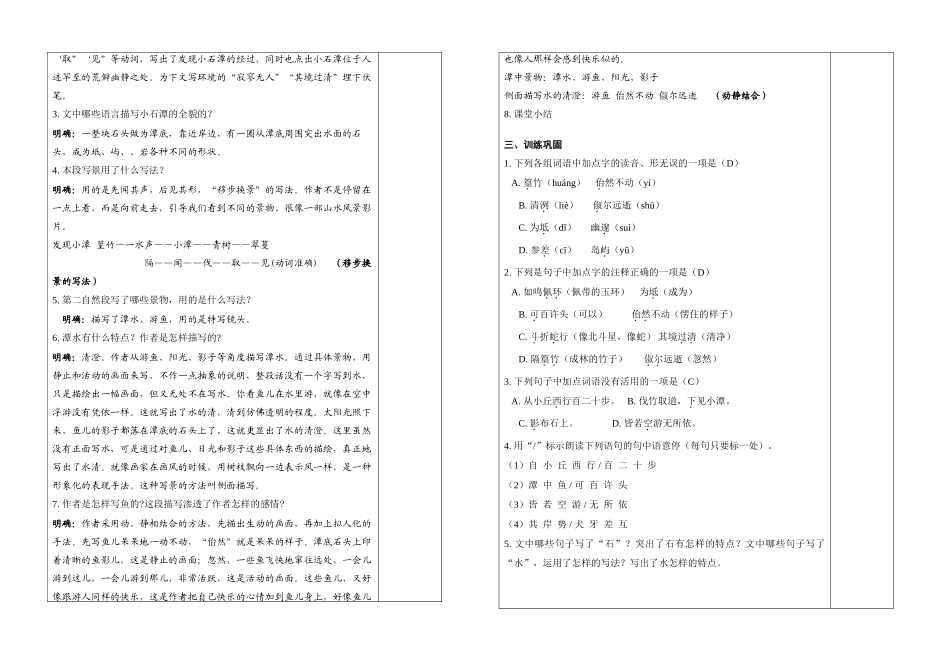

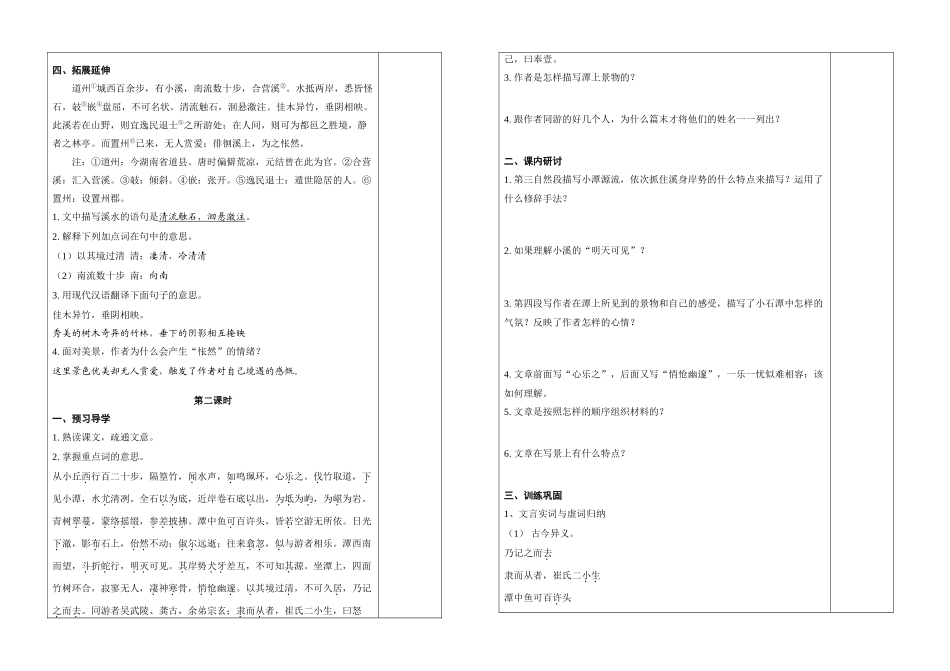

小石潭记主备人审核人教者学生姓名教学目标:知识与能力:1.掌握常见文言实词、常见文言虚词;2.了解本文抓住特点描写景物、借景写情的手法;3.初步具有阅读、分析、欣赏文言文的能力。过程与方法:本课的学习主要采用鼓励学生自主学习,激发学生探究的兴趣,发现部分难以解决的问题,进行小组交流,共同把疑难问题商讨解决,鼓励师生之间、学生之间的相互对话,加深对课文的理解,提高欣赏美文的能力。情感、态度与价值观:通过欣赏优美的山水景物,培养学生热爱大自然的高尚情怀,同时对作者所处的社会环境应有客观公正的态度,从而确立自己积极进取的人生观。教学重点1.掌握常见的文言实词:坻、屿、邃、清等。常见文言虚词:以、其等;2.抓住特点描写景物,借景写情。教学难点:抓住特点描写景物,借景写情。第一课时一、预习导学1.给下列词语中的加点字注音。篁竹(huáng)清洌(liè)为坻(chí)为屿(yǔ)为嵁(kān)翠蔓(màn)参差(cī)翕忽(xī)寂寥(liáo)悄怆(chuàng)幽邃(suì)龚古(gōng)2.给下列各组形似字注音并组词。砌()_______________悄()_______________彻()_______________俏()_______________奉()_______________陵()_______________奏()_______________凌()_______________泰()_______________绫()_______________3.解释下列句子中加点词语的意思。(1)伐竹取道,下见小潭,水尤清洌尤:特别清洌:清澈透明(2)潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。斗:像北斗星蛇:像蛇(3)其岸势犬牙差互,不可知其源。犬牙:像狗的牙齿一样(4)坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆比邃。怆:悲伤邃:深4.本文选自《全唐文》,作者柳宗元,唐朝人,著名文学家、思想家、唐宋八大家之一,他和韩愈是唐代“古文运动”的倡导者。5.结合下列问题,整体把握文意。①这篇散文是按怎样的顺序描写景物的?具体写了哪些景物?(要能概括出每节的大体内容)②小石潭的全貌是什么?潭中游鱼和潭水有什么特点?③潭上有什么景物?④根据课文内容,说说作者观鱼时的心情是怎样的?游览到最后的心情又是怎样的?为什么?二、课内研讨1.作者:背景:“记”:2.第一自然段描写了哪些景物?作者写发现小石潭的经过,用了哪些准确的动词?明确:写了空竹、水声、小潭和潭边的青树、藤蔓。用“隔”“闻”“伐”‘取”‘见”等动词,写出了发现小石潭的经过,同时也点出小石潭位于人迹罕至的荒僻幽静之处。为下文写环境的“寂寥无人”“其境过清”埋下伏笔。3.文中哪些语言描写小石潭的全貌的?明确:一整块石头做为潭底,靠近岸边,有一圈从潭底周围突出水面的石头,成为坻、屿、、岩各种不同的形状。4.本段写景用了什么写法?明确:用的是先闻其声,后见其形,“移步换景”的写法。作者不是停留在一点上看,而是向前走去,引导我们看到不同的景物,很像一部山水风景影片。发现小潭篁竹—一水声——小潭——青树——翠蔓隔——闻——伐——取——见(动词准确)(移步换景的写法)5.第二自然段写了哪些景物,用的是什么写法?明确:描写了潭水、游鱼,用的是特写镜头。6.潭水有什么特点?作者是怎样描写的?明确:清澄。作者从游鱼、阳光、影子等角度描写潭水。通过具体景物,用静止和活动的画面来写,不作一点抽象的说明,整段话没有一个字写到水,只是描绘出一幅画面,但又无处不在写水。你看鱼儿在水里游,就像在空中浮游没有凭依一样。这就写出了水的清,清到仿佛透明的程度。太阳光照下来,鱼儿的影子都落在潭底的石头上了,这就更显出了水的清澄。这里虽然没有正面写水,可是通过对鱼儿、日光和影子这些具体东西的描绘,真正地写出了水清。就像画家在画风的时候,用树枝飘向一边表示风一样,是一种形象化的表现手法。这种写景的方法叫侧面描写。7.作者是怎样写鱼的?这段描写渗透了作者怎样的感情?明确:作者采用动、静相结合的方法,先描出生动的画面,再加上拟人化的手法。先写鱼儿呆呆地一动不动,“佁然”就是呆呆的样子。潭底石头上印着清晰的鱼影儿,这是静止的画面;忽然,一些鱼飞快地窜往远处,一会儿游到这儿,一会儿游到...