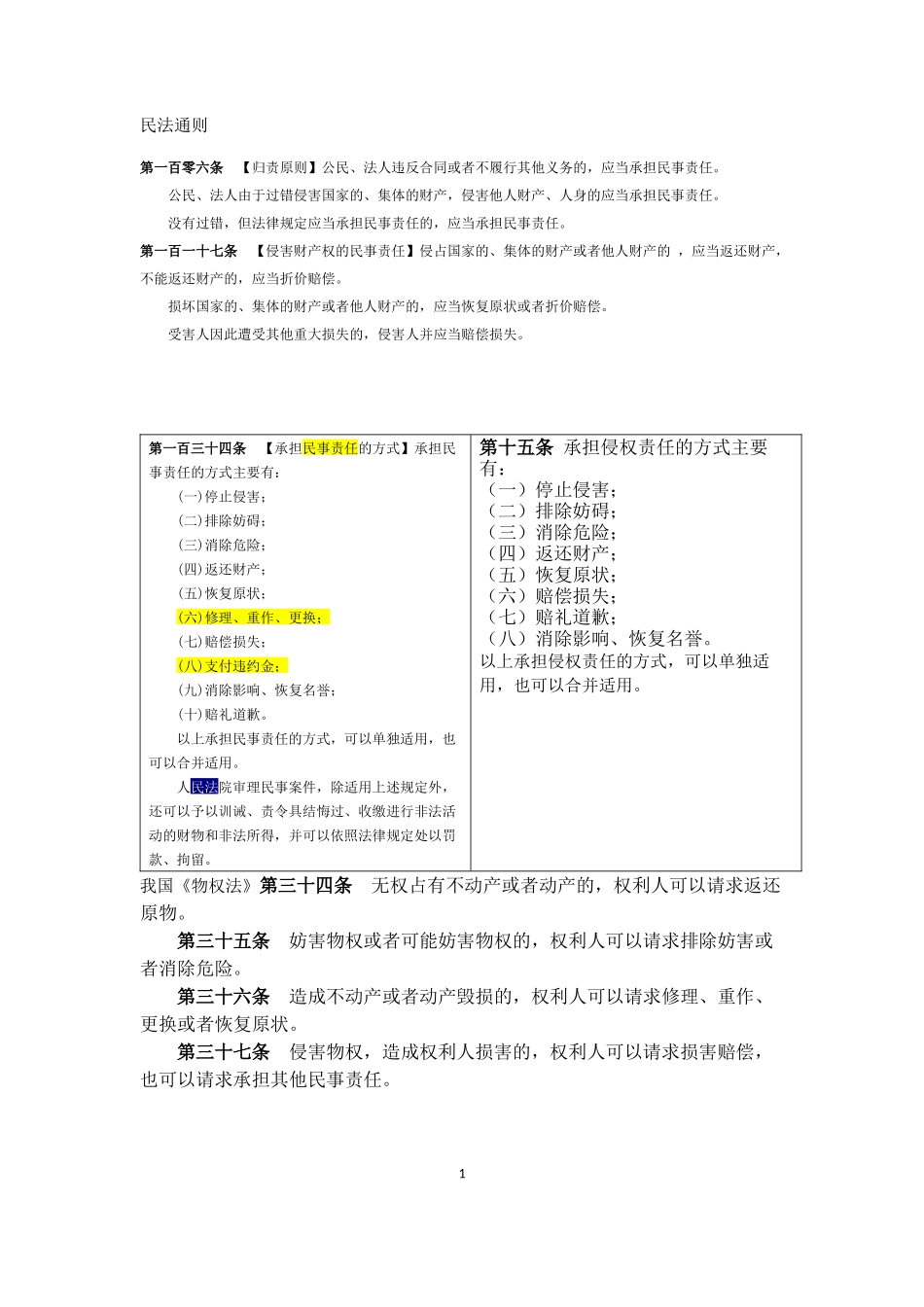

民法通则第一百零六条【归责原则】公民、法人违反合同或者不履行其他义务的,应当承担民事责任。公民、法人由于过错侵害国家的、集体的财产,侵害他人财产、人身的应当承担民事责任。没有过错,但法律规定应当承担民事责任的,应当承担民事责任。第一百一十七条【侵害财产权的民事责任】侵占国家的、集体的财产或者他人财产的,应当返还财产,不能返还财产的,应当折价赔偿。损坏国家的、集体的财产或者他人财产的,应当恢复原状或者折价赔偿。受害人因此遭受其他重大损失的,侵害人并应当赔偿损失。第一百三十四条【承担民事责任的方式】承担民事责任的方式主要有:(一)停止侵害;(二)排除妨碍;(三)消除危险;(四)返还财产;(五)恢复原状;(六)修理、重作、更换;(七)赔偿损失;(八)支付违约金;(九)消除影响、恢复名誉;(十)赔礼道歉。以上承担民事责任的方式,可以单独适用,也可以合并适用。人民法院审理民事案件,除适用上述规定外,还可以予以训诫、责令具结悔过、收缴进行非法活动的财物和非法所得,并可以依照法律规定处以罚款、拘留。第十五条承担侵权责任的方式主要有:(一)停止侵害;(二)排除妨碍;(三)消除危险;(四)返还财产;(五)恢复原状;(六)赔偿损失;(七)赔礼道歉;(八)消除影响、恢复名誉。以上承担侵权责任的方式,可以单独适用,也可以合并适用。我国《物权法》第三十四条无权占有不动产或者动产的,权利人可以请求返还原物。第三十五条妨害物权或者可能妨害物权的,权利人可以请求排除妨害或者消除危险。第三十六条造成不动产或者动产毁损的,权利人可以请求修理、重作、更换或者恢复原状。第三十七条侵害物权,造成权利人损害的,权利人可以请求损害赔偿,也可以请求承担其他民事责任。1我国民法通则并没有将侵权责任和合同责任等民事责任区分立法,其观点是侵权责任仍然是隶属与民事责任之下的子部门,从而在立法体例上坚持的是在民事债权制度中设立侵权责任之债,而非将之独立于民法债权制度之外。关于侵权责任与民事债权制度的设立问题是否“侵权责任形式是指加害人因实施侵权行为依法应当承担的民事最热方式,是因侵权行为产生的损害的法律后果,体现了国家对侵权行为的制裁和对被损害的权利的补偿与救济,是落实侵权责任的具体措施。”1“保护物权的法律规则主要体现在……其中第106条第2款、第117条以及第134条第1款是物权保护制度的核心内容,它们确立了一种不同于传统民法的物权保护方式,即以侵权请求权取代了传统民法中的物权请求权。同时也确立了一种不同于传统民法的侵权责任制度,即侵权责任的承担方式不限于损害赔偿,尚包括停止侵害、排除妨碍、消除危险、返还财产。当然,《民法通则》用侵权请求权取代传统民法中的物权请求权,并不意味着《民法通则》有关侵权请求权的规定可以完全替代传统民法中的物权请求权制度的功能。原因在于:传统民法中的物权请求权制度,当事人取得返还原物请求权、妨害预防侵权权以及妨害排除请求权,不以相对人存在过错为前提;但依据《民法通则》第106条第2款和第2款的规定,除法律规定没有过错也应当承担民事责任的以外,各类民事责任的承担,包括侵权责任的承担,皆以当事人的过错作为前提条件。这就意味着即使侵权责任的承担方式为返还财产、消除危险、排除妨碍、停止侵害,一般仍须以当事人存在过错作为责任的构成要件。这无疑使得《民法通则》对物权进行保护的方式,与传统民法上的物权请求权制度相比较,尚存有缺憾。”2“在《物权法》以及民法典起草的过程中,围绕着如何设计我国物权保护制度,民法学界存在意见分歧。争论焦点集中在侵权请求权与物权侵权权之间的关系问题上。第一种观点主张应坚持我国目前民事立法确立的物权保护制度的框架,并在进行适度微调的基础上,继续用侵权请求权取代物权请求权,完成保护物权的任务;第二种观点主张应回归传统民法,将侵权责任承担方式限定为损害赔偿,同时认可独立于侵权请求权的物权请求权,二者结合完成对物权进行保护的使命。第三种观点主张一方面坚持我国目前民事立法对物权进行保护的做法,即保留《民法通则》所确立的侵权责任模式,...