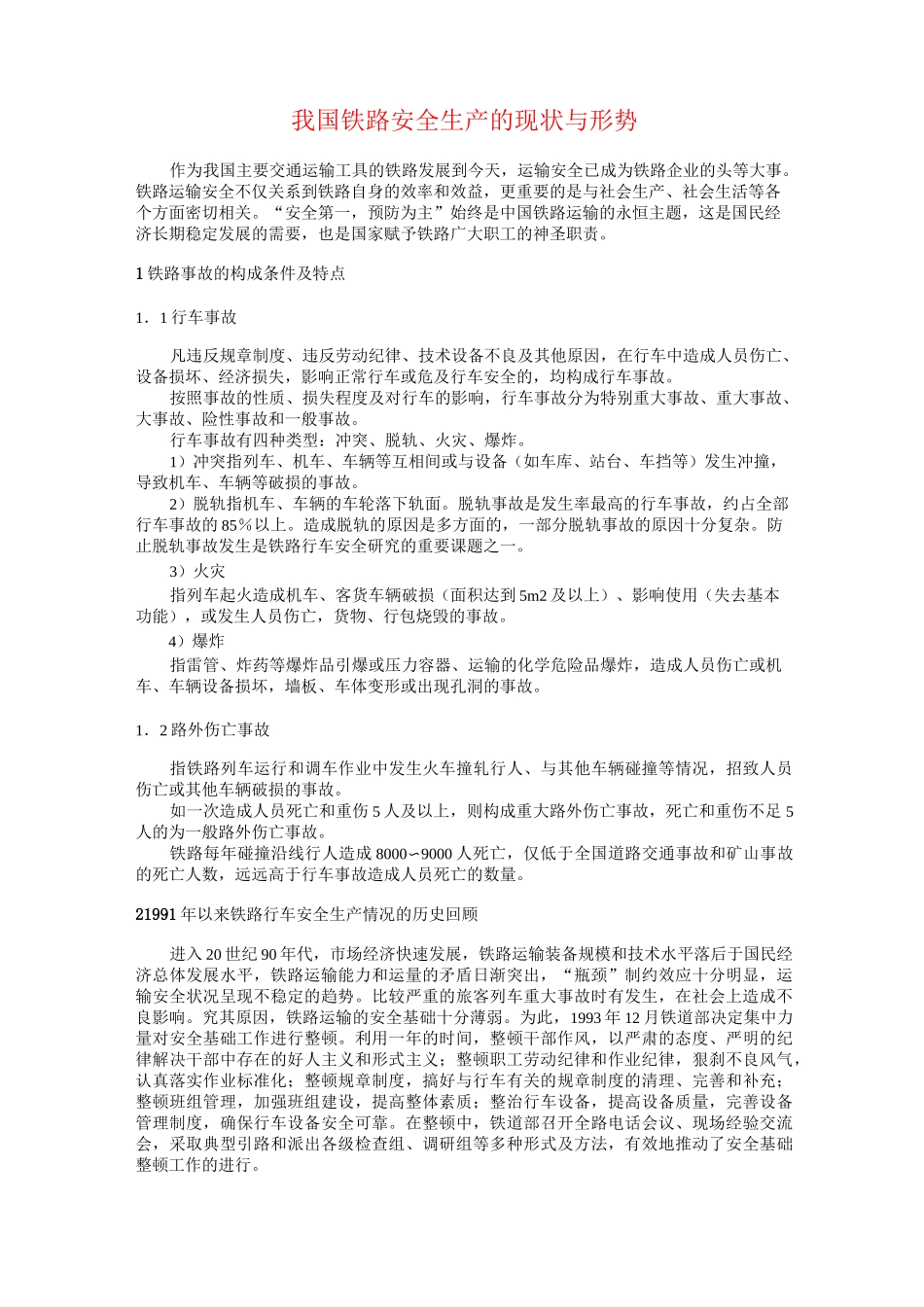

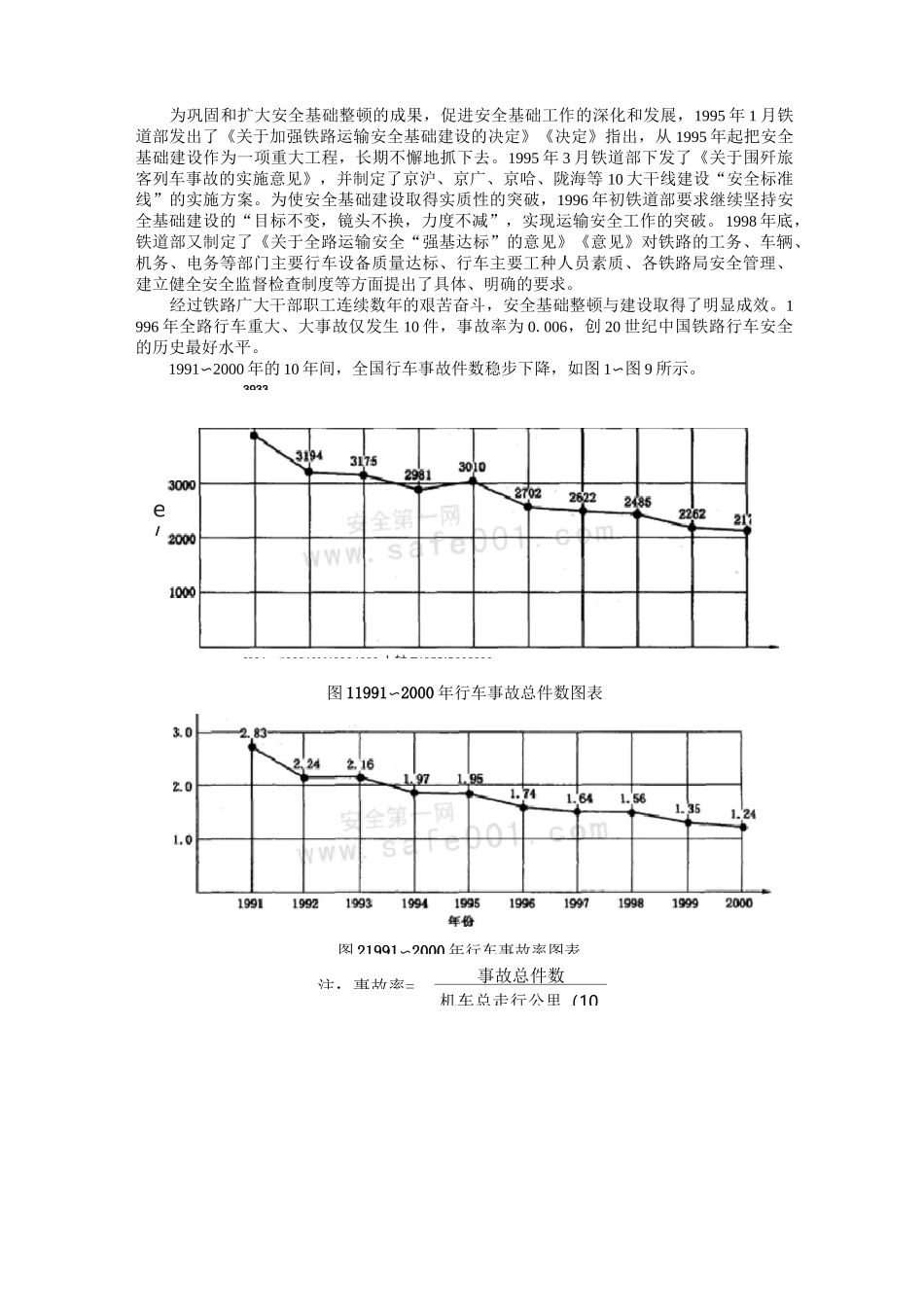

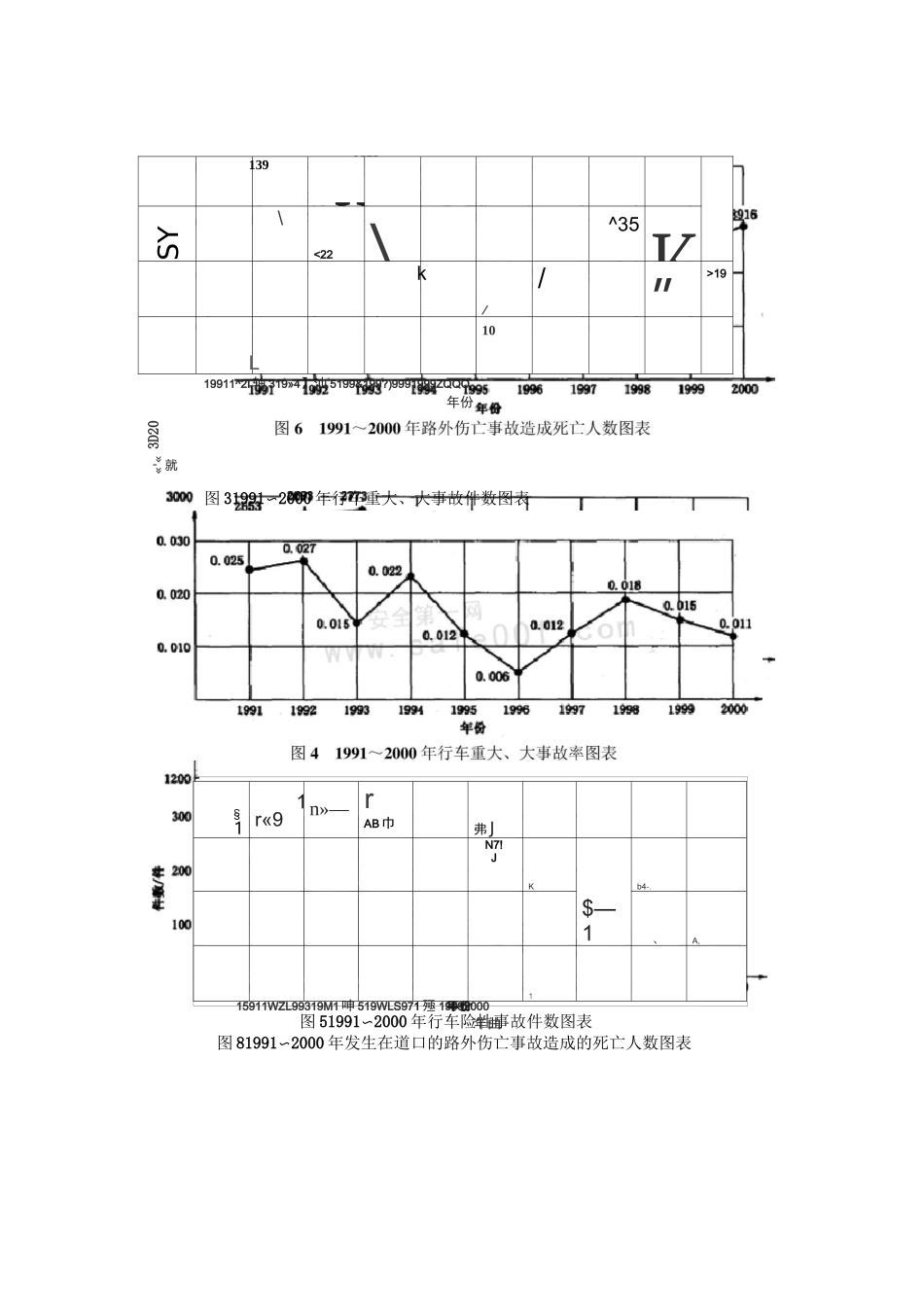

我国铁路安全生产的现状与形势作为我国主要交通运输工具的铁路发展到今天,运输安全已成为铁路企业的头等大事。铁路运输安全不仅关系到铁路自身的效率和效益,更重要的是与社会生产、社会生活等各个方面密切相关。“安全第一,预防为主”始终是中国铁路运输的永恒主题,这是国民经济长期稳定发展的需要,也是国家赋予铁路广大职工的神圣职责。1铁路事故的构成条件及特点1.1行车事故凡违反规章制度、违反劳动纪律、技术设备不良及其他原因,在行车中造成人员伤亡、设备损坏、经济损失,影响正常行车或危及行车安全的,均构成行车事故。按照事故的性质、损失程度及对行车的影响,行车事故分为特别重大事故、重大事故、大事故、险性事故和一般事故。行车事故有四种类型:冲突、脱轨、火灾、爆炸。1)冲突指列车、机车、车辆等互相间或与设备(如车库、站台、车挡等)发生冲撞,导致机车、车辆等破损的事故。2)脱轨指机车、车辆的车轮落下轨面。脱轨事故是发生率最高的行车事故,约占全部行车事故的85%以上。造成脱轨的原因是多方面的,一部分脱轨事故的原因十分复杂。防止脱轨事故发生是铁路行车安全研究的重要课题之一。3)火灾指列车起火造成机车、客货车辆破损(面积达到5m2及以上)、影响使用(失去基本功能),或发生人员伤亡,货物、行包烧毁的事故。4)爆炸指雷管、炸药等爆炸品引爆或压力容器、运输的化学危险品爆炸,造成人员伤亡或机车、车辆设备损坏,墙板、车体变形或出现孔洞的事故。1.2路外伤亡事故指铁路列车运行和调车作业中发生火车撞轧行人、与其他车辆碰撞等情况,招致人员伤亡或其他车辆破损的事故。如一次造成人员死亡和重伤5人及以上,则构成重大路外伤亡事故,死亡和重伤不足5人的为一般路外伤亡事故。铁路每年碰撞沿线行人造成8000〜9000人死亡,仅低于全国道路交通事故和矿山事故的死亡人数,远远高于行车事故造成人员死亡的数量。21991年以来铁路行车安全生产情况的历史回顾进入20世纪90年代,市场经济快速发展,铁路运输装备规模和技术水平落后于国民经济总体发展水平,铁路运输能力和运量的矛盾日渐突出,“瓶颈”制约效应十分明显,运输安全状况呈现不稳定的趋势。比较严重的旅客列车重大事故时有发生,在社会上造成不良影响。究其原因,铁路运输的安全基础十分薄弱。为此,1993年12月铁道部决定集中力量对安全基础工作进行整顿。利用一年的时间,整顿干部作风,以严肃的态度、严明的纪律解决干部中存在的好人主义和形式主义;整顿职工劳动纪律和作业纪律,狠刹不良风气,认真落实作业标准化;整顿规章制度,搞好与行车有关的规章制度的清理、完善和补充;整顿班组管理,加强班组建设,提高整体素质;整治行车设备,提高设备质量,完善设备管理制度,确保行车设备安全可靠。在整顿中,铁道部召开全路电话会议、现场经验交流会,采取典型引路和派出各级检查组、调研组等多种形式及方法,有效地推动了安全基础整顿工作的进行。e/注:事故率=事故总件数机车总走行公里(10为巩固和扩大安全基础整顿的成果,促进安全基础工作的深化和发展,1995年1月铁道部发出了《关于加强铁路运输安全基础建设的决定》《决定》指出,从1995年起把安全基础建设作为一项重大工程,长期不懈地抓下去。1995年3月铁道部下发了《关于围歼旅客列车事故的实施意见》,并制定了京沪、京广、京哈、陇海等10大干线建设“安全标准线”的实施方案。为使安全基础建设取得实质性的突破,1996年初铁道部要求继续坚持安全基础建设的“目标不变,镜头不换,力度不减”,实现运输安全工作的突破。1998年底,铁道部又制定了《关于全路运输安全“强基达标”的意见》《意见》对铁路的工务、车辆、机务、电务等部门主要行车设备质量达标、行车主要工种人员素质、各铁路局安全管理、建立健全安全监督检查制度等方面提出了具体、明确的要求。经过铁路广大干部职工连续数年的艰苦奋斗,安全基础整顿与建设取得了明显成效。1996年全路行车重大、大事故仅发生10件,事故率为0.006,创20世纪中国铁路行车安全的历史最好水平。1991〜2000年的10年间,全国行车事故件数稳步下降,如图1〜图9所示。图119...