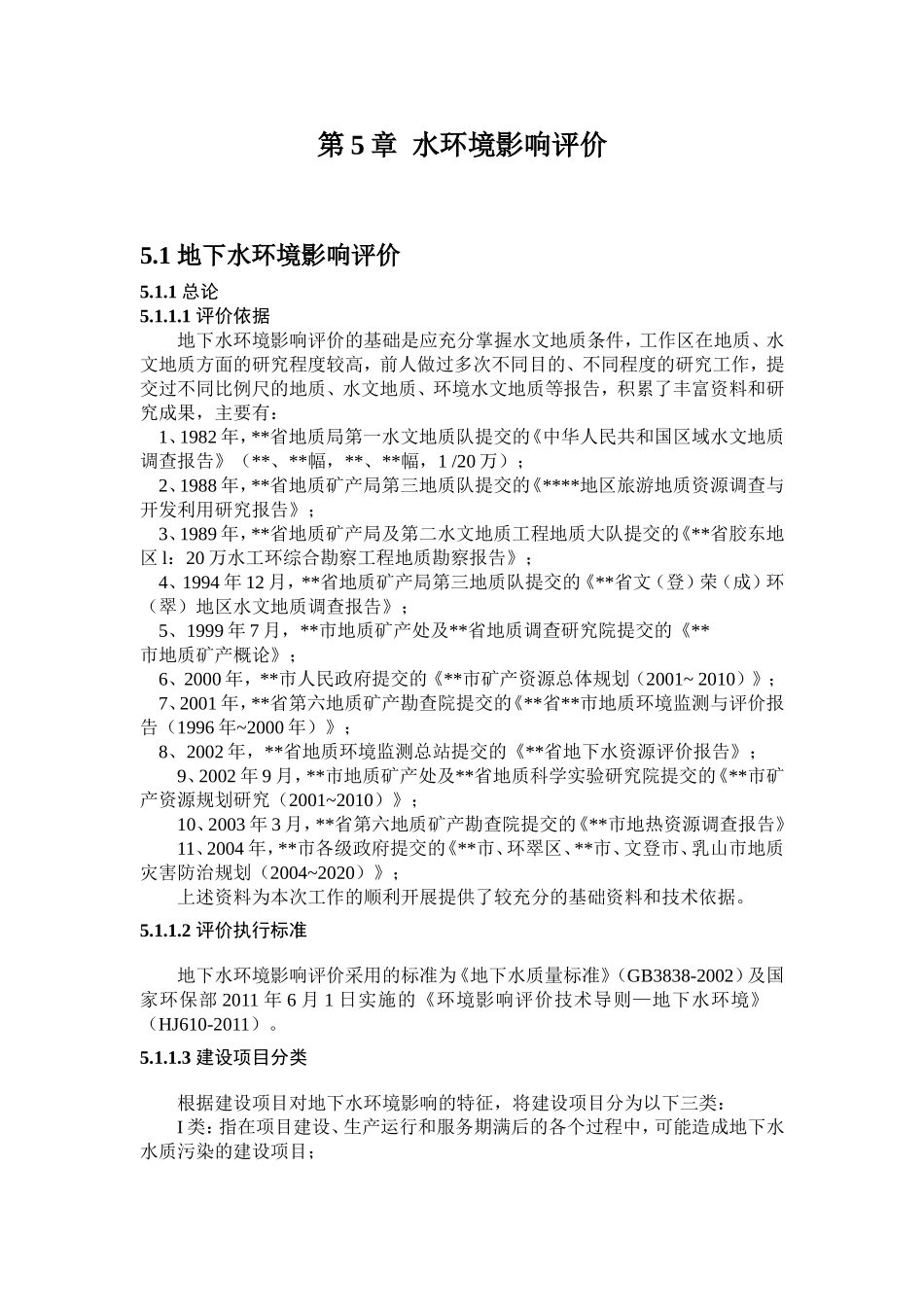

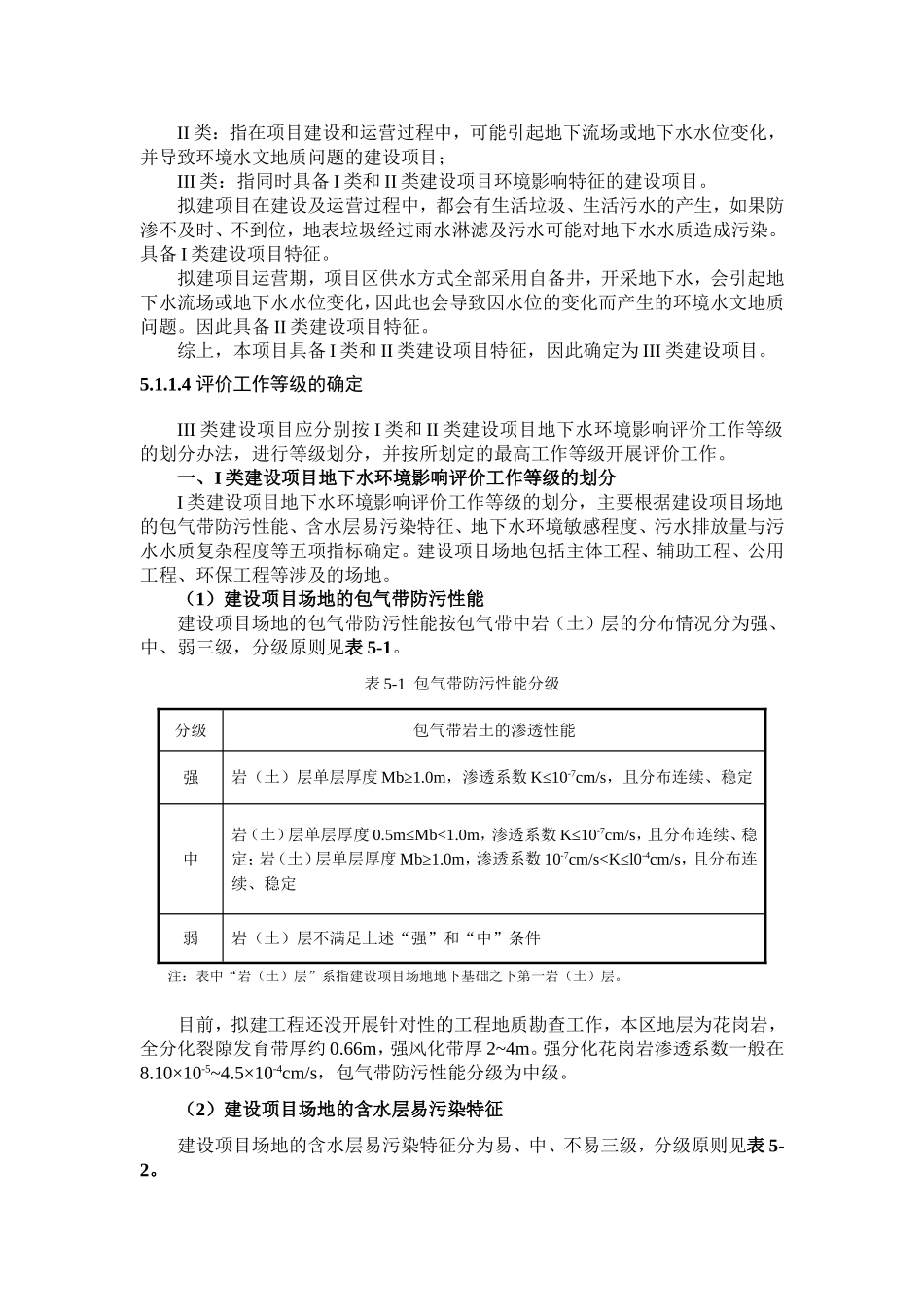

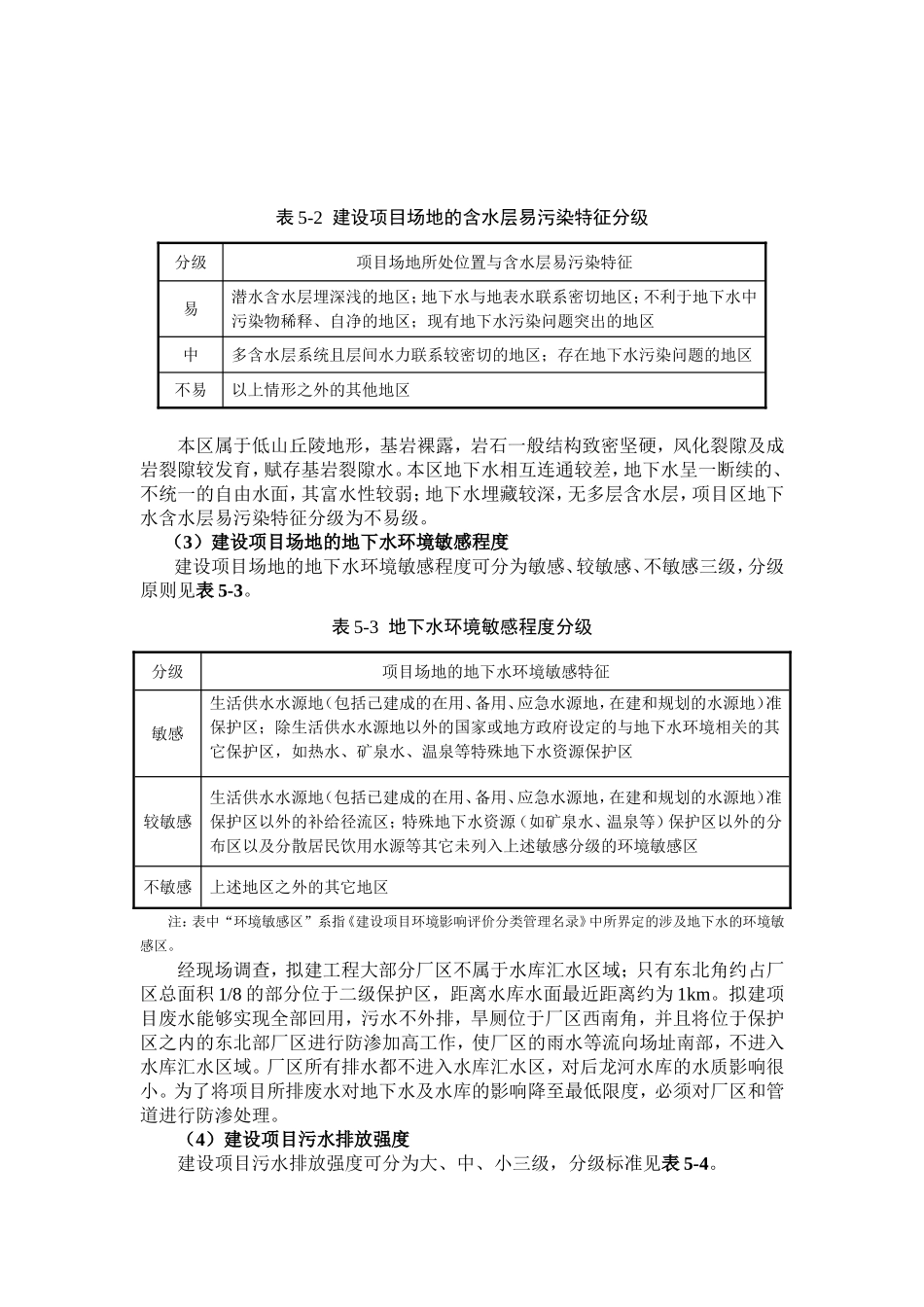

第5章水环境影响评价5.1地下水环境影响评价5.1.1总论5.1.1.1评价依据地下水环境影响评价的基础是应充分掌握水文地质条件,工作区在地质、水文地质方面的研究程度较高,前人做过多次不同目的、不同程度的研究工作,提交过不同比例尺的地质、水文地质、环境水文地质等报告,积累了丰富资料和研究成果,主要有:1、1982年,**省地质局第一水文地质队提交的《中华人民共和国区域水文地质调查报告》(**、**幅,**、**幅,1/20万);2、1988年,**省地质矿产局第三地质队提交的《****地区旅游地质资源调查与开发利用研究报告》;3、1989年,**省地质矿产局及第二水文地质工程地质大队提交的《**省胶东地区l:20万水工环综合勘察工程地质勘察报告》;4、1994年12月,**省地质矿产局第三地质队提交的《**省文(登)荣(成)环(翠)地区水文地质调查报告》;5、1999年7月,**市地质矿产处及**省地质调查研究院提交的《**市地质矿产概论》;6、2000年,**市人民政府提交的《**市矿产资源总体规划(2001~2010)》;7、2001年,**省第六地质矿产勘查院提交的《**省**市地质环境监测与评价报告(1996年~2000年)》;8、2002年,**省地质环境监测总站提交的《**省地下水资源评价报告》;9、2002年9月,**市地质矿产处及**省地质科学实验研究院提交的《**市矿产资源规划研究(2001~2010)》;10、2003年3月,**省第六地质矿产勘查院提交的《**市地热资源调查报告》11、2004年,**市各级政府提交的《**市、环翠区、**市、文登市、乳山市地质灾害防治规划(2004~2020)》;上述资料为本次工作的顺利开展提供了较充分的基础资料和技术依据。5.1.1.2评价执行标准地下水环境影响评价采用的标准为《地下水质量标准》(GB3838-2002)及国家环保部2011年6月1日实施的《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ610-2011)。5.1.1.3建设项目分类根据建设项目对地下水环境影响的特征,将建设项目分为以下三类:I类:指在项目建设、生产运行和服务期满后的各个过程中,可能造成地下水水质污染的建设项目;II类:指在项目建设和运营过程中,可能引起地下流场或地下水水位变化,并导致环境水文地质问题的建设项目;III类:指同时具备I类和II类建设项目环境影响特征的建设项目。拟建项目在建设及运营过程中,都会有生活垃圾、生活污水的产生,如果防渗不及时、不到位,地表垃圾经过雨水淋滤及污水可能对地下水水质造成污染。具备I类建设项目特征。拟建项目运营期,项目区供水方式全部采用自备井,开采地下水,会引起地下水流场或地下水水位变化,因此也会导致因水位的变化而产生的环境水文地质问题。因此具备II类建设项目特征。综上,本项目具备I类和II类建设项目特征,因此确定为III类建设项目。5.1.1.4评价工作等级的确定III类建设项目应分别按I类和II类建设项目地下水环境影响评价工作等级的划分办法,进行等级划分,并按所划定的最高工作等级开展评价工作。一、I类建设项目地下水环境影响评价工作等级的划分I类建设项目地下水环境影响评价工作等级的划分,主要根据建设项目场地的包气带防污性能、含水层易污染特征、地下水环境敏感程度、污水排放量与污水水质复杂程度等五项指标确定。建设项目场地包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等涉及的场地。(1)建设项目场地的包气带防污性能建设项目场地的包气带防污性能按包气带中岩(土)层的分布情况分为强、中、弱三级,分级原则见表5-1。表5-1包气带防污性能分级分级包气带岩土的渗透性能强岩(土)层单层厚度Mb≥1.0m,渗透系数K≤10-7cm/s,且分布连续、稳定中岩(土)层单层厚度0.5m≤Mb<1.0m,渗透系数K≤10-7cm/s,且分布连续、稳定;岩(土)层单层厚度Mb≥1.0m,渗透系数10-7cm/s