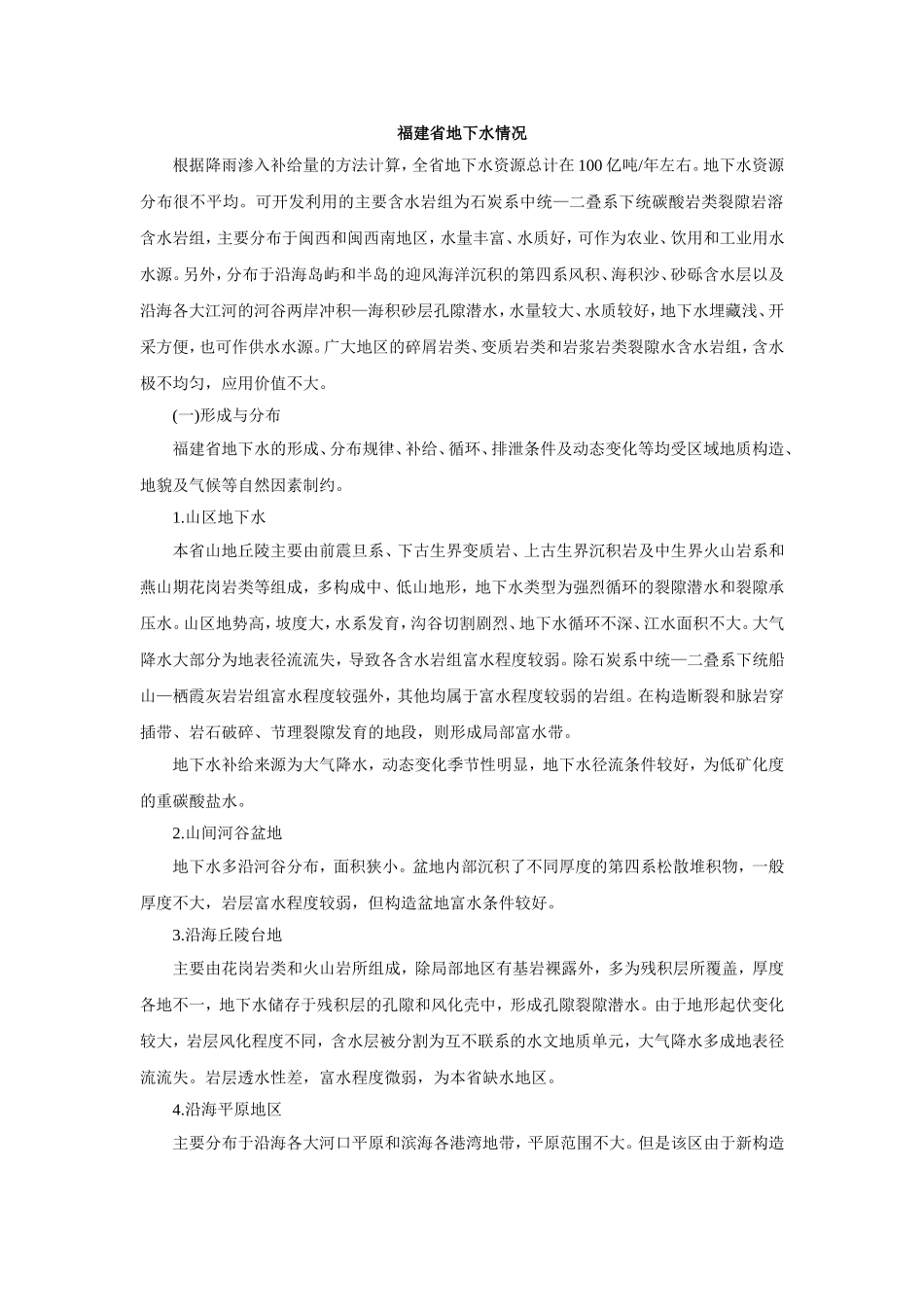

福建省地下水情况根据降雨渗入补给量的方法计算,全省地下水资源总计在100亿吨/年左右。地下水资源分布很不平均。可开发利用的主要含水岩组为石炭系中统—二叠系下统碳酸岩类裂隙岩溶含水岩组,主要分布于闽西和闽西南地区,水量丰富、水质好,可作为农业、饮用和工业用水水源。另外,分布于沿海岛屿和半岛的迎风海洋沉积的第四系风积、海积沙、砂砾含水层以及沿海各大江河的河谷两岸冲积—海积砂层孔隙潜水,水量较大、水质较好,地下水埋藏浅、开采方便,也可作供水水源。广大地区的碎屑岩类、变质岩类和岩浆岩类裂隙水含水岩组,含水极不均匀,应用价值不大。(一)形成与分布福建省地下水的形成、分布规律、补给、循环、排泄条件及动态变化等均受区域地质构造、地貌及气候等自然因素制约。1.山区地下水本省山地丘陵主要由前震旦系、下古生界变质岩、上古生界沉积岩及中生界火山岩系和燕山期花岗岩类等组成,多构成中、低山地形,地下水类型为强烈循环的裂隙潜水和裂隙承压水。山区地势高,坡度大,水系发育,沟谷切割剧烈、地下水循环不深、江水面积不大。大气降水大部分为地表径流流失,导致各含水岩组富水程度较弱。除石炭系中统—二叠系下统船山—栖霞灰岩岩组富水程度较强外,其他均属于富水程度较弱的岩组。在构造断裂和脉岩穿插带、岩石破碎、节理裂隙发育的地段,则形成局部富水带。地下水补给来源为大气降水,动态变化季节性明显,地下水径流条件较好,为低矿化度的重碳酸盐水。2.山间河谷盆地地下水多沿河谷分布,面积狭小。盆地内部沉积了不同厚度的第四系松散堆积物,一般厚度不大,岩层富水程度较弱,但构造盆地富水条件较好。3.沿海丘陵台地主要由花岗岩类和火山岩所组成,除局部地区有基岩裸露外,多为残积层所覆盖,厚度各地不一,地下水储存于残积层的孔隙和风化壳中,形成孔隙裂隙潜水。由于地形起伏变化较大,岩层风化程度不同,含水层被分割为互不联系的水文地质单元,大气降水多成地表径流流失。岩层透水性差,富水程度微弱,为本省缺水地区。4.沿海平原地区主要分布于沿海各大河口平原和滨海各港湾地带,平原范围不大。但是该区由于新构造运动的差异,接受了粗细叠置、厚薄不一、成因不同的第四系松散堆积物。它们的沉积规律是:在水平方向上,从山区到沿海由河相过渡到河海交互相或海相地层,颗粒由粗变细,厚度增大。滨海平原除靠海岸和半岛迎风海岸地带上部为风积相外,大部地区上部为海相沉积,下部为河相沉积,一般构成两个含水层,除局部地区为孔隙潜水外,大多数为孔隙承压水。全新世时,整个沿海平原曾没入海中,海水甚至伸入河谷数十千m,形成一系列水质不同、富水程度强弱不均的孔隙潜水和孔隙承压水。由于海水时进时退,即组成福建沿海独特的地下水类型,它的水化学分布规律在水平方向与垂直方向上都有一定的分带现象,从山前到海滨由低矿化度重碳酸钠型水到高矿化度的氯化物型水。5.岛屿区主要由燕山期花岗岩类和中生代火山岩系及动力变质岩等组成,一些较大的岛屿还普遍发育着面积不等的第四系海相堆积物及厚度不等的风砂积层。岛屿面积不大,多为岩石裸露,河流短小,降水后大部排泄入海,各自形成独立的水文地质单元。基岩岛屿地下水主要埋藏于节理裂隙、构造破碎带和风化壳中,地下水类型以构造裂隙水为主,泉水出露不多,含水微弱。岛屿上的平原和海湾地带地下水主要储存于风积、海积层中,为孔隙潜水和局部承压水,地下水埋藏浅,富水程度强,为岛屿主要含水层。岛屿地下水运动条件良好、循环途径短,地下水矿化度低,但由于受海洋气候的影响,水质类型为氯化物重碳酸钠型水。地下水补给来源主要接受大气降水为主。(二)含水岩组福建省含水岩组分布,除松散岩类孔隙潜水(承压水)及碳酸盐类裂隙岩溶含水岩组分布面积较小外,碎屑岩类、岩浆岩类、变质岩类裂隙水含水岩组分布最为普遍。以碳酸盐类裂隙岩溶含水岩组含水程度最好。松散岩类除零星分布的含水程度中等外,其他均为富水程度弱的含水岩组(见表3-9)。1.松散岩类孔隙水含水岩组主要分布于沿海各大河口滨海平原、岛屿和山间盆地。前者分布面积较大,后者狭小,呈零散分布。按出露的地...