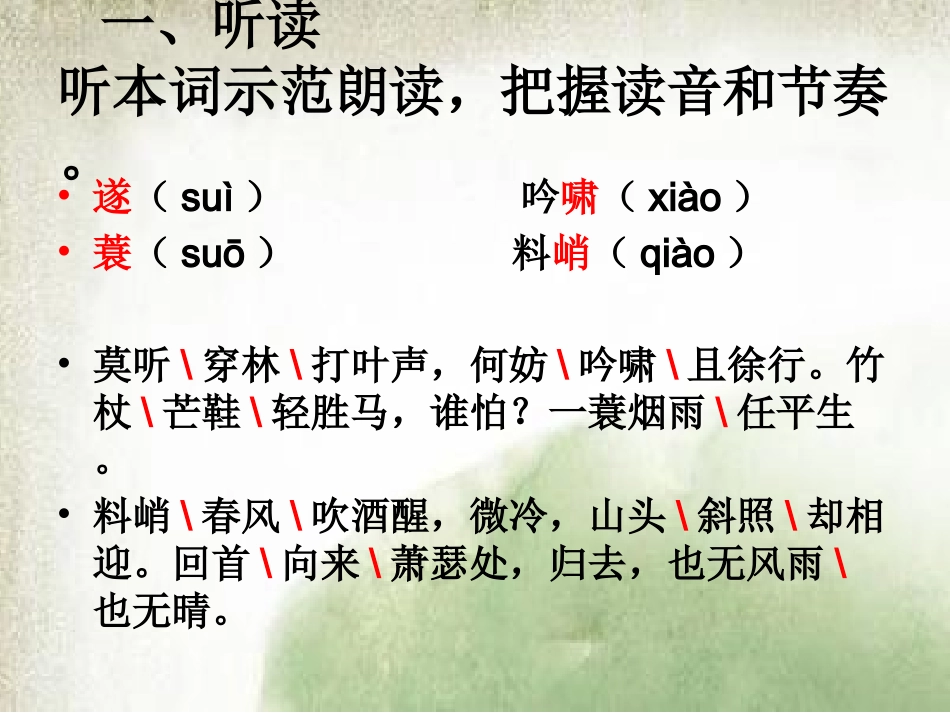

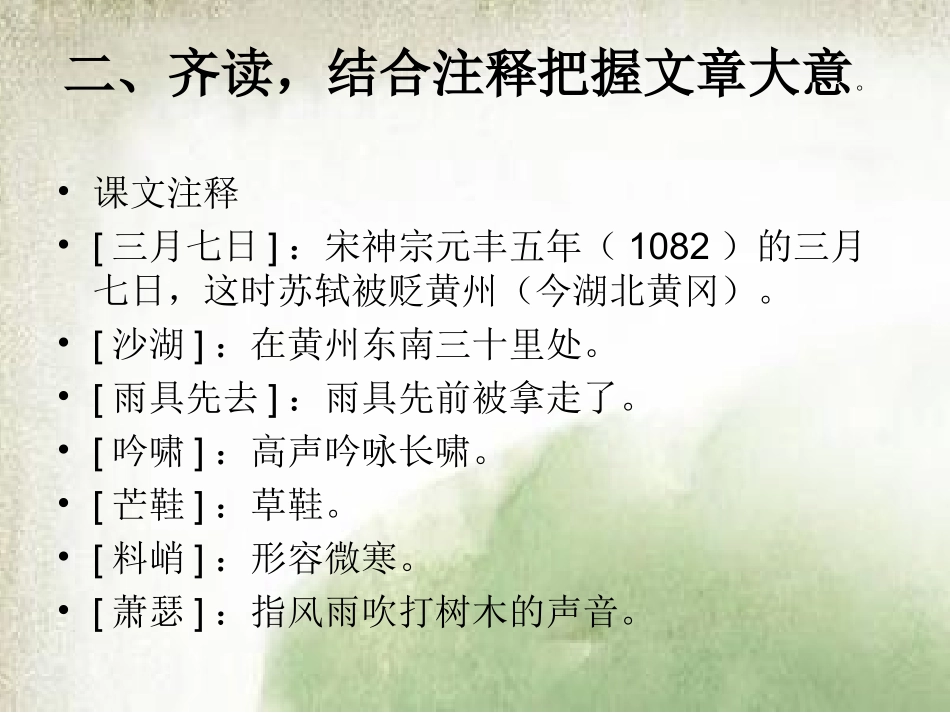

定风波.莫听穿林打叶声苏轼一、听读听本词示范朗读,把握读音和节奏。•遂(suì)吟啸(xiào)•蓑(suō)料峭(qiào)•莫听\穿林\打叶声,何妨\吟啸\且徐行。竹杖\芒鞋\轻胜马,谁怕?一蓑烟雨\任平生。•料峭\春风\吹酒醒,微冷,山头\斜照\却相迎。回首\向来\萧瑟处,归去,也无风雨\也无晴。•课文注释•[三月七日]:宋神宗元丰五年(1082)的三月七日,这时苏轼被贬黄州(今湖北黄冈)。•[沙湖]:在黄州东南三十里处。•[雨具先去]:雨具先前被拿走了。•[吟啸]:高声吟咏长啸。•[芒鞋]:草鞋。•[料峭]:形容微寒。•[萧瑟]:指风雨吹打树木的声音。二、齐读,结合注释把握文章大意。三、细读探究1.读序。词的小序有何作用?3.读下阕,下阕内容有无变化?交代了时间、地点、人物以及作词的缘由。2.读上阕,上阕描绘了怎样的情境,作者心情如何?情境:雨中徐步前行心情:愉悦,洒脱情境:酒过微醺,雨过天晴,淡然归去。心情:从容,旷达。四、写法探究词中的“风雨”“晴”是否仅仅指自然界的风雨?一语双关,既指自然界的风雨、晴朗,也指人生道路上的艰难险阻、恣意畅快。作者通过野外偶遇风雨这一生活小事,于寻常中见哲理,以小见大,表现了他旷达超脱的胸襟。五、作者简介、背景介绍•学识渊博,天资极高,诗文书画皆精。•但他一生仕途坎坷,二十一岁参加科举考试,却因才华出众被误评为第二名,母亲丧期满后再次入京,名震京师,进入官场。后因与王安石变法不合,上书遭遇贬谪,被调职至杭州、密州、徐州、湖州等地,前后有十年之久。元丰二年遭遇“乌台诗案”,险些丧命,后被调至湖北黄州担任团练副使这一虚职,•本文写于被贬此地的第三年,作者去沙湖道途中遇雨后的所见所感。六、对比阅读•结合八年级下册课本中苏轼的《卜算子.黄州定慧院寓居作》中注释及下面的词作鉴赏,圈画出以下内容。思考下列问题:•1.词作创作时间。•2.描写了什么情境?情感态度有哪些特点。相同地点,相同的的生活,作者情感却发生了很大变化,但变中又有未变。试分析这两首词情感异同点背后深刻的内涵。七、拓展延伸•我们还学过哪些关于苏轼的诗词?请举一二例分析其情感态度。八、结合本节课学习内容,尝试诵读本词。例:《水调歌头.明月几时有》、《记承天寺夜游》、《江城子.密州出猎》......