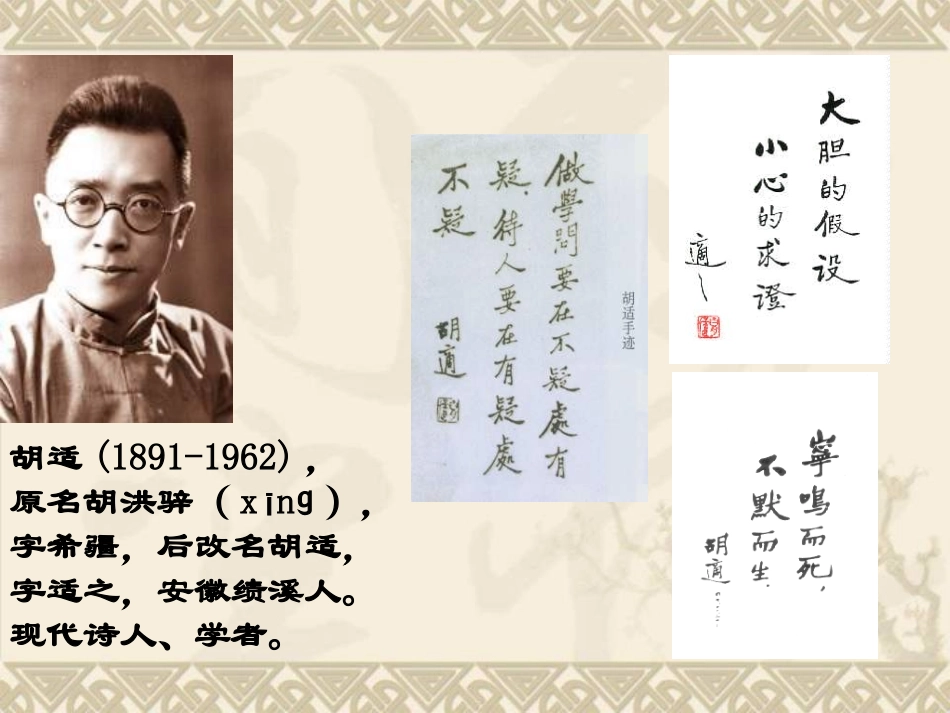

我的母亲胡适(1891-1962),原名胡洪骍(xīnɡ),字希疆,后改名胡适,字适之,安徽绩溪人。现代诗人、学者。根据课文内容,说说胡适母亲所处的家庭情况。父亲胡传母亲冯顺弟胡适的母亲冯顺弟是一个乡村女子,是胡适父亲胡传的第三任妻子(续弦)。出嫁时还不满16岁,胡传已48岁。胡传的发妻留下三儿三女,多一半比冯顺弟大。胡适三岁时父亲病故,彼时母亲才二十三岁。青年丧夫,做了寡妇,本是一个中国妇女的最大的不幸!而她又“以少年作后母,周旋诸子诸妇之间”,再加上家业中落,经济困窘,诚如她的儿子所说,“困苦艰难有非外人所能喻者”。冯顺弟23岁守寡,一直守了23年,于46岁死去。母亲的命这么苦,她会跟人去诉苦吗?会还是不会?1.有时候她对我说父亲的种种好处,她说:“你总要踏上你老子的脚步。我一生只晓得这一个完全的人,你要学他,不要跌他的股。”她说到伤心处,往往掉下泪来。2.我母亲只忍耐着,忍到实在不可再忍的一天,她也有她的法子。这一天的天明时,她就不起床,轻轻地哭一场。她不骂一个人,只哭她的丈夫,哭她自己苦命,留不住她丈夫来照管她。她刚哭时,声音很低,渐渐哭出声来。我醒了起来劝她,她不肯住。补充说明关于“她是慈母兼任严父”?胡适的父亲胡传生前在台湾做台东直隶州知州。1895年7月病死。这时胡适只有3岁零八个月。在这种情况下,胡适的母亲担起了“慈母兼任严父”的双重责任。学习上的督促,做人上的训导补充:胡适的母亲重视教育投资我们家乡的蒙馆学金太轻,每个学生每年只送两块银元。先生对于这一类学生,自然不肯耐心教书,每天只教他们念死书,背死书,从来不肯为他们“讲书”。我一个人不属于这“两元”的阶级。我母亲渴望我读书,故学金特别优厚,第一年就送六块钱,以后每年增加,最后一年加到十二元。这样的学金,在家乡要算“打破纪录”的了。我母亲大概是受了我父亲的叮嘱,她嘱托四叔和禹臣先生为我“讲书”:每读一字,须讲一字的意思;每读一句,须讲一句的意思。我先已认得了近千个“方字”,每个字都经过父母的讲解,故进学堂之后,不觉得很苦。(胡适《九年的家乡教育》)1.有时候她对我说父亲的种种好处,她说:“你总要踏上你老子的脚步。我一生只晓得这一个完全的人,你要学他,不要跌他的股。”她说到伤心处,往往掉下泪来。2.我母亲只忍耐着,忍到实在不可再忍的一天,她也有她的法子。这一天的天明时,她就不起床,轻轻地哭一场。她不骂一个人,只哭她的丈夫,哭她自己苦命,留不住她丈夫来照管她。她刚哭时,声音很低,渐渐哭出声来。我醒了起来劝她,她不肯住。3.这句话传到了我母亲耳朵里,她气得大哭,请了几位本家来,把五叔喊来,她当面质问他她给了某人什么好处。直到五叔当众认错赔罪,她才罢休。胡适(1891—1962),原名胡洪,字适之。1910年考取官费赴美留学,一生共获取36个博士头衔。1917年7月回国。曾担任国立北京大学校长、中央研究院院长、国民党政府驻美国大使等职,是中国现代史最著名的学者之一。在百年前那一个大师云集的时代,胡适的在世不是以传奇、天才等身份出现的,他几乎是半个多世纪的神话,一个纵横学界、政界、文化界的偶像和伟人。他一生留下大量著作、论述、书信、日记;胡适兴趣广泛,著述丰富,在文学、哲学、史学、考据学、教育学、伦理学、红学等诸多领域都有深入的研究。1962年2月24日胡适逝世,1939年曾获得诺贝尔文学奖的提名。蒋介石亲手写下挽联:“新文化中旧道德的楷模,旧伦理中新思想的师表。”研讨探究:课文标题为“我的母亲”,而文章前三段只有一句提及母亲,其他内容似与“母亲”无关,这是为什么?1、前三段表明,作者的童年生活,除了看书之外,是贫乏的,是有缺憾的,是母亲“给了我做人的训练”这不仅弥足珍贵、铭记永久,而且影响巨大。2、为写母亲起到很好的铺垫作用,与文末相呼应。3、选自《四十自述》,写母亲同时也是写自己人生成长道路上的一段历程,把母亲当作人生道路上的第一位“恩师”来写。“生未能养,病未能侍,毕世勤劳未能丝毫分任,生死永诀乃亦未能一面。平生惨痛,何以如此!”胡适的母亲:冯顺弟(1873—1918)农村出...