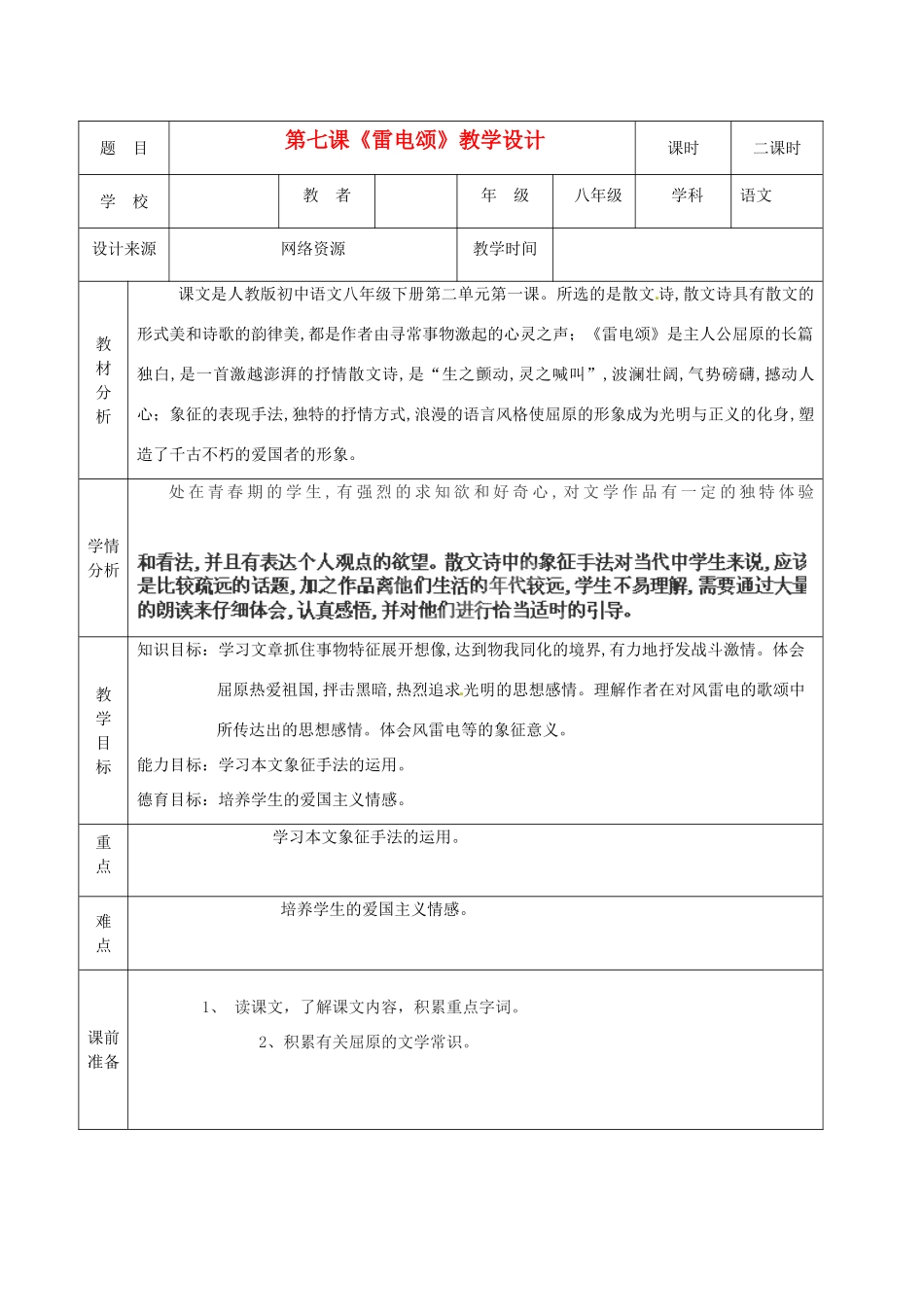

题目第七课《雷电颂》教学设计课时二课时学校教者年级八年级学科语文设计来源网络资源教学时间教材分析课文是人教版初中语文八年级下册第二单元第一课。所选的是散文诗,散文诗具有散文的形式美和诗歌的韵律美,都是作者由寻常事物激起的心灵之声;《雷电颂》是主人公屈原的长篇独白,是一首激越澎湃的抒情散文诗,是“生之颤动,灵之喊叫”,波澜壮阔,气势磅礴,撼动人心;象征的表现手法,独特的抒情方式,浪漫的语言风格使屈原的形象成为光明与正义的化身,塑造了千古不朽的爱国者的形象。学情分析处在青春期的学生,有强烈的求知欲和好奇心,对文学作品有一定的独特体验教学目标知识目标:学习文章抓住事物特征展开想像,达到物我同化的境界,有力地抒发战斗激情。体会屈原热爱祖国,抨击黑暗,热烈追求光明的思想感情。理解作者在对风雷电的歌颂中所传达出的思想感情。体会风雷电等的象征意义。能力目标:学习本文象征手法的运用。德育目标:培养学生的爱国主义情感。重点学习本文象征手法的运用。难点培养学生的爱国主义情感。课前准备1、读课文,了解课文内容,积累重点字词。2、积累有关屈原的文学常识。教学流程分课时环节与时间教师活动学生活动△设计意图◇资源准备□评价○反思第一课时导入新课(3分)介绍作家及背景资料:(7分)读文感知:(25分)一、激发兴趣,导入新课:二、介绍作家及背景资料:1、屈原:【见学案】2、《离骚》:【见学案】3、郭沫若:【见学案】4、写作背景:《屈原》写于1942年1月,正是抗日战争的相持阶段,也是国民党反动统治最黑暗的时候,国民党政府消极抗日、积极反共,并发动“皖南事变”,大肆屠杀爱国抗战的军民,掀起反共高潮。郭沫若面对这样的政治现实,创作了历史剧《屈原》,以鞭挞国民党反动派的黑暗统治,展示现实世界光明与黑暗,正义与邪恶,爱国与卖国的尖锐斗争,起到了“借古讽今,古为今用”的作用。5、戏剧知识积累:【见学案】三、读文感知:温馨提示:书读百遍,其义自见。本文是剧中人物独白,也是散文诗。这是一篇很适合大声朗读的文章,学习这篇课文,同学们要反复诵读!1、给每段标注序号,结合课文背景,根据理解,将课文划分为两部分,将每部分的主要内容总结出来。第一部分(从“风!”……“烧毁了吧!”)诗人呼唤与歌颂风雷电这些伟大的自然力,表达了对黑暗的愤激和对光明的礼赞和向往。学生体会。学生记忆。学生看书感受课文的内容。小组讨论、合完成。学生各组派代展示。各抒己见畅所欲言。生主动回答。生当堂完成△激发兴趣导入新课。△充分发挥小组合作意识、和学生的积极性。△充分发挥小组合作意识、和学生的积极性。教学流程分课时环节与时间教师活动学生活动△设计意图◇资源准备□评价○反思第二课时小结作业(1分)当堂训练:(9分)复习提问(3分)导入新课(2分)深入探究:(25分)第二部分(从“把你这”到文末)借指斥神鬼偶像来抨击昏庸腐朽的当权者。2、通过朗读及对屈原内心情感的分析,你认为屈原是一个怎样的人?四、课堂小结、布置作业:五、当堂训练:【见学案】一、复习提问:二、导入新课:激发兴趣:三、再读课文,深入探究:1、你觉得本文在语言上有何特点?跟以往课文相比,这篇课文在形式上有什么特点?2、课文中作者将很多事物都赋予了其他的含义。归纳一下,作者究竟赋予了这些事物什么特殊的含义?这又是一种什么手法?风雷电:洞庭湖、东海、长江:无形的长剑:“土偶木梗”的群像:运用象征手法:象征手法的运用能够使不容易或不便于直接说出的思想情感委婉、曲折、含蓄地表达出来,而且化“抽象”为“具体”,使思想更加形象、可感,极大地增强了学生以口答的形式完成。生自由读课文,把握课文内容。学生小组讨论、合完成。学生各组派代展示。各抒己见畅所欲言。生课后完成:生当堂完成△激发兴趣导入新课。△充分发挥小组合作意识、和学生的积极性。△充分发挥小组合作意识、和学生的教学流程分课时环节与时间教师活动学生活动△设计意图◇资源准备□评价○反思小结布置(1分)当堂训练:(14分)作品的艺术表现力和感染力。4、《雷电颂》这段独白激情澎湃,气势雄浑,作者是怎样做到...