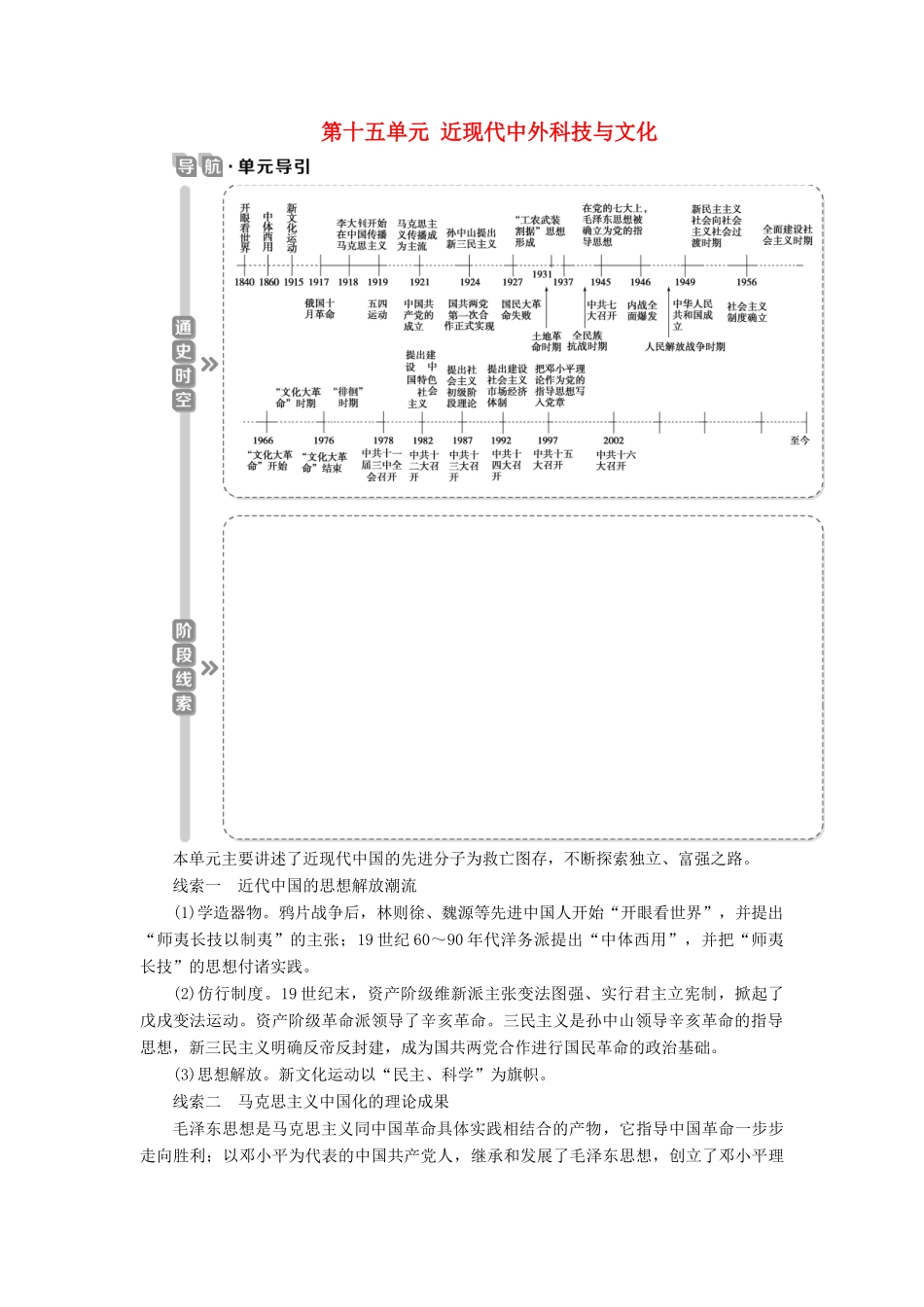

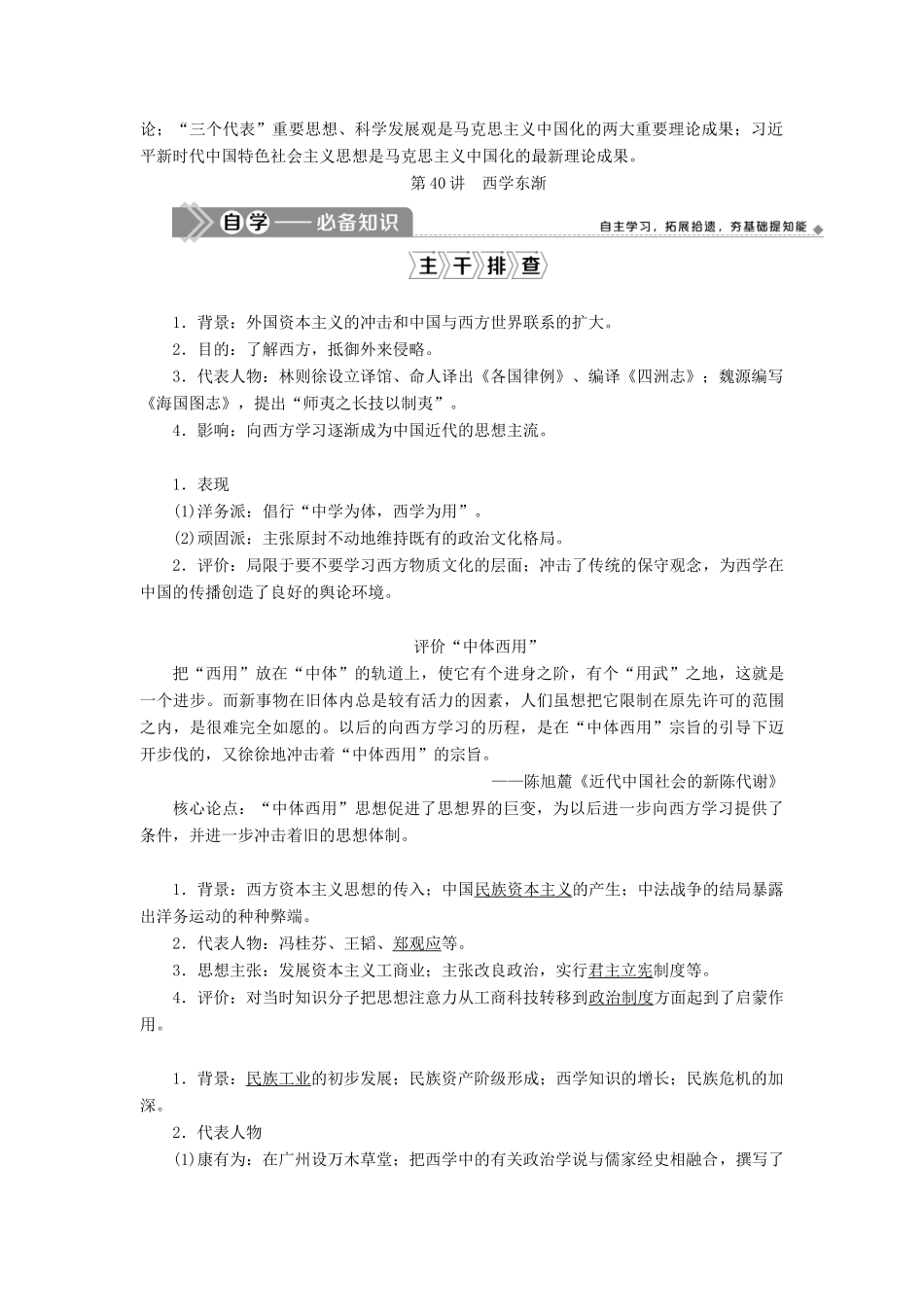

第十五单元近现代中外科技与文化本单元主要讲述了近现代中国的先进分子为救亡图存,不断探索独立、富强之路。线索一近代中国的思想解放潮流(1)学造器物。鸦片战争后,林则徐、魏源等先进中国人开始“开眼看世界”,并提出“师夷长技以制夷”的主张;19世纪60~90年代洋务派提出“中体西用”,并把“师夷长技”的思想付诸实践。(2)仿行制度。19世纪末,资产阶级维新派主张变法图强、实行君主立宪制,掀起了戊戌变法运动。资产阶级革命派领导了辛亥革命。三民主义是孙中山领导辛亥革命的指导思想,新三民主义明确反帝反封建,成为国共两党合作进行国民革命的政治基础。(3)思想解放。新文化运动以“民主、科学”为旗帜。线索二马克思主义中国化的理论成果毛泽东思想是马克思主义同中国革命具体实践相结合的产物,它指导中国革命一步步走向胜利;以邓小平为代表的中国共产党人,继承和发展了毛泽东思想,创立了邓小平理论;“三个代表”重要思想、科学发展观是马克思主义中国化的两大重要理论成果;习近平新时代中国特色社会主义思想是马克思主义中国化的最新理论成果。第40讲西学东渐1.背景:外国资本主义的冲击和中国与西方世界联系的扩大。2.目的:了解西方,抵御外来侵略。3.代表人物:林则徐设立译馆、命人译出《各国律例》、编译《四洲志》;魏源编写《海国图志》,提出“师夷之长技以制夷”。4.影响:向西方学习逐渐成为中国近代的思想主流。1.表现(1)洋务派:倡行“中学为体,西学为用”。(2)顽固派:主张原封不动地维持既有的政治文化格局。2.评价:局限于要不要学习西方物质文化的层面;冲击了传统的保守观念,为西学在中国的传播创造了良好的舆论环境。评价“中体西用”把“西用”放在“中体”的轨道上,使它有个进身之阶,有个“用武”之地,这就是一个进步。而新事物在旧体内总是较有活力的因素,人们虽想把它限制在原先许可的范围之内,是很难完全如愿的。以后的向西方学习的历程,是在“中体西用”宗旨的引导下迈开步伐的,又徐徐地冲击着“中体西用”的宗旨。——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》核心论点:“中体西用”思想促进了思想界的巨变,为以后进一步向西方学习提供了条件,并进一步冲击着旧的思想体制。1.背景:西方资本主义思想的传入;中国民族资本主义的产生;中法战争的结局暴露出洋务运动的种种弊端。2.代表人物:冯桂芬、王韬、郑观应等。3.思想主张:发展资本主义工商业;主张改良政治,实行君主立宪制度等。4.评价:对当时知识分子把思想注意力从工商科技转移到政治制度方面起到了启蒙作用。1.背景:民族工业的初步发展;民族资产阶级形成;西学知识的增长;民族危机的加深。2.代表人物(1)康有为:在广州设万木草堂;把西学中的有关政治学说与儒家经史相融合,撰写了《新学伪经考》《孔子改制考》等重要著作,为维新变法提供了理论依据。(2)梁启超:宣传民权思想,用进化论阐述君主立宪取代君主专制的必然性。(3)谭嗣同:以资产阶级自由、平等的观念,批判专制君权、宗法等级制度及纲常礼教,倡导男女平等,发出了那个时代的最强音。(4)严复:系统地将近代西方文化介绍到中国来的第一人。3.影响:是中国近代一次思想解放潮流,起到了思想启蒙的作用,为中国文化的发展开辟了一条新的道路。康有为维新思想的历史发展观康有为汲取了今文经学“变易”的哲学思想,糅合了“三统”“三世”学说,指出中国社会历史的发展可以分为三个阶段,即据乱世、升平世、太平世,指出“据乱、升平、太平”三世有序不乱地向前发展,强调中国由据乱世进入升平世的必然性。——徐绍清《论戊戌思潮的发生与近代思想解放》核心论点:康有为受达尔文进化论的影响,将儒家道德与西方近代思想观点相结合,促进了人民的觉醒。【思维发散】近代中国学习西方的不利因素(1)悠久历史,辉煌文化→华夷观念→排斥西方文明。(2)闭关政策,文化专制→民众保守愚昧→新思想缺乏群众基础。(3)近代资本主义经济尚未壮大→封建自然经济主导→新思想缺乏经济基础。(4)顽固势力坚守纲常名教,士大夫阶层保守→很大一部分官僚仇视一切外洋事务→直接阻碍新思想传播。【轻巧识记】...