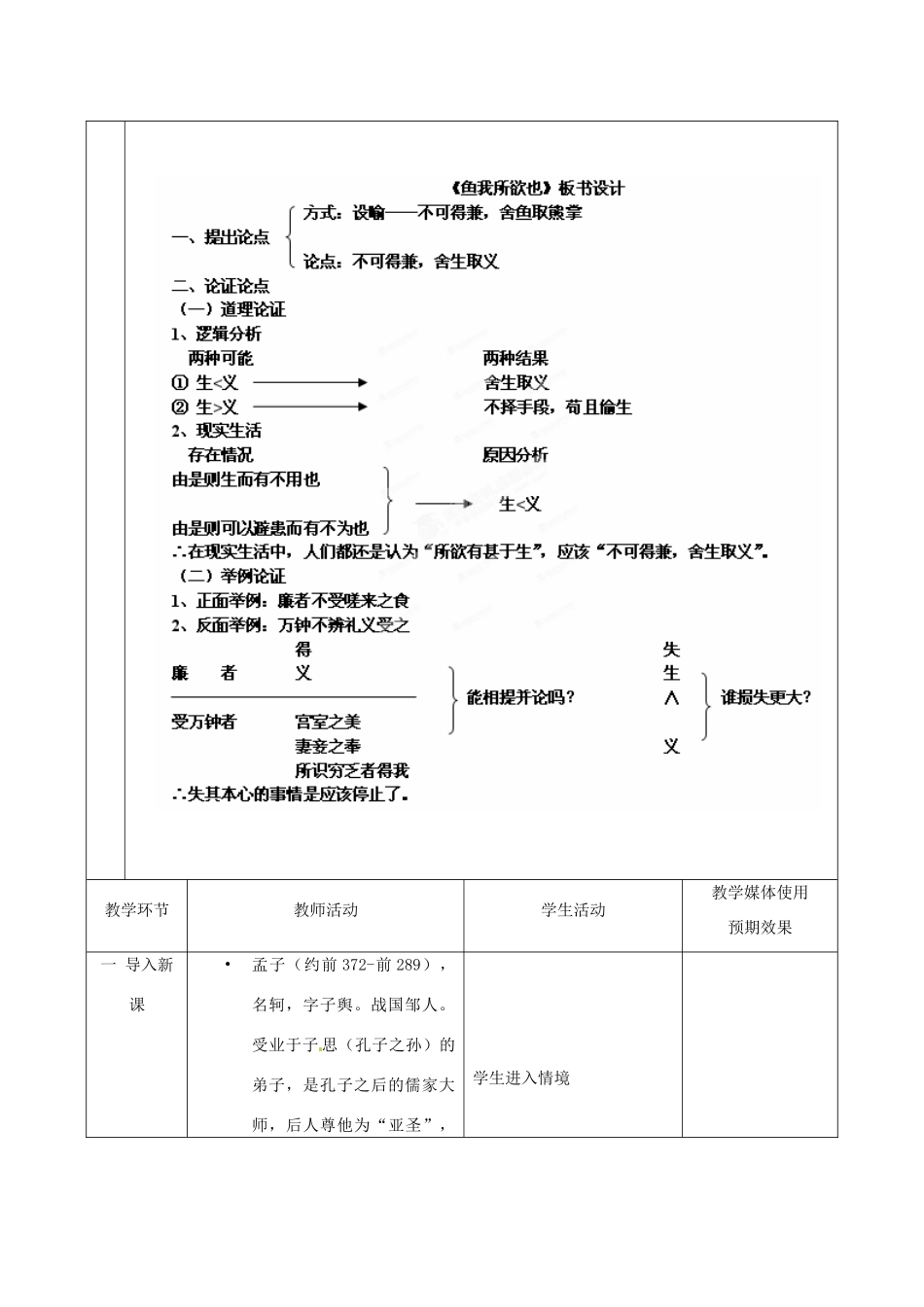

新疆精河县八十二团中学九年级语文下册《鱼我所欲也》教学设计新人教版设计要素设计内容教学内容分析孟子在本文中提出了“舍生取义”的中心论点,对比了两种人生观,赞扬了那些重义轻生、舍生取义的人,斥责了那些苟且偷生、见利忘义的人。教学目标知识与技能知识1.重点积累:“欲、舍、甚、得”等实词能力2.准确、明白的翻译文句3.学习本文比喻恰当,对比鲜明,说理透辟的论证方法过程与方法1.诵读法这是文言文教学最实用的教法,可采取多种形式的读,如墨读、齐读、跳读、精读、美读等。让学生在反复的诵读中感受语言,体会文意,进行文化熏陶。2.质疑法引导学生在学习过程中就自己不懂的地方提问,或对文章观点提出自己的见解,或就沦证过程等方面存在的问题大胆质疑。鼓励学生自主质疑,有利于发展学生良好的思维品质,增强课堂教学的针对性,从而提高课堂教学的效率。3.鉴赏法情感态度价值观认识孟子“舍生取义”思想的进步性及其现实意义。学情分析文章告诫同学们不辨礼义而贪求富贵,见利忘义的行为是不可取的。我们应该引导新一代的青少年,有高尚的追求与信仰,掌握丰富的科学文化知识,服务社会,造福未来。教学分析教学重点文章论点及论证方法;教学难点难点文章“义”的理解及其现实意义。解决办法资料助读;朗读课文,整体感知;译读课文,自由质疑,互动探究,理解文意;美读课文,体会语言特色,初步背诵课文。教学策略。本文说理较深,对初中学生来说,文字理解也存在一定的难度。基于此,学习课文前,首先安排学生做好课前预习,疏通文意;其次,利用互联网查找作者的相关资料,并设计课件;最后,通过自主、合作、探究,完成课文学习及拓展学习。板书设计教学环节教师活动学生活动教学媒体使用预期效果一导入新课•孟子(约前372-前289),名轲,字子舆。战国邹人。受业于子思(孔子之孙)的弟子,是孔子之后的儒家大师,后人尊他为“亚圣”,学生进入情境也把“孔孟”并称。•宋朝朱熹把《孟子》和《论语》、《大学》、《中庸》合为“四书”,成为儒家学者初学必读的书籍。二揭示目标知识1.重点积累:“欲、舍、甚、得”等实词能力2.准确、明白的翻译文句3.学习本文比喻恰当,对比鲜明,说理透辟的论证方法德育4.认识孟子“舍生取义”思想的进步性及其现实意义。学生明确。三自学指导。1掌握下列字词的读音:故不为苟(gǒu)得也死亦我所恶(wù)故患有所不辟(bì)也一箪(dān)食一豆羹(gēng)蹴(cù)尔而与之乞人不屑(xiè)也2课文分析:合作完成。第一部分(从开头至“贤者能勿丧耳”)提出“舍生取义”的中心论点,并说明“义”的美德就是人所固有的。第二部分(从“一箪食”至结尾)举例论证不能“见利忘义”,否则就是失掉了人所固有的“羞恶之心”。3准确、明白的翻译文句四学生自学讨论以下问题:1本文论证的中心是什么?怎样提出来的?2文章是怎样围绕论点逐层论述的?3文章主要运用了哪些修辞方法?4文中“所欲有甚于生者”中“所欲”可以指哪些事情?“所恶有甚于死者”中“所恶”可以指哪些事情?谈谈你的理解。5请你举一些“舍生取义”或“见利忘义”的例子及“舍生取义”的诗句,联系实际、结合孟子的“义”谈谈你的看法。自读课文后讨论明确。五检测自学结果1论点是:生,亦我所欲也,义,亦我所欲也;二者不可得兼,舍生而取义者也。设喻引出的。2先用鱼和熊掌设喻引出观点,再正反对比论述,最后用事例进一步论述观点。3比喻“舍鱼而取熊掌”是指名回答,教师明确一个巧妙而贴切的比喻,它恰当地说明了在人们所喜爱的两件事物不能同时兼得的情况下,就必须择优而取。“一箪食,一豆羹”也是比喻,说明饮食对饥饿者虽然重要,但不合乎礼义也宁死不食,从而证明了“义”重于“生”,突出了主题。对比:生和义比,义比生更可贵;死与不义比,不义比死更可恶。又用假设方式与事实作对比,赞扬了舍生取义的人。最后用“不食嗟来之食”与“不辩礼义而受万钟”作对比,赞扬了舍生取义的精神,批判了那些只贪图荣华富贵而不顾礼义廉耻的权贵们。这就起到了突出中心思想的作用。排比:通篇皆是。既有助于逐层深入分析,又能增强文章的气势和...