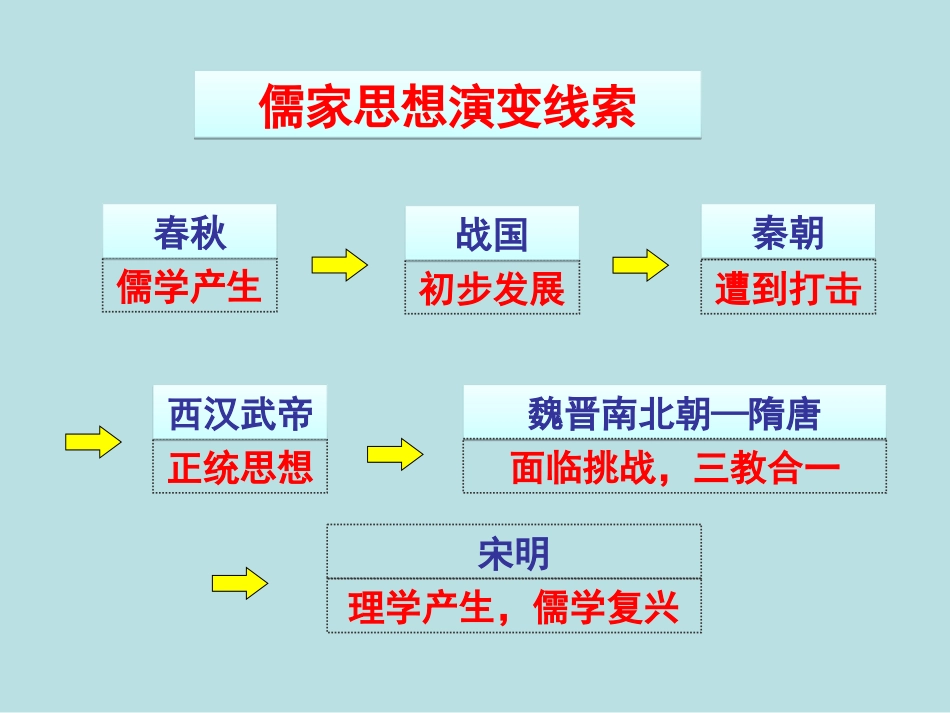

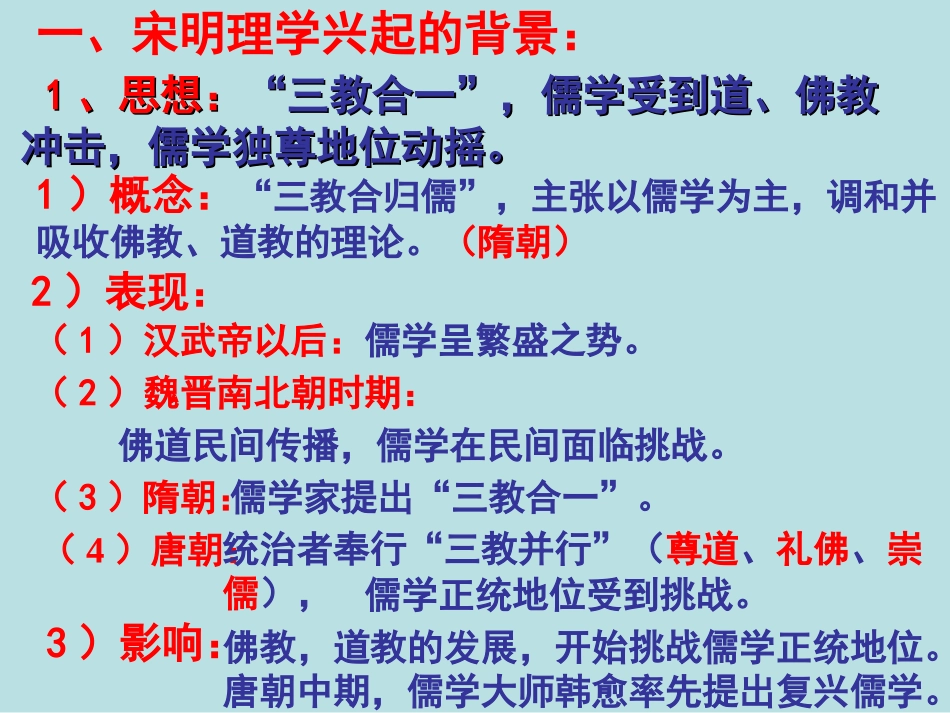

儒学产生初步发展春秋春秋儒家思想演变线索儒家思想演变线索魏晋南北朝—隋唐魏晋南北朝—隋唐正统思想遭到打击西汉武帝西汉武帝秦朝秦朝战国战国宋明面临挑战,三教合一理学产生,儒学复兴课标要求列举宋明理学的代表人物,说明宋明时期儒学的发展。(2)魏晋南北朝时期:(3)隋朝:(4)唐朝:佛道民间传播,儒学在民间面临挑战。儒学家提出“三教合一”。统治者奉行“三教并行”(尊道、礼佛、崇儒),一、宋明理学兴起的背景:1)概念:“三教合归儒”,主张以儒学为主,调和并吸收佛教、道教的理论。(隋朝)儒学正统地位受到挑战。11、思想:、思想:“三教合一”,儒学受到道、佛教“三教合一”,儒学受到道、佛教冲击,儒学独尊地位动摇。冲击,儒学独尊地位动摇。2)表现:(1)汉武帝以后:儒学呈繁盛之势。3)影响:佛教,道教的发展,开始挑战儒学正统地位。唐朝中期,儒学大师韩愈率先提出复兴儒学。道教在民间的传播:东汉末期,道教开始主要在受苦受难的民众中流行,太平道和五斗米道是道教最早的表现形式,太平道发动了东汉末年的黄巾军大起义。黄巾起义失败后,太平道遭到镇压,但道教作为一种宗教,在江南江北广大地区仍然继续流传,在上层社会中也拥有不少信徒。东晋时道教日盛,不仅有皇帝、大臣信奉,下层民众中也拥有众多的信徒。佛教盛行:魏晋南北朝时期,封建统治阶级大力支持和扶持佛教,同时,当时南北对峙,王朝更迭频繁,兵戈不息,剥削残酷,压迫深重,人民要寻求精神上的寄托,佛教宣扬的来生幸福迎合了这种需要,加上当时寺院占有大量土地,僧尼不入国家户籍,可以逃避赋役,破产农民大量投身寺院,寺院形成了独立的经济力量;加上佛教为了适应中国的国情,在自身传统方面作了自我改造,给处于不平等地位的各种人,提供了一种精神上机会均等的满足。所有这些导致佛教的盛行。任何时代,苦难中的人民只有两条路可走:一是对暴政反抗,一是籍宗教信仰,寻找未来的幸福。自从二世纪黄巾农民大暴动以来,中国境内从没有停止过战争。从事战争的人投入战争,没有从事战争的人,如妇女、儿童和老年人,大都投入宗教,希望神灵能赐给在战场上作战的孩子们和在家的家人平安。柏杨《中国人史纲》同心出版社白马寺创建于东汉永平十一年(公元68年),是佛教传入我国后第一座由官府建造的寺院,所以历来被尊为中国佛教的“祖庭”和“释源”,有“中国第一古刹”之称。福建泉州老君岩道教圣地武当山白马寺(河南洛阳)东汉末期,道教开始主要在受苦受难的民众中流行,太平道和五斗米道是道教最早的表现形式。江南春江南春唐•杜牧千里莺啼绿映红,千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风。水村山郭酒旗风。南朝四百八十寺,南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。多少楼台烟雨中。佛道盛行的缩影──另类皇帝梁武帝梁武帝名萧衍,南朝梁开国君主。自幼饱读儒家经书。后一度信奉道教,对阴阳、五行、星算无所不通,经常屈驾拜访著名道士陶弘景,以至于时人将陶称为“山中宰相”。后来梁武帝又舍道释佛,随着他“舍身”同泰寺,要以皇帝之身出家,他推崇佛教达到戏剧性的高潮。这首诗反映了魏晋时期什么现象?这首诗反映了魏晋时期什么现象?佛教兴盛佛教兴盛梁武帝到了老年,决定舍弃皇位,出家到同泰寺去做和尚,以显示自己对佛法的虔诚。国不可一日无君,皇帝出家了,朝廷大事由谁说了算?大臣们急得团团转,梁武帝才做了四天和尚,大臣们就把他接了回来,要他继续主持朝政。梁武帝回宫后,想想不对:“普通百姓出家后,要还俗还得拿一笔钱向寺院赎身;我是堂堂一国之君,还俗怎么能不出钱呢!”于是,梁武帝再次“舍身”到同泰寺出家。这次大臣们又来请他回宫,他说什么也不答应了。有个大臣忽然灵机一动,说道:“皇上既然‘舍身’为僧,我们就要为他‘赎身’,才能请他回宫啊!”大臣们觉得这话有道理,就化了一万万钱,去同泰寺为梁武帝“赎身”。寺院住持收到这么一大笔赎金很高兴,十分爽快地同意这位皇帝和尚还俗。过了不久,梁武帝第三次“舍身”到同泰寺出家。而且,他为了表示自己虔诚信佛,不但“舍”了自己的身子,还把宫内的人以及全国的土地都“舍”了。梁武帝“...