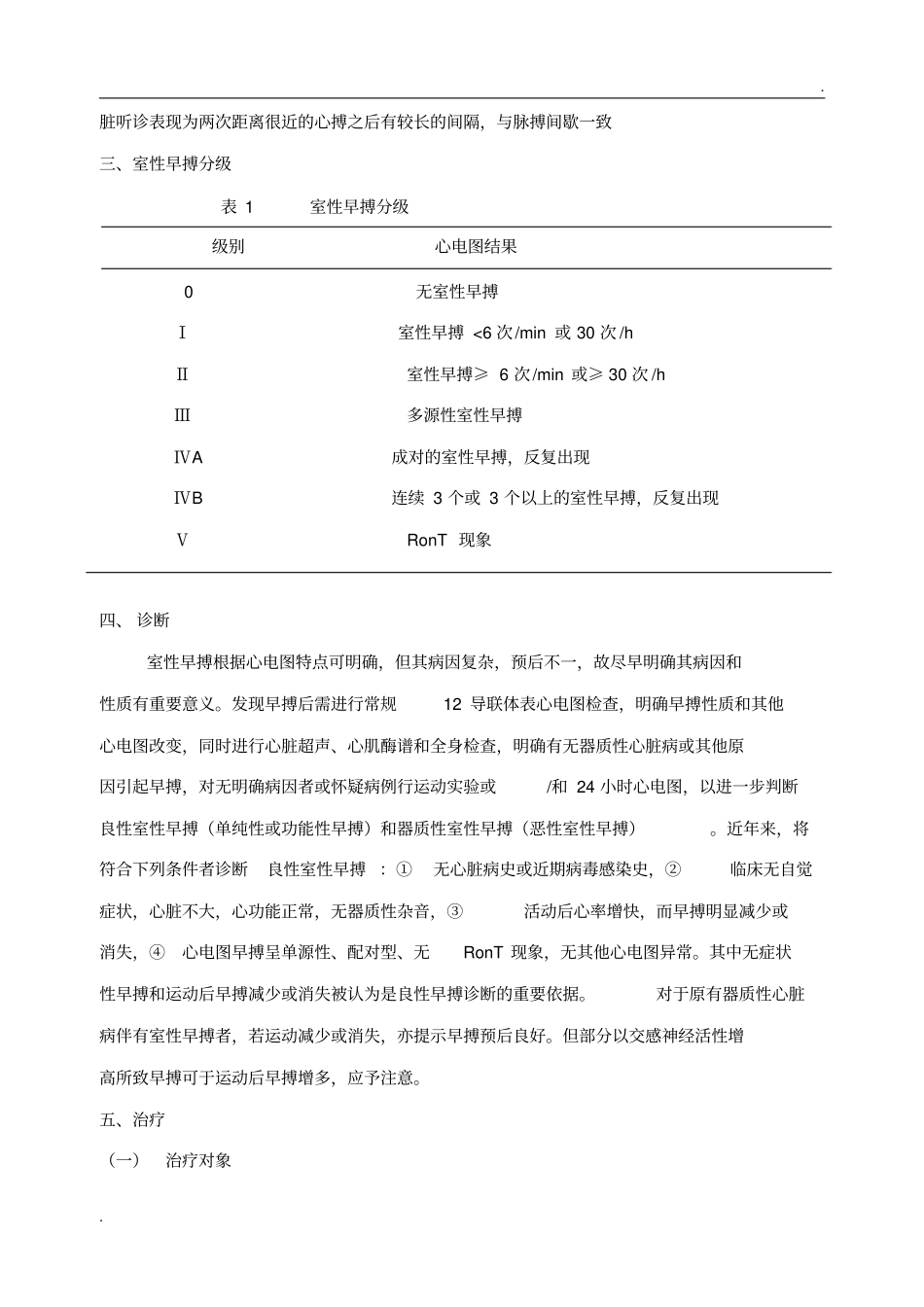

..快速心律失常的诊断和治疗概述快速心律失常包括频发室性早搏、室上性心动过速、室性心动过速及颤动和扑动。以前三者多见,为儿科较为常见的危重症。本文讲述有关诊断的新概念和治疗进展。(一)心脏传导系统..(二)心脏电生理特性自律性(automaticity);兴奋性(excitability);传导性(conductibility)室性早搏早搏分为房性早搏、交界性早搏和室性早搏,儿童以室性早搏为主,并有逐渐增多趋势。本节主要讲述室性早搏的病因、诊断和治疗。一、病因儿童室性早搏大多呈良性,见于无器质性心脏病的各阶段健康儿童。但部分年长儿童可在精神紧张、胃肠道疾病、胆道感染或植物神经功能紊乱等时可发生室性早搏。另下列各种原因均可致室性早搏:①药物因素:洋地黄、奎尼丁、普鲁卡因酰胺、锑剂、肾上腺素、异丙肾上腺素、麻黄素等过量或中毒,其中以洋地黄常见且明显,②电解质紊乱:如低血钾、钙、镁,可致室性早搏,且易发展为恶性心律失常,③心脏疾病因素:各种原因致心肌炎,心肌病,先天性心脏病及心脏病术中术后,左室条索,风湿性心脏病,二儿尖瓣脱垂及各种心脏有创检查,④全身疾病:如缺氧、中毒、SLE、肾病综合征等。二、临床表现儿童期室性早搏大多无任何临床症状,少部分年长儿童可诉心前区不适,心跳不规则或感到胸前撞击,心脏突然下沉或停顿。一般在体检时或因原发疾病就诊时发现早搏。心..脏听诊表现为两次距离很近的心搏之后有较长的间隔,与脉搏间歇一致三、室性早搏分级表1室性早搏分级级别心电图结果0无室性早搏Ⅰ室性早搏<6次/min或30次/hⅡ室性早搏≥6次/min或≥30次/hⅢ多源性室性早搏ⅣA成对的室性早搏,反复出现ⅣB连续3个或3个以上的室性早搏,反复出现ⅤRonT现象四、诊断室性早搏根据心电图特点可明确,但其病因复杂,预后不一,故尽早明确其病因和性质有重要意义。发现早搏后需进行常规12导联体表心电图检查,明确早搏性质和其他心电图改变,同时进行心脏超声、心肌酶谱和全身检查,明确有无器质性心脏病或其他原因引起早搏,对无明确病因者或怀疑病例行运动实验或/和24小时心电图,以进一步判断良性室性早搏(单纯性或功能性早搏)和器质性室性早搏(恶性室性早搏)。近年来,将符合下列条件者诊断良性室性早搏:①无心脏病史或近期病毒感染史,②临床无自觉症状,心脏不大,心功能正常,无器质性杂音,③活动后心率增快,而早搏明显减少或消失,④心电图早搏呈单源性、配对型、无RonT现象,无其他心电图异常。其中无症状性早搏和运动后早搏减少或消失被认为是良性早搏诊断的重要依据。对于原有器质性心脏病伴有室性早搏者,若运动减少或消失,亦提示早搏预后良好。但部分以交感神经活性增高所致早搏可于运动后早搏增多,应予注意。五、治疗(一)治疗对象..室性早搏大多数不需要药物治疗已成共识,但哪些病例需要治疗仍有分歧。综合各家意见及我们的经验,认为下列情况应予治疗:1.电解质紊乱致室性早搏者,因其易致心动过速或室颤,故需要在治疗原发疾病同时,积极治疗室性早搏。2.药物中毒者,若停药并对症处理后,仍有早搏,需治疗。3.心肌炎、心肌病等器质性心脏病患者若为偶发室性早搏,可治疗原发病同时观察早搏发展,若增多或为频发,则需要治疗。4.Lown3-5级以上早搏者,需要治疗。5.良性早搏>10/min者,予治疗。若效果不佳,可停药观察。(二)药物选择根据原发病、心功能状况及疗效选药;口服给药,单一给药为主,极频发早搏可静脉用药。1、心律平:IC类,属广谱抗心律失常药,儿科最常用的一线药,口服:5~7mg/(kg.次),每6-8h一次,有效后用2~3mg/(kg.次)维持。2、乙胺碘呋酮:Ⅲ类药,延长动作电位时间。以往因发现副作用大,作为二线药。但近年大样本研究认为其肺纤维化、甲状腺功能紊乱等副作用在儿科不常见,且因高效,故被推荐为一线药物。20mg/(kg.d),分三次,1~2周后渐减至1/3量,每日1次维持。因其负心肌作用较心律平弱,尤适应于轻度心衰病人。3、慢心律:ⅠB类药,二线用药,15~20mg/(kg.d),分3~4次。4、洋地黄中毒者:静脉点滴0.3%氯化钾,用利多卡因1~2mg/(kg.次)静注,或苯妥因钠15mg/(kg.d),分4次口服,静滴1~3m...