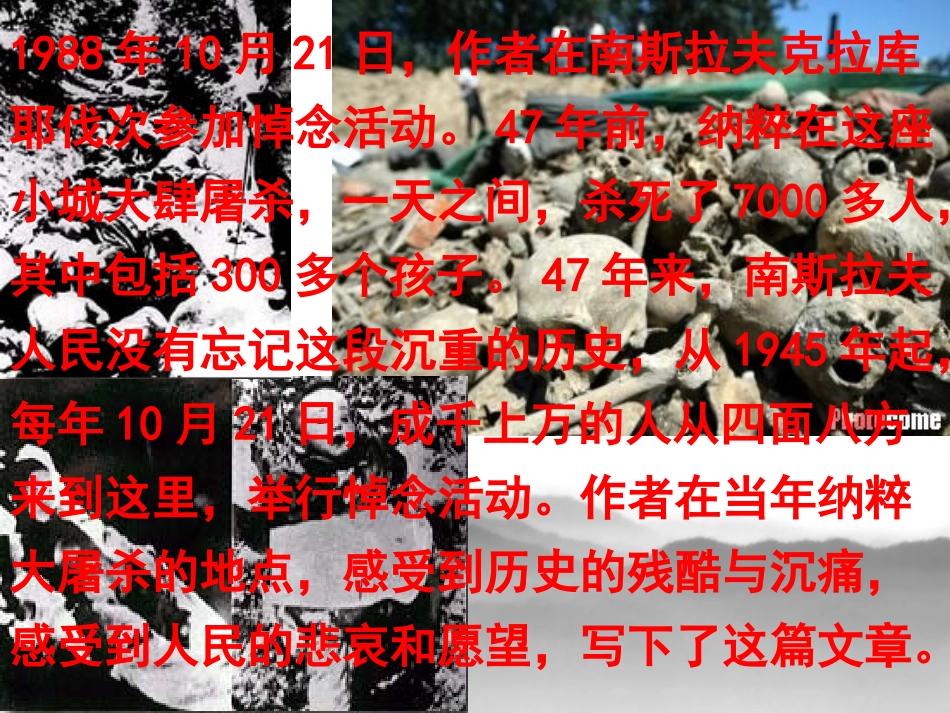

1988年10月21日,作者在南斯拉夫克拉库耶伐次参加悼念活动。47年前,纳粹在这座小城大肆屠杀,一天之间,杀死了7000多人,其中包括300多个孩子。47年来,南斯拉夫人民没有忘记这段沉重的历史,从1945年起,每年10月21日,成千上万的人从四面八方来到这里,举行悼念活动。作者在当年纳粹大屠杀的地点,感受到历史的残酷与沉痛,感受到人民的悲哀和愿望,写下了这篇文章。美国华裔女作家,1921年生,湖北武汉人。因创办国际作家写作室,被称为“世界文学组织的建筑师”,“世界文学组织之母”。聂华苓的作品以深邃的历史感表现现代中国的沦桑变化,抒写台湾中下层人们的乡愁和海外浪子的悲歌。创作坚持“溶传统于现代,溶西方于中国”的艺术追求。其代表作品为《桑青与桃红》,被列入亚洲小说一百强之中。新著有回忆录《三生三世》。聂华苓聂华苓一、引言二、主体(纪念活动的四个片断)(一)、来到纪念地(二)、看纪念演出(三)、参加座谈会(四)、参观纪念馆除了与纪念活动有关的文字,作者还写了些什么?有什么用意?南京大屠杀一位西德作家和一位日本作家的发言一位作家讲话之后,日本人也要讲话了。(称他为“日本人”为什么不说“作家”?)日本作家为日本军国主义开脱罪责,他在自私地狡辩。作家本应具有人类的良知。作者不称他为作家,说“日本人”,表明了作者对他的鄙弃。许多人与西德作家握手,在无言之中表明人们对日本人的反感和唾弃。他们坐在书桌前……引用迪桑卡的诗句包含了作者怎样的思想感情?他们在爱的阳光下成长,丝毫没有意识到近在眼前的死亡威胁。歌唱孩子们的可爱和希望,从另一方面,反衬了纳粹的残暴,是对纳粹强盗的控诉。不矛盾。成千上万的人来纪念当年被残杀的人,特别是两位生还者来到这里,半个世纪前残酷的历史呈现在人们跟前,在凄风苦雨的悲哀气氛中,历史和现实融合了。残酷的历史令人悲哀;南斯拉夫人民没有忘记历史,成千上万人来到这里纪念死者,这又是美丽的。这一切都是真实的;47年前纳粹竟然认为种族有优劣,要消灭劣等种族,这是何等荒谬。历史、现实,在雨中融合了——融成一幅悲哀而美丽、真实而荒谬的画面。(如何理解这看似矛盾的议论。)世世代代“人”的声音,在诗和音乐的韵律中,响彻云霄,响遍山谷。这个引号起强调作用,强调人的价值、生命的价值。人,是健忘的。不记仇,很对。但是,不能忘记。作者强调不能忘记历史,只有记住历史,吸取历史教训,才能保证世间永远不再有战争和屠杀。(联系上下文,说说这句话的涵义)(为什么给“人”字加引号?)结尾处,为什么要引用死者的遗言?因为这是纳粹千千万万死去的孩子们的心声,亦是孩子们对死亡的恐惧与不甘。是他们在临死前最后所写的话。以此为题,可以更加强烈地表明人们对战争憎恶,对生的渴望。最后摘录的被残杀者留下的只言片纸,就是拾取人性中最为闪光的几个瞬间,控诉了泯灭人性的战争。为什么要以《亲爱的爸爸妈妈》为题?本文本文表达表达了怎了怎样的样的主题?主题?①控诉战争的残忍。②歌颂爱的伟大。③揭露非正义战争维护者的自私嘴脸。④我们应该不停地反思历史。