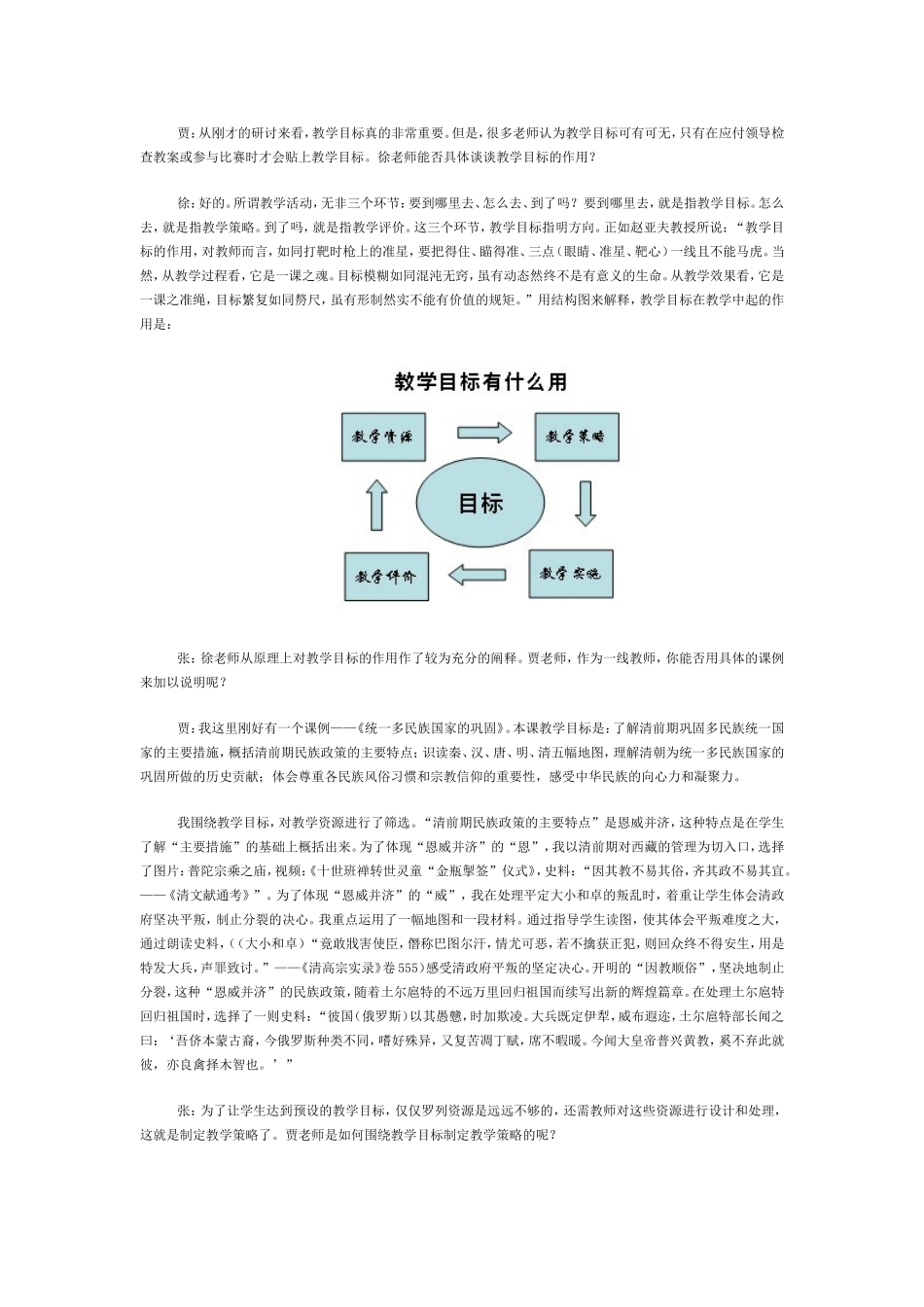

历史课程目标的变化与有效达成专题讲座第1讲课程标准关于“课程目标”的新要求张汉林(北京市西城区教育研修学院,中学高级)徐雁(北京市第四中学,中学高级)贾海燕(北京市月坛中学,中学一级)内容纲目:一、两个层面的目标二、课程目标的变化三、三维目标的内涵一、两个层面的目标张:大家好!欢迎收看国培计划初中历史远程培训专题节目。今天到场的专家有北京市第四中学徐雁老师和北京市月坛中学贾海燕老师。我是北京市西城区教育研修学院张汉林。我们要讨论的主题是“历史课程目标的变化与有效达成”。我们现在探讨第1个话题:两个层面的目标。贾:“目标”,按照《现代汉语词典》的解释,就是“想要达到的境地或标准”。做任何事情,都应该有一个明确的目标。现在流行一本名为《目标第一》的书,书中认为目标定位是走向成功的关键。我想,课程目标的定位同样如此。徐:我赞同贾老师的说法。说到目标,有一对概念需要区分,那就是课程目标和教学目标。教育目标从课程层面来讲,是课程目标;从教学角度来讲,就是教学目标。课程目标是学完这门课之后要达到的目标,教学目标则是一节课、一个单元、一个学期要实现的目标。张:徐老师的这个观点非常重要。我们来看一个实例。某教师在《文艺复兴》一课制定了如下教学目标:(1)通过对文艺复兴中的科学探索的认识,培养学生的理性主义精神和科学精神。(2)通过对人文主义的认识,使学生充分认识人的价值,培养热爱生活和积极进取的精神。两位老师说说,这段教学目标的表述存在什么问题呢?合:讨论。问题1:主语应该是学生而不是教师。问题2:目标太大,难以实现。张:根本原因就在于不懂得课程目标和教学目标的区别,“培养理性主义精神和科学精神”、“培养热爱生活和积极进取的精神”是课程目标,而非教学目标,短短一节课是无法实现的。徐:谈了这么多,什么是教学目标,什么是课程目标,咱们还没有从正面给一个定义呢。张:所谓教学目标,就是对学生通过教学活动要达到的标准或结果的预期。这个定义很简单,但是内涵很丰富。所谓课程目标,即课程标准中规定的对学生通过学科教育教学要达到的标准或结果的预期。贾:从刚才的研讨来看,教学目标真的非常重要。但是,很多老师认为教学目标可有可无,只有在应付领导检查教案或参与比赛时才会贴上教学目标。徐老师能否具体谈谈教学目标的作用?徐:好的。所谓教学活动,无非三个环节:要到哪里去、怎么去、到了吗?要到哪里去,就是指教学目标。怎么去,就是指教学策略。到了吗,就是指教学评价。这三个环节,教学目标指明方向。正如赵亚夫教授所说:“教学目标的作用,对教师而言,如同打靶时枪上的准星,要把得住、瞄得准、三点(眼睛、准星、靶心)一线且不能马虎。当然,从教学过程看,它是一课之魂。目标模糊如同混沌无窍,虽有动态然终不是有意义的生命。从教学效果看,它是一课之准绳,目标繁复如同剺尺,虽有形制然实不能有价值的规矩。”用结构图来解释,教学目标在教学中起的作用是:张:徐老师从原理上对教学目标的作用作了较为充分的阐释。贾老师,作为一线教师,你能否用具体的课例来加以说明呢?贾:我这里刚好有一个课例——《统一多民族国家的巩固》。本课教学目标是:了解清前期巩固多民族统一国家的主要措施,概括清前期民族政策的主要特点;识读秦、汉、唐、明、清五幅地图,理解清朝为统一多民族国家的巩固所做的历史贡献;体会尊重各民族风俗习惯和宗教信仰的重要性,感受中华民族的向心力和凝聚力。我围绕教学目标,对教学资源进行了筛选。“清前期民族政策的主要特点”是恩威并济,这种特点是在学生了解“主要措施”的基础上概括出来。为了体现“恩威并济”的“恩”,我以清前期对西藏的管理为切入口,选择了图片:普陀宗乘之庙,视频:《十世班禅转世灵童“金瓶掣签”仪式》,史料:“因其教不易其俗,齐其政不易其宜。——《清文献通考》”。为了体现“恩威并济”的“威”,我在处理平定大小和卓的叛乱时,着重让学生体会清政府坚决平叛,制止分裂的决心。我重点运用了一幅地图和一段材料。通过指导学生读图,使其体会平叛难度之大,通过朗读史料,((大...