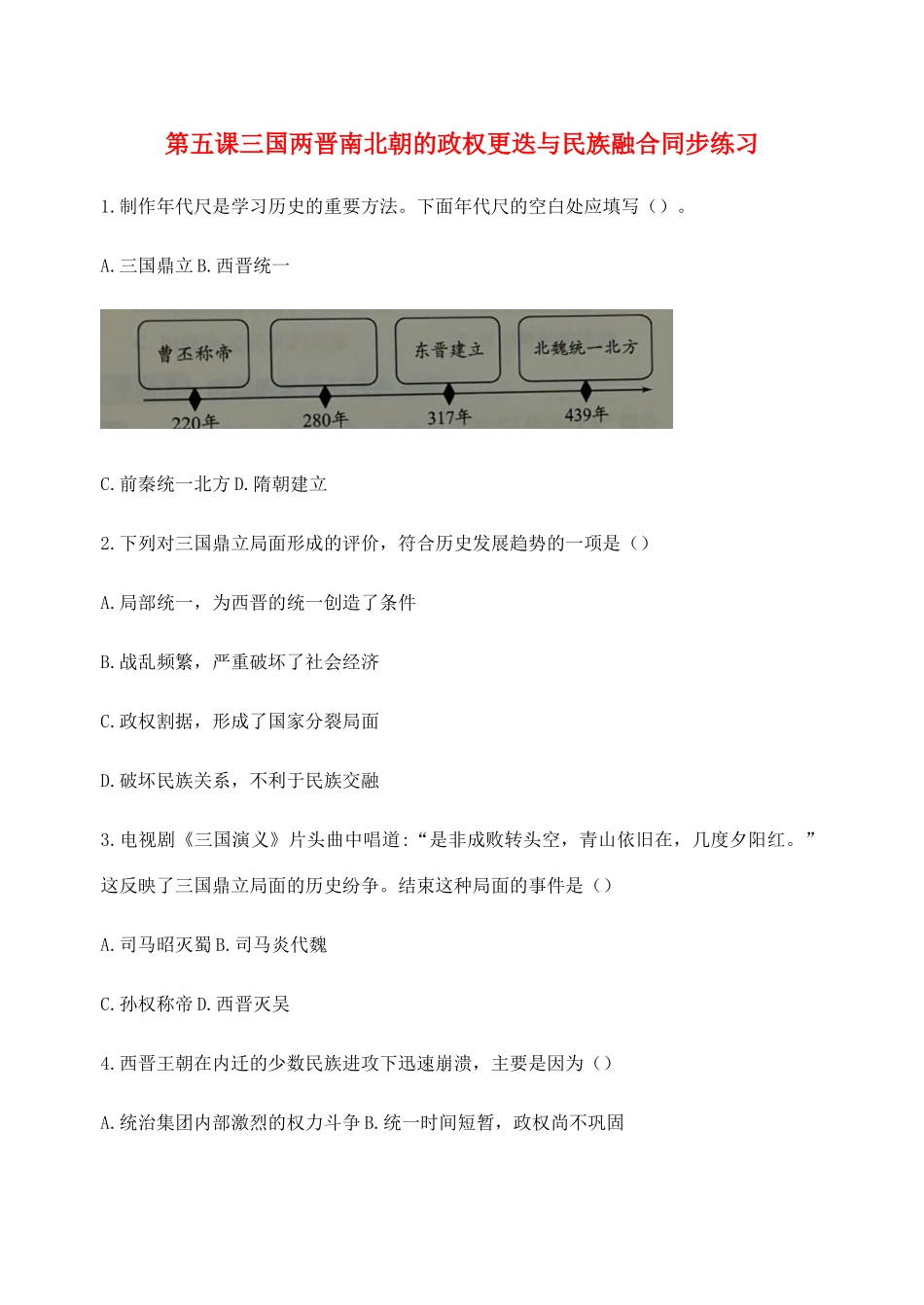

第五课三国两晋南北朝的政权更迭与民族融合同步练习1.制作年代尺是学习历史的重要方法。下面年代尺的空白处应填写()。A.三国鼎立B.西晋统一C.前秦统一北方D.隋朝建立2.下列对三国鼎立局面形成的评价,符合历史发展趋势的一项是()A.局部统一,为西晋的统一创造了条件B.战乱频繁,严重破坏了社会经济C.政权割据,形成了国家分裂局面D.破坏民族关系,不利于民族交融3.电视剧《三国演义》片头曲中唱道:“是非成败转头空,青山依旧在,几度夕阳红。”这反映了三国鼎立局面的历史纷争。结束这种局面的事件是()A.司马昭灭蜀B.司马炎代魏C.孙权称帝D.西晋灭吴4.西晋王朝在内迁的少数民族进攻下迅速崩溃,主要是因为()A.统治集团内部激烈的权力斗争B.统一时间短暂,政权尚不巩固C.豪强地主控制人口,拥兵割据D.汉末以来的经济破坏尚未得到恢复3.从三国后期到西5.晋初期,位于北方地区的政权战胜其他割据政权,形成统一的主要原因是()A.北方地区的社会经济发展程度高于南方地区B.北方地区出现了民族大融合的趋势C.北方政权成功地削弱了导致分裂的豪强地主势力D.北方政权进一步完善了专制主义的中央集权制度6..自东汉至西晋,北方少数民族大量内迁,出现这种现象的根本原因是()A.汉族先进经济文化的吸引B.北方战乱动荡,民族矛盾尖锐C.西晋短期统一,政局稳定D.北魏孝文帝改革促进民族融合7..淝水之战是东晋十六国时期北方的统一政权前秦向南方东晋发起的侵略吞并的一系列战役中的关键战役。这场战役()A.奠定了南北方对峙的局面B.前秦政权在之后迅速崩溃C.东晋迅速强大并统一北方D.鲜卑族自此之后由盛转衰8.唐代羊士谔在《忆江南旧游二首》中写道“山阴路上桂花初,王谢风流满晋书”,感叹王谢家族因文采风流、功业显著、权倾朝野,而彪炳史册。材料说明()。A.王谢为西晋统治江南打下了基础B.晋书专为当时世家大族歌功颂德C.高门士族是东晋政权的主要支柱D.魏晋时期社会政治经济全面繁荣9.战国至秦汉时期,北方一直是全国的经济重心,但是到了魏晋南北朝时期,中原经济区独占鳌头的局面不复存在了,原本落后的江南经济获得了显著发展,使长期以来的南北经济发展不平衡性与悬殊性缩小了。这说明魏晋南北朝时期()A.江南经济发展水平迅速超过北方B.江南经济开发的新格局初步形成C.中原经济区的优势地位不复存在D.全国的经济重心已经转移到南方10.据南朝《宋书》记载,“(江南)地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥绵布帛之饶,覆衣天下”。魏晋南北朝时期,江南地区得以开发的主要原因是()A.南方的自然条件优越B.北方人民南迁带来先进技术C.江南统治者施行仁政D.南方社会较为稳定11.孝文帝迁都后,有“百国千城,莫不欢附,商胡贩客,日奔塞下”。其中“塞下”应是A.洛阳B.长安C.平城D.建康12.北魏时期出现了“舟车所通,足迹所履,莫不商贩”的现象,这反映了当时()A.小农经济解体B.商品交易活跃C.人口大量流亡D.重农政策被废除13..北魏迁都后,在都城洛阳为外族使节设置了“四夷馆”和“四夷里”,在这里居住的主要有归魏的南朝人士、边夷侍子、朝贡使节、入朝的周边民族首领以及大多以朝贡使节名义进入洛阳的胡商贩客,并用归正、归德、慕化、慕义等词为“馆”“里”定名。此举旨在A.促进洛阳经济的恢复发展B.彰显民族政策的开明C.凸显北魏的华夏正统地位D.缓和南北政权的矛盾14.北魏统一北方,促进了民族融合,使鲜卑族由畜牧经济为主的游牧生活,逐步转向以农业经济为主的定居生活。这表明民族融合的过程,从经济发展角度来看,实质上是()A.封建化的过程B.工业化的过程C.农业化的过程D.汉化的过程15.《北史》载:“孝文帝引见朝臣,诏断北语,一从正音…于是诏:年三十以上,习性以久,容或不可卒革;三十以下,见在朝廷之人,语音不听仍旧。若有故为,当降爵黜官。”下列对这一诏令的理解正确的是A.罢免在朝廷上不说汉话的官员B.罢免不会说汉话的官员C.提倡官员说汉话而不说鲜卑话D.上朝议事不准说鲜卑话16.新疆吐鲁番曾出土了一份公元408年的文书,这份文书是用楷书书写的,记录的是当地选举应试的情况,从中可知当时的策试内容涉及《诗经》《春秋》,还涉及...