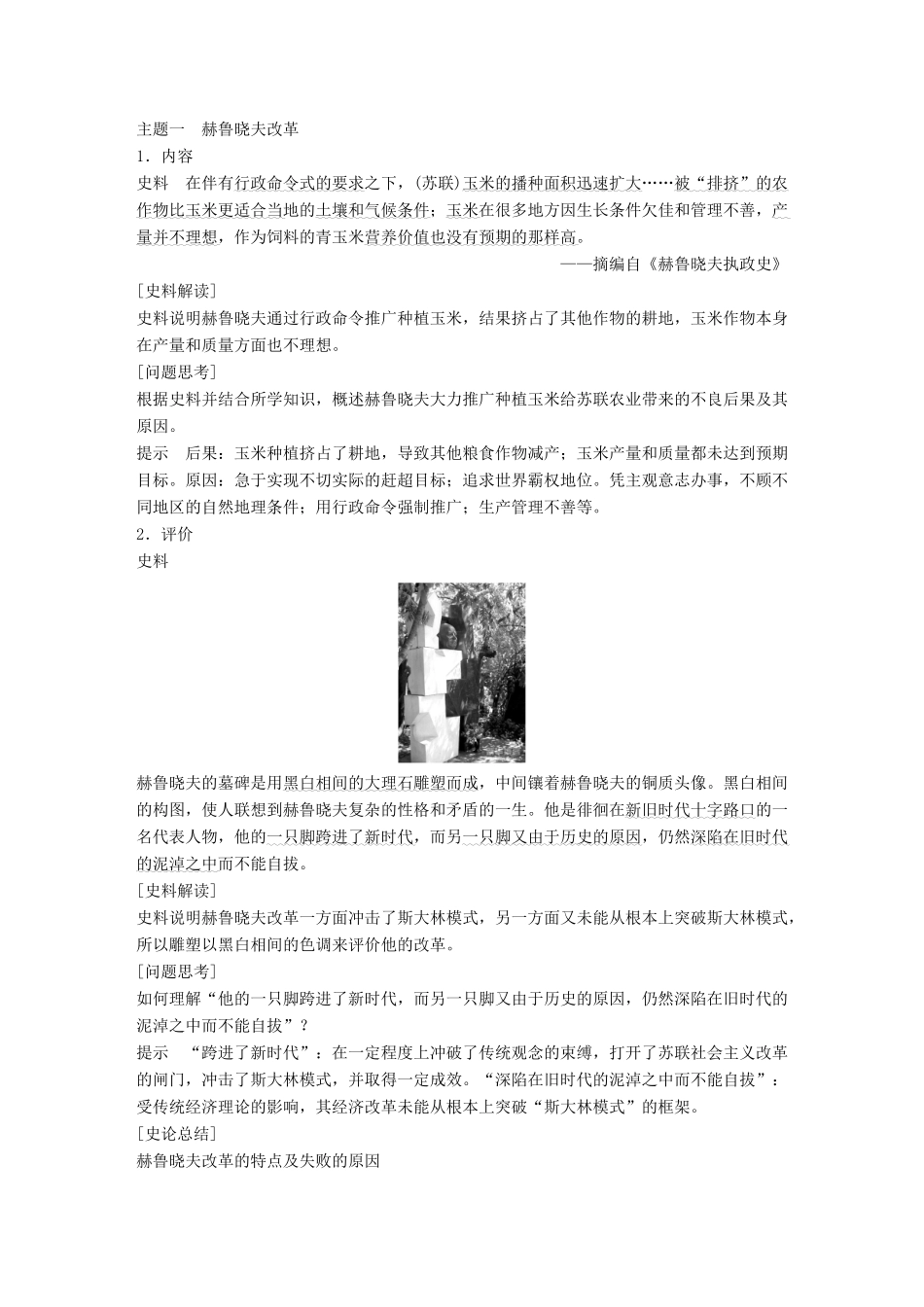

第3课苏联社会主义改革与挫折[目标导航]课程标准学习目标概述从赫鲁晓夫改革到戈尔巴乔夫改革的基本历程,认识社会主义改革的复杂性、艰巨性和曲折性。1.分析斯大林模式的弊端,理解赫鲁晓夫、勃列日涅夫、戈尔巴乔夫改革的背景。2.掌握赫鲁晓夫、勃列日涅夫、戈尔巴乔夫改革的内容,理解各自改革的特点及影响。3.掌握苏联三次改革的结果,认识苏联改革失败的原因及影响。一、摇摆不定的赫鲁晓夫改革1.背景(1)20世纪50年代,斯大林模式的弊端日益显现。(2)1953年,斯大林逝世,为苏联体制改革提供了契机。2.改革措施(1)经济上:①农业方面:扩大集体农庄和国营农场的自主权;削减农业税,提高农副产品的收购价格;鼓励大规模开垦荒地和种植玉米。②工业方面:对工业管理体制进行改革,扩大地方权力。(2)政治上:批判对斯大林的个人崇拜,进行平反冤假错案活动。3.评价(1)进步性:冲击了“神圣不可侵犯”的斯大林模式,打开了苏联社会主义改革的闸门,具有探索性和开创性。(2)局限性:缺乏正确的理论指导,没有进行总体的规划和科学的试验,未能从根本上打破斯大林模式的框架。[易混易错]赫鲁晓夫改革≠废除斯大林模式赫鲁晓夫改革是从理论到实践上对斯大林模式发起的一次全面冲击,但从总体上说,只是在斯大林模式的基础上,对斯大林经济模式中明显不适应生产力发展的部分进行改革。从宏观上看,赫鲁晓夫是斯大林的继承者,而不是叛逆者;是斯大林模式的修补者,而不是抛弃斯大林模式的革新者。二、逐渐停滞的勃列日涅夫改革1.前期改革(1)内容:重点进行工业改革,推行“新经济体制”,改进工业管理。(2)作用①对高度集中的经济管理体制产生了一定的冲击作用。②使国民经济在一定程度上获得发展,人民生活水平逐步提高。③军事实力和综合国力增强,苏联成为与美国匹敌的超级大国。2.后期改革(1)状况:改革步伐逐渐缓慢。(2)结果①经济发展呈现停滞和下降趋势。②各种社会矛盾不断滋生和积聚,苏联陷入困境。三、莫斯科落日1.戈尔巴乔夫改革(1)经济改革①内容:制定“加速发展战略”,重视科技,用经济管理的方式代替行政命令。②结果:改革措施难以奏效,将改革重心转向政治领域。(2)政治改革①用“人道的、民主的社会主义”取代“科学社会主义”。②倡导“民主化”和“公开性”,纵容自由化思想。③推行政治多元化,实行多党制。2.影响(1)国家政局不稳,经济连年滑坡,思想领域极度混乱。民族问题日益严重,民族分裂运动愈演愈烈。(2)苏联解体①开始:1991年8月,公布了《苏维埃主权共和国联盟条约》,苏联由联盟变成了一个松散的邦联。②加速:“八一九”事件后,苏联国家政权发生质变。③解体:1991年12月,《阿拉木图宣言》签署,苏联完全解体。[误区警示]戈尔巴乔夫改革不是导致苏联解体的根本原因。苏联解体的根本原因是斯大林模式的弊端长期得不到纠正,从而积累了大量的矛盾和问题,戈尔巴乔夫改革激化了这些矛盾,从而导致苏联解体。[思维点拨]全面认识苏联的三次改革赫鲁晓夫改革和勃列日涅夫改革是对“斯大林模式”的局部改革,而戈尔巴乔夫改革则是对“斯大林模式”的彻底否定,放弃了社会主义制度。三次改革的侧重点不同,赫鲁晓夫改革侧重于农业,勃列日涅夫改革侧重于工业,戈尔巴乔夫改革则侧重于政治体制改革。[图解识记]苏联社会主义改革与挫折主题一赫鲁晓夫改革1.内容史料在伴有行政命令式的要求之下,(苏联)玉米的播种面积迅速扩大……被“排挤”的农作物比玉米更适合当地的土壤和气候条件;玉米在很多地方因生长条件欠佳和管理不善,产量并不理想,作为饲料的青玉米营养价值也没有预期的那样高。——摘编自《赫鲁晓夫执政史》[史料解读]史料说明赫鲁晓夫通过行政命令推广种植玉米,结果挤占了其他作物的耕地,玉米作物本身在产量和质量方面也不理想。[问题思考]根据史料并结合所学知识,概述赫鲁晓夫大力推广种植玉米给苏联农业带来的不良后果及其原因。提示后果:玉米种植挤占了耕地,导致其他粮食作物减产;玉米产量和质量都未达到预期目标。原因:急于实现不切实际的赶超目标;追求世界霸权地位。凭主观意志办事,不顾不同地区的自然地理条件;用...