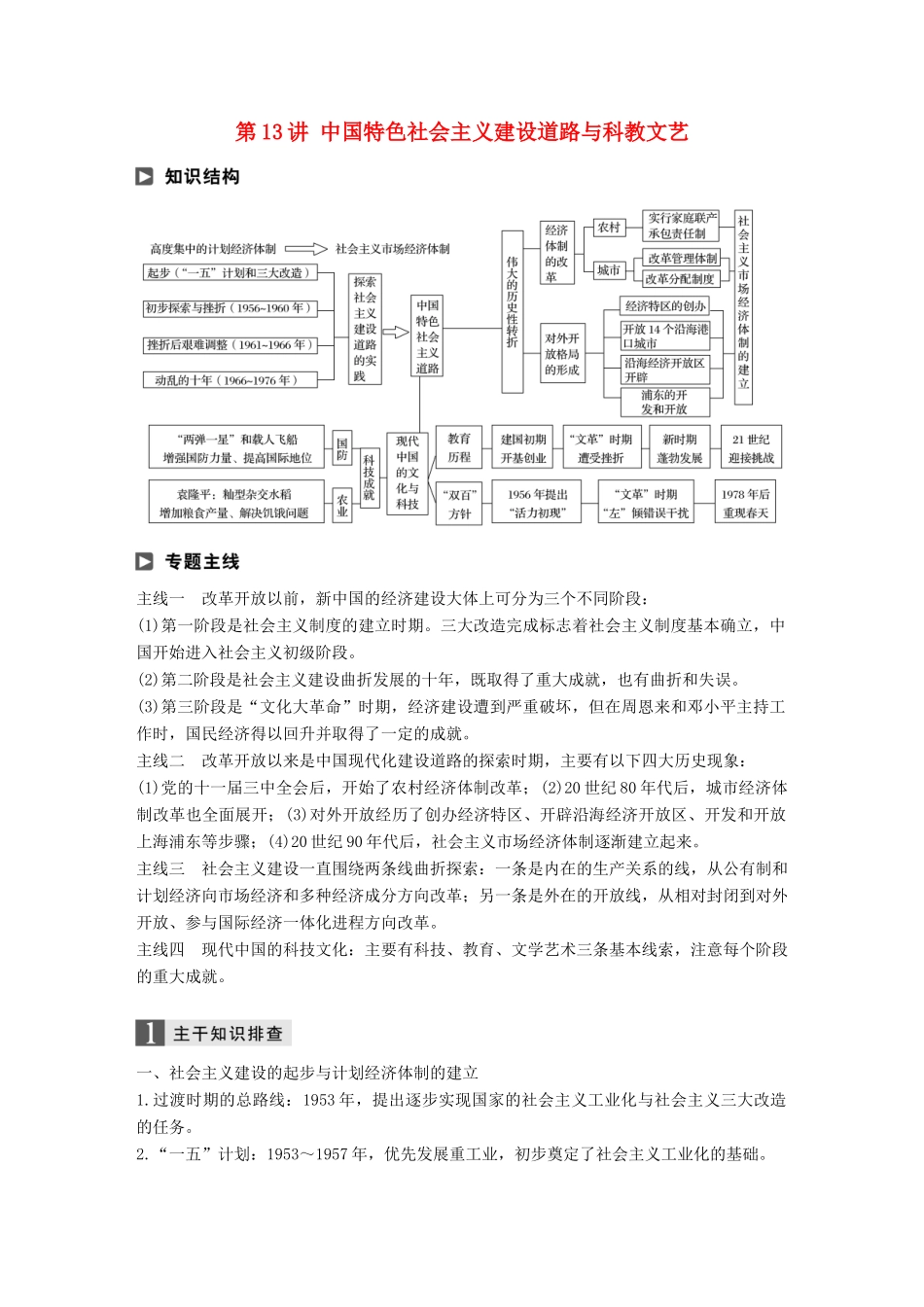

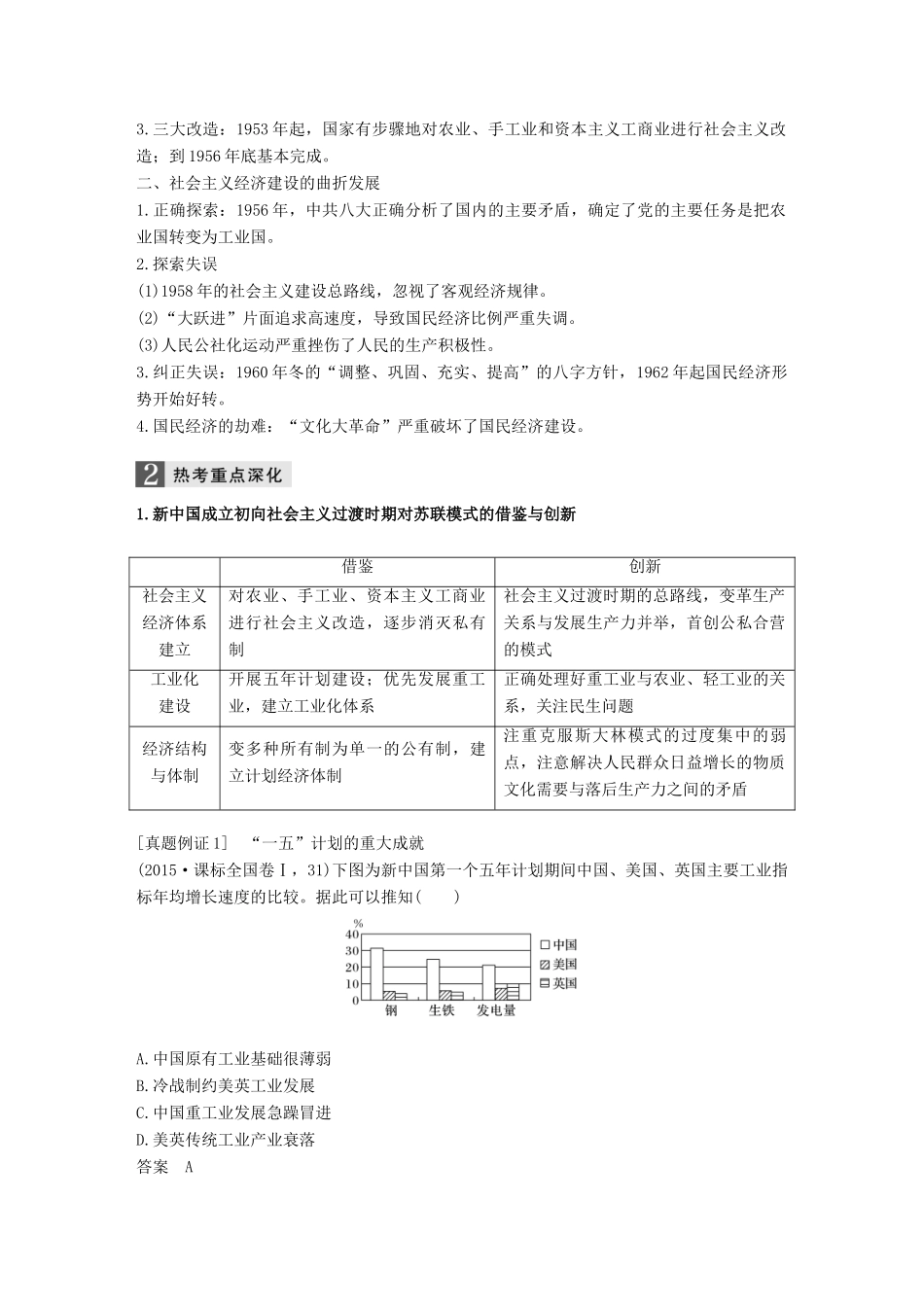

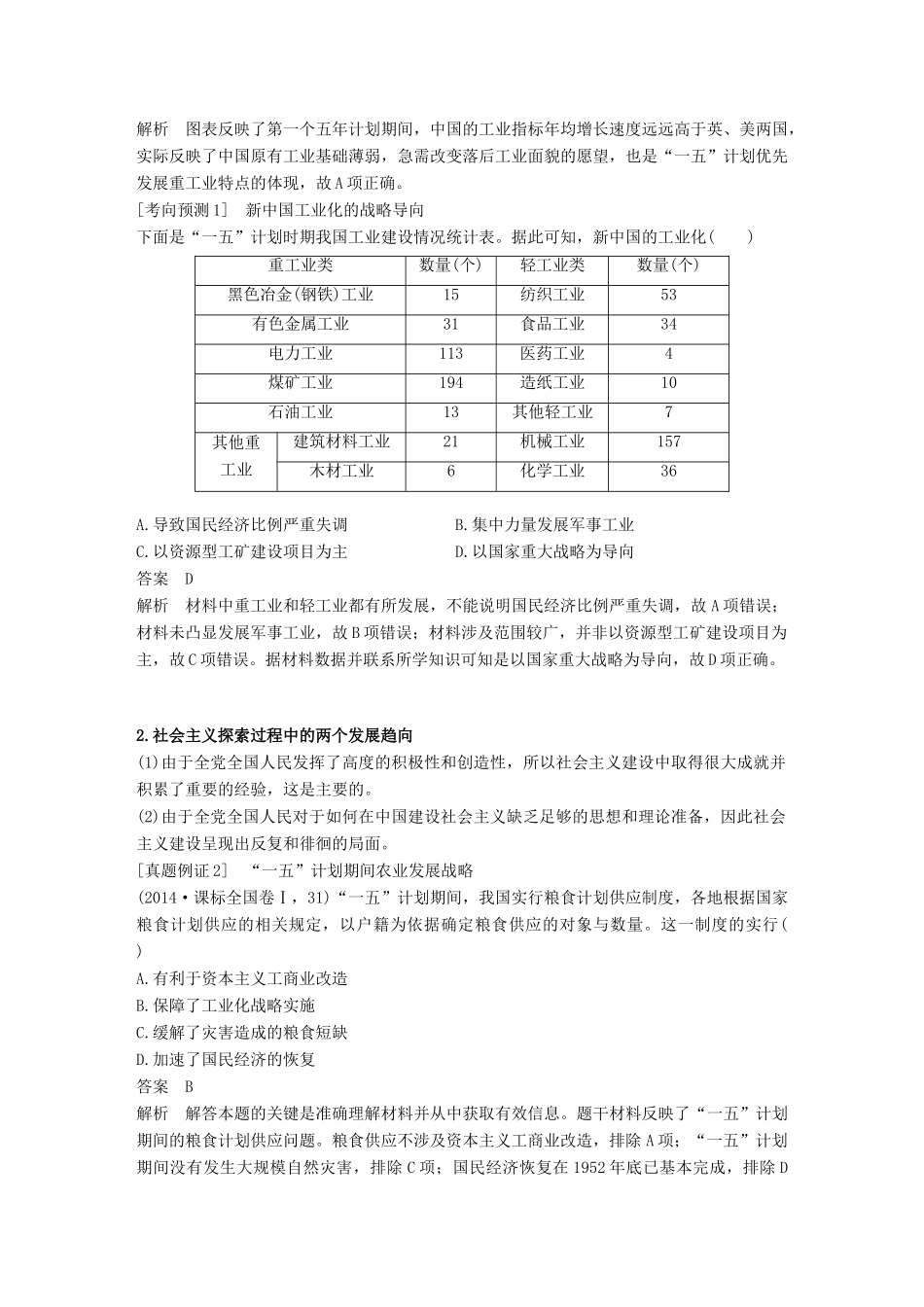

第13讲中国特色社会主义建设道路与科教文艺主线一改革开放以前,新中国的经济建设大体上可分为三个不同阶段:(1)第一阶段是社会主义制度的建立时期。三大改造完成标志着社会主义制度基本确立,中国开始进入社会主义初级阶段。(2)第二阶段是社会主义建设曲折发展的十年,既取得了重大成就,也有曲折和失误。(3)第三阶段是“文化大革命”时期,经济建设遭到严重破坏,但在周恩来和邓小平主持工作时,国民经济得以回升并取得了一定的成就。主线二改革开放以来是中国现代化建设道路的探索时期,主要有以下四大历史现象:(1)党的十一届三中全会后,开始了农村经济体制改革;(2)20世纪80年代后,城市经济体制改革也全面展开;(3)对外开放经历了创办经济特区、开辟沿海经济开放区、开发和开放上海浦东等步骤;(4)20世纪90年代后,社会主义市场经济体制逐渐建立起来。主线三社会主义建设一直围绕两条线曲折探索:一条是内在的生产关系的线,从公有制和计划经济向市场经济和多种经济成分方向改革;另一条是外在的开放线,从相对封闭到对外开放、参与国际经济一体化进程方向改革。主线四现代中国的科技文化:主要有科技、教育、文学艺术三条基本线索,注意每个阶段的重大成就。一、社会主义建设的起步与计划经济体制的建立1.过渡时期的总路线:1953年,提出逐步实现国家的社会主义工业化与社会主义三大改造的任务。2.“一五”计划:1953~1957年,优先发展重工业,初步奠定了社会主义工业化的基础。3.三大改造:1953年起,国家有步骤地对农业、手工业和资本主义工商业进行社会主义改造;到1956年底基本完成。二、社会主义经济建设的曲折发展1.正确探索:1956年,中共八大正确分析了国内的主要矛盾,确定了党的主要任务是把农业国转变为工业国。2.探索失误(1)1958年的社会主义建设总路线,忽视了客观经济规律。(2)“大跃进”片面追求高速度,导致国民经济比例严重失调。(3)人民公社化运动严重挫伤了人民的生产积极性。3.纠正失误:1960年冬的“调整、巩固、充实、提高”的八字方针,1962年起国民经济形势开始好转。4.国民经济的劫难:“文化大革命”严重破坏了国民经济建设。1.新中国成立初向社会主义过渡时期对苏联模式的借鉴与创新借鉴创新社会主义经济体系建立对农业、手工业、资本主义工商业进行社会主义改造,逐步消灭私有制社会主义过渡时期的总路线,变革生产关系与发展生产力并举,首创公私合营的模式工业化建设开展五年计划建设;优先发展重工业,建立工业化体系正确处理好重工业与农业、轻工业的关系,关注民生问题经济结构与体制变多种所有制为单一的公有制,建立计划经济体制注重克服斯大林模式的过度集中的弱点,注意解决人民群众日益增长的物质文化需要与落后生产力之间的矛盾[真题例证1]“一五”计划的重大成就(2015·课标全国卷Ⅰ,31)下图为新中国第一个五年计划期间中国、美国、英国主要工业指标年均增长速度的比较。据此可以推知()A.中国原有工业基础很薄弱B.冷战制约美英工业发展C.中国重工业发展急躁冒进D.美英传统工业产业衰落答案A解析图表反映了第一个五年计划期间,中国的工业指标年均增长速度远远高于英、美两国,实际反映了中国原有工业基础薄弱,急需改变落后工业面貌的愿望,也是“一五”计划优先发展重工业特点的体现,故A项正确。[考向预测1]新中国工业化的战略导向下面是“一五”计划时期我国工业建设情况统计表。据此可知,新中国的工业化()重工业类数量(个)轻工业类数量(个)黑色冶金(钢铁)工业15纺织工业53有色金属工业31食品工业34电力工业113医药工业4煤矿工业194造纸工业10石油工业13其他轻工业7其他重工业建筑材料工业21机械工业157木材工业6化学工业36A.导致国民经济比例严重失调B.集中力量发展军事工业C.以资源型工矿建设项目为主D.以国家重大战略为导向答案D解析材料中重工业和轻工业都有所发展,不能说明国民经济比例严重失调,故A项错误;材料未凸显发展军事工业,故B项错误;材料涉及范围较广,并非以资源型工矿建设项目为主,故C项错误。据材料数据并联系所学知识可知是以国家重大战略为导向,故D项正确。2.社会主义探索过程中的两个发展趋向(1)...