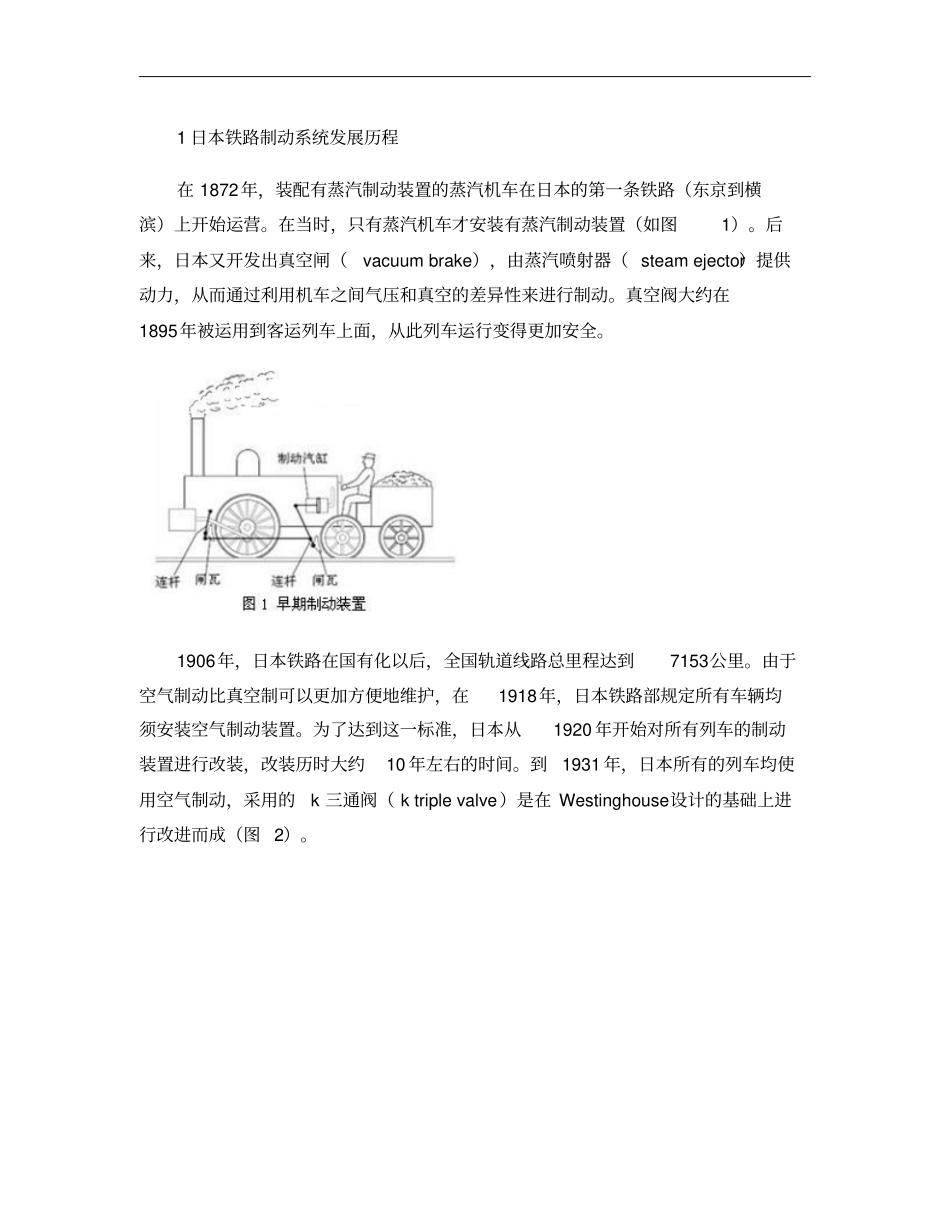

1日本铁路制动系统发展历程在1872年,装配有蒸汽制动装置的蒸汽机车在日本的第一条铁路(东京到横滨)上开始运营。在当时,只有蒸汽机车才安装有蒸汽制动装置(如图1)。后来,日本又开发出真空闸(vacuumbrake),由蒸汽喷射器(steamejector)提供动力,从而通过利用机车之间气压和真空的差异性来进行制动。真空阀大约在1895年被运用到客运列车上面,从此列车运行变得更加安全。1906年,日本铁路在国有化以后,全国轨道线路总里程达到7153公里。由于空气制动比真空制可以更加方便地维护,在1918年,日本铁路部规定所有车辆均须安装空气制动装置。为了达到这一标准,日本从1920年开始对所有列车的制动装置进行改装,改装历时大约10年左右的时间。到1931年,日本所有的列车均使用空气制动,采用的k三通阀(ktriplevalve)是在Westinghouse设计的基础上进行改进而成(图2)。如今,日本绝大多数客运列车是电气化列车,并且每年大约制造出2000节客车车厢,其中97%是电气化列车。在1955年,电气化列车开始安装拥有电磁阀(solenoidvalve)的空气制动装置,从而使得制动效果得到显著改善。与此同时,动态制动(dynamicbrake),也称之为再生制动,开始得到推广。当1964年东海道新干线路段开通时,列车采用了两套制动系统,一个是空气制动,另一个是动力制动。1970年,制动效果更好的电力控制空气制动系统(electriccommandairbrakesystem)开始推广,被运用于新干线和窄轨动车组。2空气制动基本原理图3显示了自动空气制动系统的内部结构。每两节或者四节车厢就安装有一台空气压缩机,空气首先被压缩至700-900kpa,然后压缩空气被送入储气缸(airreservoir)。通过压力调节器可以将压缩空气的气压降低至490kpa,再依次通过制动阀、制动导管和控制阀,最后到达辅助储气缸。当制动导管和辅助储气缸的压缩空气压力在490kpa时,制动器不启动。然而,当制动阀切断来自压力调节器的空气时,控制阀就会监测到制动导管的气压降低情况,从而根据气压降低的幅度,调节从辅助储气缸到制动汽缸的压缩空气流量。制动汽缸会驱动制动系统使列车减速。控制阀会根据制动管道气压降低的幅度相应调节从辅助储气缸到制动汽缸的空气流量。图4显示了直通空气制动机(straightairbrake)的运作流程。与自动空气制动系统不同的是,直通空气制动机没有控制阀或辅助储气缸。制动阀通过将压缩空气输送到制动汽缸,来完成列车制动。然而,在正常运行状态下,直通空气管道不含有压缩空气,当列车处于解钩状态下,制动会失效。为了解决上述问题,需要将直通空气制动系统和自动控制系统结合起来。还可以增设一条管道,其功能类似于自动空气制动系统中的制动管道。当主要空气储气缸压缩空气的压力下降,或者空气管道漏气,就能够监测出压力下降变化,制动系统就会相应运转。例如在新干线,如果管道气压低于600kpa,制动系统就好自动发挥作用。3列车制动原理为了确保机车安全运行,政府部门往往会制定相应的规范,对制动距离和减速率进行了限定。日本的规定是窄轨机车在最大时速运行时的减速距离不得超过600米。为了使机车在尽可能短的距离内停下来,当前窄轨机车的最高时速被控制在130km/h以内。目前正在进行研究,以探索更高效率的减速技术,尽可能地缩短列车减速距离,也就是说,在实现同样减速距离的情况下,列车能够以更高的时速行使。如果列车没有安装自动防故障装置,那么就不可能及时减速,从而不可能高速行使,列车之间的间隔时间(距离)也不可能大幅度缩短。可以说,正是因为有了精确和出众的制动系统,才使得新干线列车的时速达到了300km/h,列车间隔时间缩短到2分钟。早期由于列车制动系统失灵,列车超速行使,线路末端的缓冲器也难以发挥作用,可谓是损失惨重。制动系统产生的能量非常巨大,下面就是一个典型的例子。一列16节车厢的500系列车在满员的情况下,总重量大约509吨,当该列车以300km/h的时速停止时,制动系统所吸收的能量大约为1.77×109焦耳。能量之大,足以使4200升水从冰点升到沸点,还相当于汽车所释放能量的1000-2000倍。因此,当列车进行制动时,如此巨大的能量将会转化到机车车轮和轨道上...