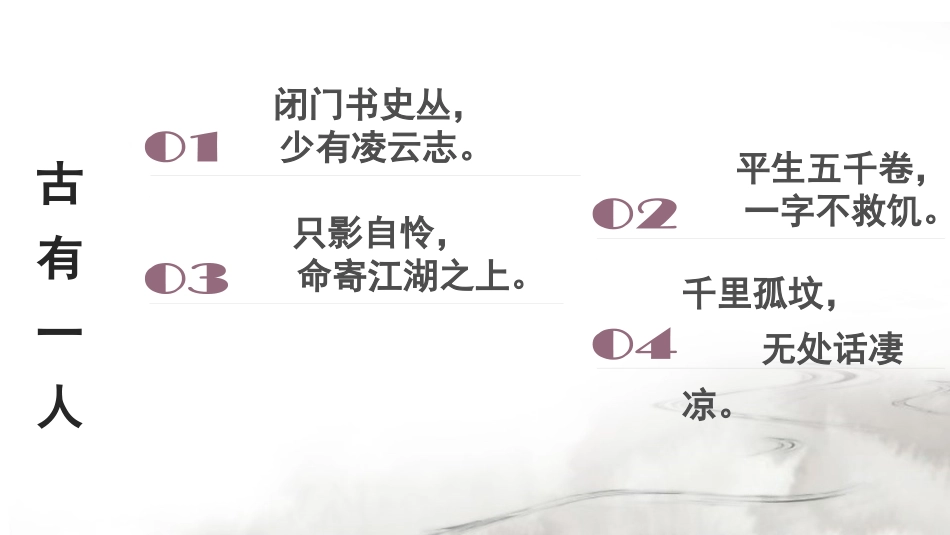

欢迎来到语文课堂闭门书史丛,少有凌云志。只影自怜,命寄江湖之上。平生五千卷,一字不救饥。千里孤坟,无处话凄凉。古有一人他频遭贬谪,一生历典八州,身行万里,走过无数穷山恶水,却都如处天堂,他说:此心安处是吾家。他被无数小人中伤下狱,朋友背叛,同道反目,见识了人间万千丑态却说:“眼前见天下无一个不是好人。”我们所得的印象是,他的一生是载歌载舞,深得其乐,忧患来临,一笑置之。——林语堂《苏东坡传》苏轼写作背景:苏轼生活的时代大兴“新法”,由于他反对王安石“新法”而被调离出京。神宗元丰二年,因御史李定、何正臣等说他写诗讽刺了“新法”而被捕入狱。同年作者获释出狱,被贬谪到黄州任团练副使,但不得“签书公事”,也就是说做着有职无权的闲官。本文写作之时,作者被贬谪到黄州已经有四年了。诵读课文,疏通文意,掌握常用文言词语。学习作者身处逆境豁达的心态。品味文章描写月色的语句,体会其意境。学习目标自由朗读课文,注意读准字音,读出节奏。结合注释解决疑难字词,并独立翻译课文。分钟5分钟5分钟5我能读准它们藻荇()柏()zǎoxìngbǎi记承天寺夜游苏轼元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。我能掌握它们寻张怀民欣然起行念无与乐者遂至承天寺相与步于中庭怀民亦未寝水中藻荇交横盖竹柏影也但少闲人如吾两人者耳寻找高兴地想……的人于是共同,一起、散步睡觉交错纵横原来是只是、罢了记承天寺夜游苏轼元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。作者为什么想去夜游承天寺?东坡想找朋友与他一起分享月色带来的快乐。“月色入户,欣然起行”;“无与为乐者”;“至承天寺,寻张怀民”张怀民:1083年贬黃州,初寓居承天寺。张怀民虽屈居主簿之类的小官,但心胸坦然,绝不挂怀于贬谪之事,公务之暇,以山水怡情悅性,处逆境而无悲戚之容,是位品格清高超逸的人。苏轼为何独寻张怀民?苏轼他们看到了哪些景物?庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。绘景修辞特点月色:积水空明竹柏影:藻荇交横比喻皎洁空灵,清澈透明疏影摇曳,清丽淡雅我们常说“一切景语皆情语”,那么,苏轼眼中的美景又透露了他怎样的内心世界呢?文中“何夜无月?何处无竹柏?”你是如何理解这句话的?月光虽非夜夜明,竹柏亦非处处有,但大自然的美景却时时能觅,处处可见。“但少闲人如吾两人耳。”。闲人究竟是指怎样的人?首先,表面上是自嘲地说自己和张怀民是清闲的人,闲来无事才出来赏月的,实际上却为自己的行为而自豪——月夜处处有,却只有情趣高雅的人能欣赏它。其次,包含了郁郁不得志的悲凉心境。作者在政治上有远大的抱负,但一贬再贬,在内心深处,他又何尝愿做一个“闲人”呢?赏月闲人的自得只不过是被贬闲人的自慰罢了。谈一谈短短84字让闲人苏轼踏着如水的月光步入了经典,他空明的心境、豁达的情怀闪耀着独具魅力的光彩!结合苏轼的人生经历和处世态度,你从中获得怎样的人生感悟?小结苏轼遭遇“文字狱”,被贬为黄州团练副使,心情抑郁,但是他没有灰心丧气,而是借游赏山水等自然美景来消解内心的郁闷,抚平心灵的创伤,表现了坦荡、旷达、笑对人生的生活信条。学习本文,在感受庭院月夜小景的同时,更要学习他那从容应对苦难的人格魅力。作业月夜,漫步在皎洁的月光下,你对月光有何独特的体验?试着用自己的语言描述一下,注意用合适的修辞手法。谢谢大家赏月的欣喜,漫步的悠闲;贬谪的悲凉,心情的寂寞;面对挫折逆境的豁达,面对孤独人生的感慨……孟浩然《望洞庭湖赠张丞相》八月湖水平,涵虚混太清。气蒸云梦泽,波撼岳阳城。欲济无舟楫,端居耻圣明。坐观垂钓者,徒有羡鱼情。有人评论这首孟诗以“望洞庭”托意,不露求荐之意之痕。那么...