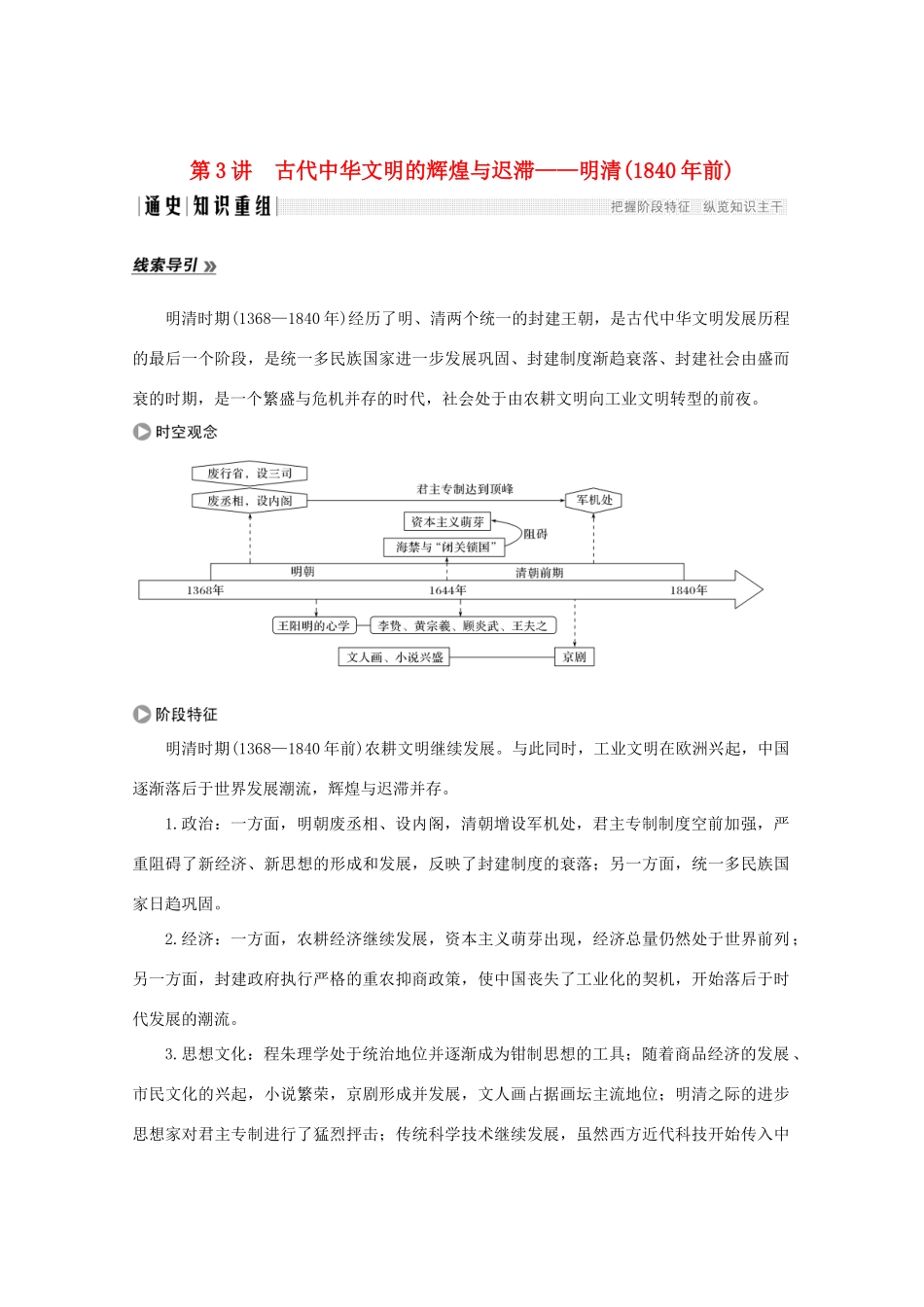

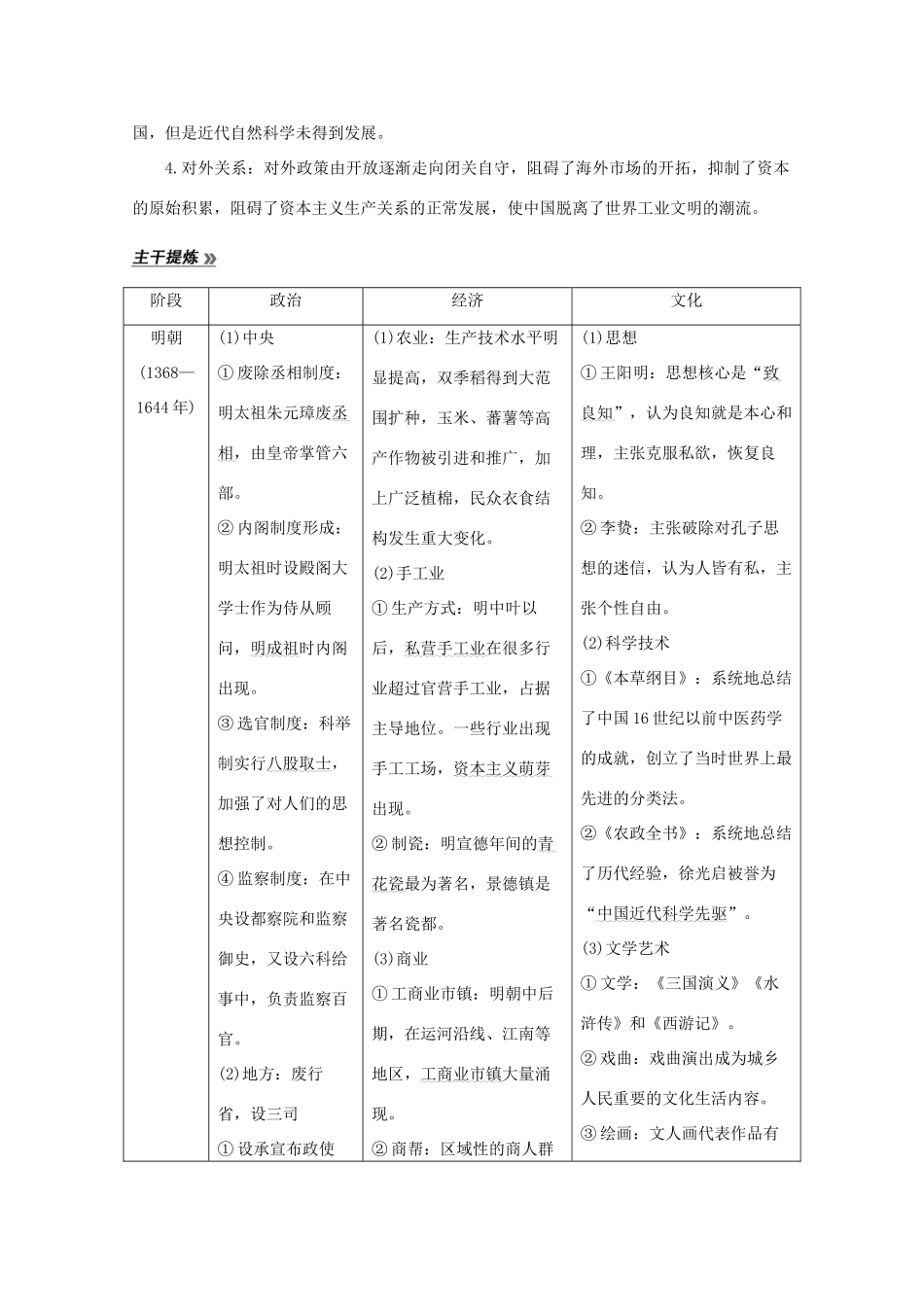

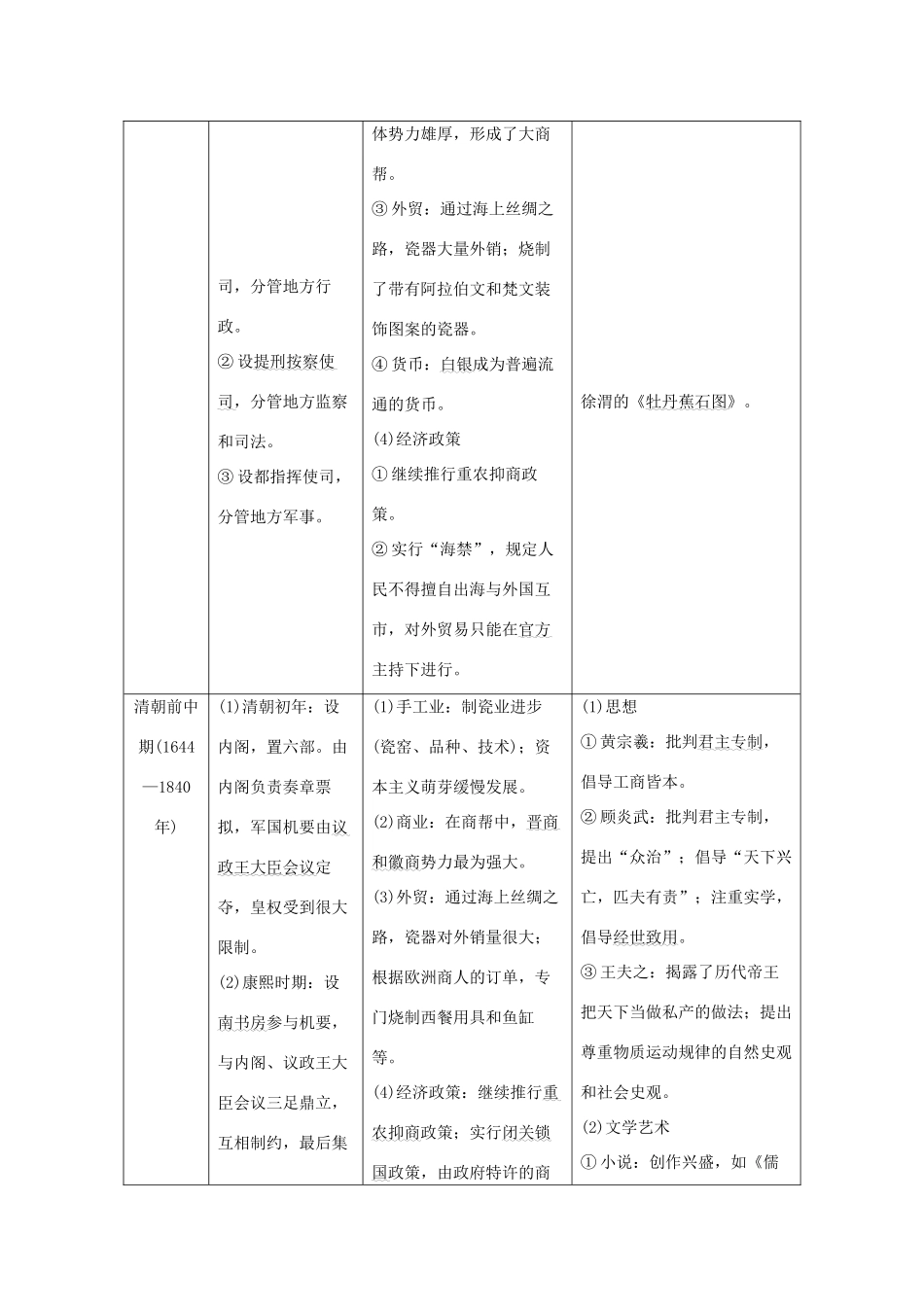

第3讲古代中华文明的辉煌与迟滞——明清(1840年前)明清时期(1368—1840年)经历了明、清两个统一的封建王朝,是古代中华文明发展历程的最后一个阶段,是统一多民族国家进一步发展巩固、封建制度渐趋衰落、封建社会由盛而衰的时期,是一个繁盛与危机并存的时代,社会处于由农耕文明向工业文明转型的前夜。明清时期(1368—1840年前)农耕文明继续发展。与此同时,工业文明在欧洲兴起,中国逐渐落后于世界发展潮流,辉煌与迟滞并存。1.政治:一方面,明朝废丞相、设内阁,清朝增设军机处,君主专制制度空前加强,严重阻碍了新经济、新思想的形成和发展,反映了封建制度的衰落;另一方面,统一多民族国家日趋巩固。2.经济:一方面,农耕经济继续发展,资本主义萌芽出现,经济总量仍然处于世界前列;另一方面,封建政府执行严格的重农抑商政策,使中国丧失了工业化的契机,开始落后于时代发展的潮流。3.思想文化:程朱理学处于统治地位并逐渐成为钳制思想的工具;随着商品经济的发展、市民文化的兴起,小说繁荣,京剧形成并发展,文人画占据画坛主流地位;明清之际的进步思想家对君主专制进行了猛烈抨击;传统科学技术继续发展,虽然西方近代科技开始传入中国,但是近代自然科学未得到发展。4.对外关系:对外政策由开放逐渐走向闭关自守,阻碍了海外市场的开拓,抑制了资本的原始积累,阻碍了资本主义生产关系的正常发展,使中国脱离了世界工业文明的潮流。阶段政治经济文化明朝(1368—1644年)(1)中央①废除丞相制度:明太祖朱元璋废丞相,由皇帝掌管六部。②内阁制度形成:明太祖时设殿阁大学士作为侍从顾问,明成祖时内阁出现。③选官制度:科举制实行八股取士,加强了对人们的思想控制。④监察制度:在中央设都察院和监察御史,又设六科给事中,负责监察百官。(2)地方:废行省,设三司①设承宣布政使(1)农业:生产技术水平明显提高,双季稻得到大范围扩种,玉米、蕃薯等高产作物被引进和推广,加上广泛植棉,民众衣食结构发生重大变化。(2)手工业①生产方式:明中叶以后,私营手工业在很多行业超过官营手工业,占据主导地位。一些行业出现手工工场,资本主义萌芽出现。②制瓷:明宣德年间的青花瓷最为著名,景德镇是著名瓷都。(3)商业①工商业市镇:明朝中后期,在运河沿线、江南等地区,工商业市镇大量涌现。②商帮:区域性的商人群(1)思想①王阳明:思想核心是“致良知”,认为良知就是本心和理,主张克服私欲,恢复良知。②李贽:主张破除对孔子思想的迷信,认为人皆有私,主张个性自由。(2)科学技术①《本草纲目》:系统地总结了中国16世纪以前中医药学的成就,创立了当时世界上最先进的分类法。②《农政全书》:系统地总结了历代经验,徐光启被誉为“中国近代科学先驱”。(3)文学艺术①文学:《三国演义》《水浒传》和《西游记》。②戏曲:戏曲演出成为城乡人民重要的文化生活内容。③绘画:文人画代表作品有司,分管地方行政。②设提刑按察使司,分管地方监察和司法。③设都指挥使司,分管地方军事。体势力雄厚,形成了大商帮。③外贸:通过海上丝绸之路,瓷器大量外销;烧制了带有阿拉伯文和梵文装饰图案的瓷器。④货币:白银成为普遍流通的货币。(4)经济政策①继续推行重农抑商政策。②实行“海禁”,规定人民不得擅自出海与外国互市,对外贸易只能在官方主持下进行。徐渭的《牡丹蕉石图》。清朝前中期(1644—1840年)(1)清朝初年:设内阁,置六部。由内阁负责奏章票拟,军国机要由议政王大臣会议定夺,皇权受到很大限制。(2)康熙时期:设南书房参与机要,与内阁、议政王大臣会议三足鼎立,互相制约,最后集(1)手工业:制瓷业进步(瓷窑、品种、技术);资本主义萌芽缓慢发展。(2)商业:在商帮中,晋商和徽商势力最为强大。(3)外贸:通过海上丝绸之路,瓷器对外销量很大;根据欧洲商人的订单,专门烧制西餐用具和鱼缸等。(4)经济政策:继续推行重农抑商政策;实行闭关锁国政策,由政府特许的商(1)思想①黄宗羲:批判君主专制,倡导工商皆本。②顾炎武:批判君主专制,提出“众治”;倡导“天下兴亡,匹夫有责”;注重实学,倡导经世致用。③王夫之:揭露了历代帝王把天下当做私产...