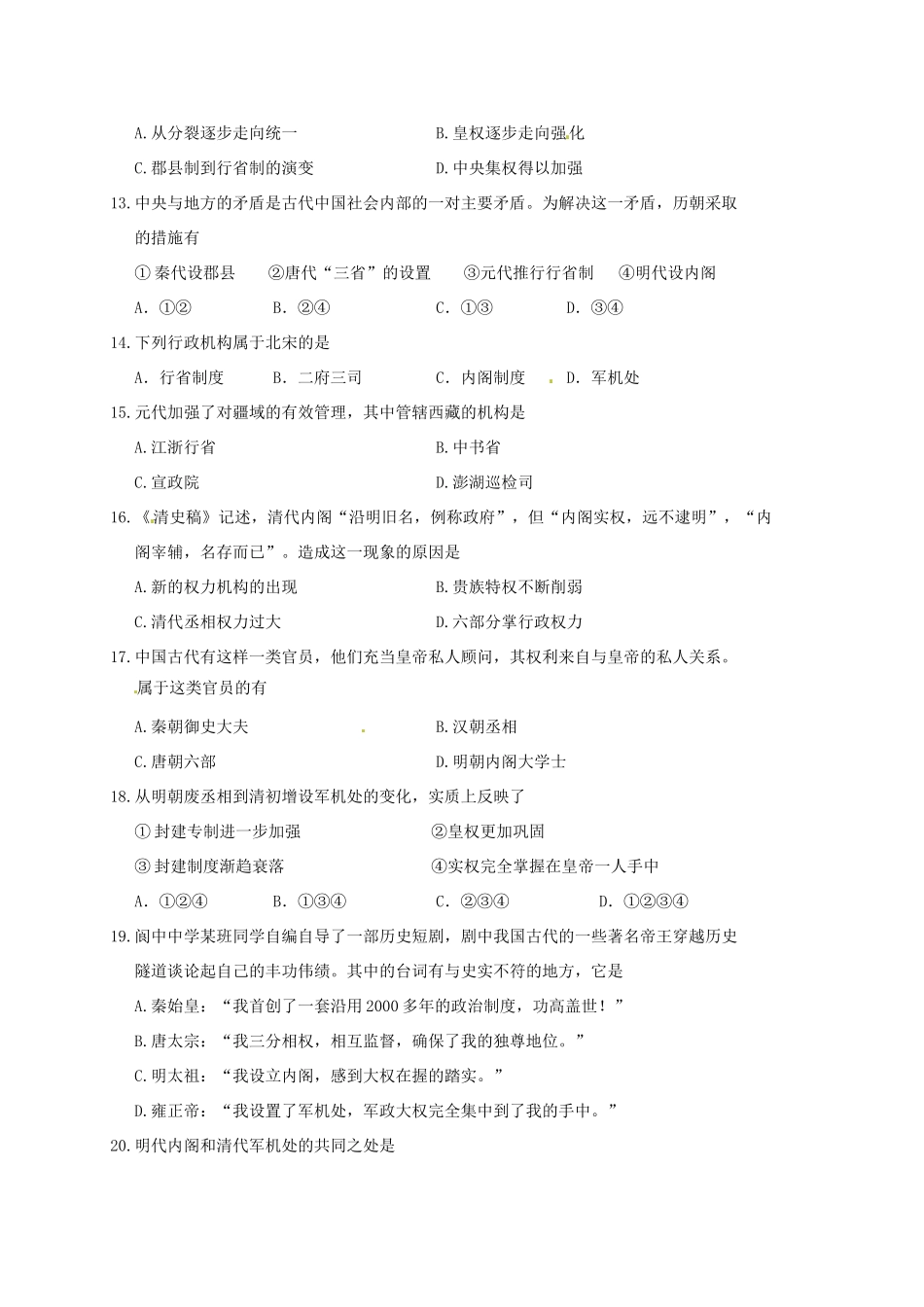

阆中中学校2016年秋高2016级第一学段教学质量检测历史试题(总分:100分时间:50分钟)注意事项:本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共4页,满分100分,考试时间50分钟。考生作答时,将答案答在答题卡上(答题注意事项见答题卡),在本试卷上答题无效。第Ⅰ卷(单项选择题共60分,每小题3分)1.周代的棺椁制度有着明确的规定:“天子棺椁七重,诸侯五重,大夫三重,士再重”。考古发掘研究表明,有些大、中型墓,在椁室内置双重棺,可见记载大体上是可信的。随葬数量也是从天子到士依次递减。材料直接反映出的西周的特点是A.政治上实行分封制B.西周社会的宗法色彩浓厚C.贵族集团内部等级严格D.贵族阶层生活腐化、政治黑暗2.中国古代收养养子,往往有“异姓不养”的规定。如明清律法都规定,若收养异姓子为嗣,则收养人和送养人都要被杖六十下,其子送回送养人家中。与此规定密切相关的制度是A.分封制B.世袭制C.察举制D.宗法制3.山东一带自古以来被称为齐鲁之地,这一称谓源自A.分封制B.宗法制C.王位世袭制D.郡县制4.从商周到秦朝我国政治制度变化的突出特点是①由贵族政治变为官僚政治②以君权为中心,权力高度集中③削弱地方,加强中央权力④血缘政治完全退出了历史舞台A.①②③④B.①②③C.①③④D.①②5.关于秦朝设郡的数目,学术界有不同的看法,如王国维《秦郡考》考证共有48郡,谭其骧《秦郡新考》推定为46郡。某同学在考评秦朝设郡的具体数目时,收集到以下几个方面的资料,其中最可信的应是A.《汉书》的记载B.民间的传说C.秦简的记载D.史家的研究论文6.秦末“有叛人而无叛吏”,汉初“有叛国而无叛郡”,中唐“有叛将而无叛州”。这些现象说明A.秦朝官僚制度削弱了中央集权B.西汉郡国并行制巩固了中央集权C.唐朝三省制加强了对地方的管理D.中央集权制度有利于国家的统一7.西汉王朝大体继承沿用了秦王朝的基本制度,史称“汉承秦制”。下列哪项制度不是对秦制的沿用A.皇帝制度B.三公九卿制度C.郡县制度D.刺史制度8.汉代颁行“推恩令”规定:诸侯王死后,除嫡长子继承王位外,其他子弟可分割王国的一部分土地成为列侯,由郡守统辖。其目的是A.壮大皇族力量B.保证列侯利益C.加强中央集权D.笼络王侯人心9.分化削弱宰相的权力,是古代中国皇帝实现个人专制的一贯做法,宋代行使宰相权力的“中书门下”,主要行使的是A.决策权B.行政权C.军政权D.财政权10.隋唐实行科举制的进步意义主要是A.扩大了封建统治的社会基础,强化中央集权B.对皇帝的专制权力有一定抑制作用C.促进了科学文化的发展D.削弱了显贵的特权11.《二十四孝·江革负母》载:“汉江革……遭世乱,负母逃难,数遇贼,欲劫去。革辄泣告有老母在,贼不忍杀……母终,哀泣庐墓,寝不除服。后举孝廉,迁谏议大夫。”材料反映出江革“迁谏议大夫”主要是因为其A.为儒家弟子B.德才兼备C.行为符合当时的选官标准D.荫袭父职12.以下从左图到右图的变化,从本质上体现了A.从分裂逐步走向统一B.皇权逐步走向强化C.郡县制到行省制的演变D.中央集权得以加强13.中央与地方的矛盾是古代中国社会内部的一对主要矛盾。为解决这一矛盾,历朝采取的措施有①秦代设郡县②唐代“三省”的设置③元代推行行省制④明代设内阁A.①②B.②④C.①③D.③④14.下列行政机构属于北宋的是A.行省制度B.二府三司C.内阁制度D.军机处15.元代加强了对疆域的有效管理,其中管辖西藏的机构是A.江浙行省B.中书省C.宣政院D.澎湖巡检司16.《清史稿》记述,清代内阁“沿明旧名,例称政府”,但“内阁实权,远不逮明”,“内阁宰辅,名存而已”。造成这一现象的原因是A.新的权力机构的出现B.贵族特权不断削弱C.清代丞相权力过大D.六部分掌行政权力17.中国古代有这样一类官员,他们充当皇帝私人顾问,其权利来自与皇帝的私人关系。属于这类官员的有A.秦朝御史大夫B.汉朝丞相C.唐朝六部D.明朝内阁大学士18.从明朝废丞相到清初增设军机处的变化,实质上反映了①封建专制进一步加强②皇权更加巩固③封建制度渐趋衰落④实权完全掌握在皇帝一人手中A.①②④B.①③④C.②③④D.①②③④19.阆中中学...