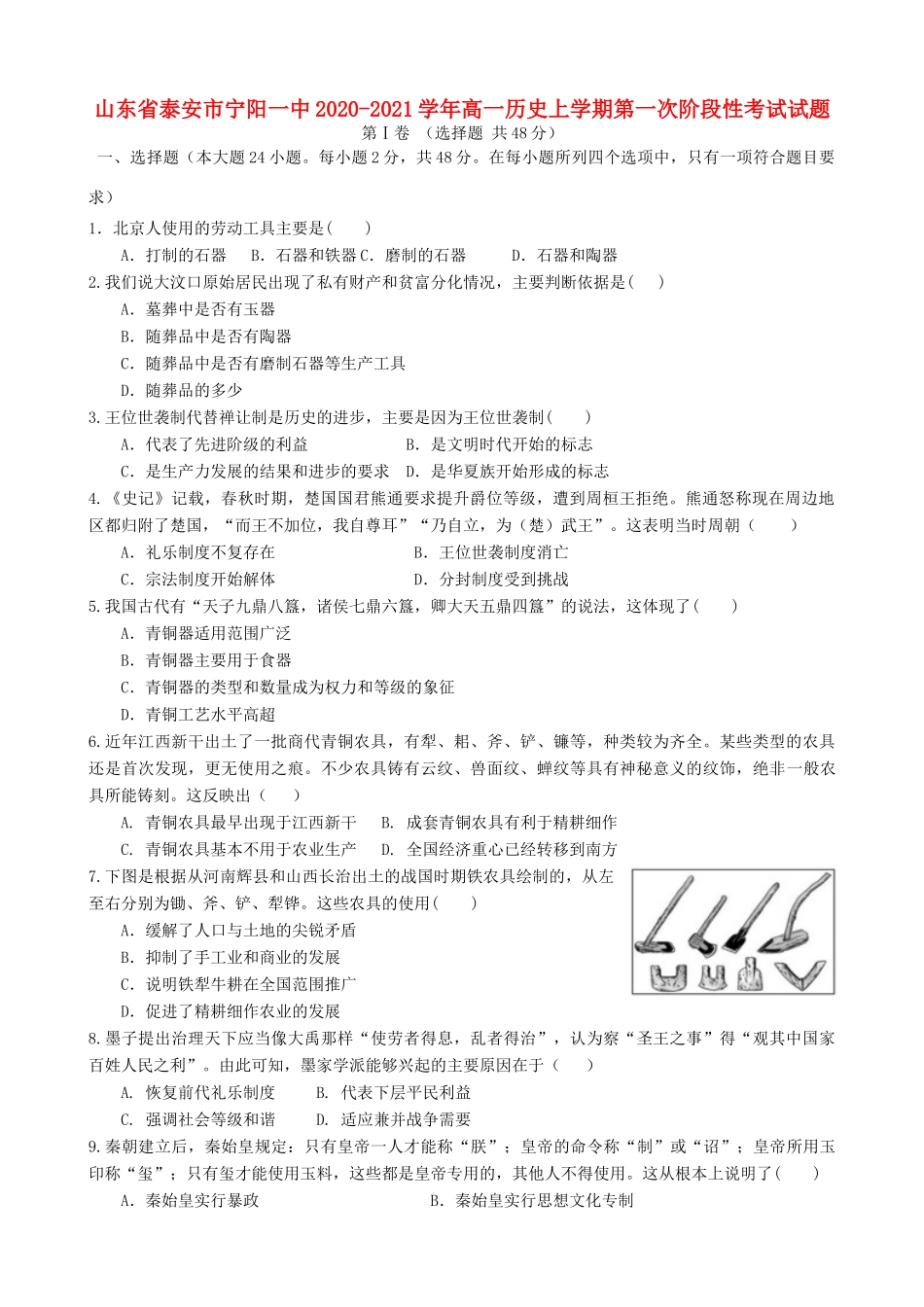

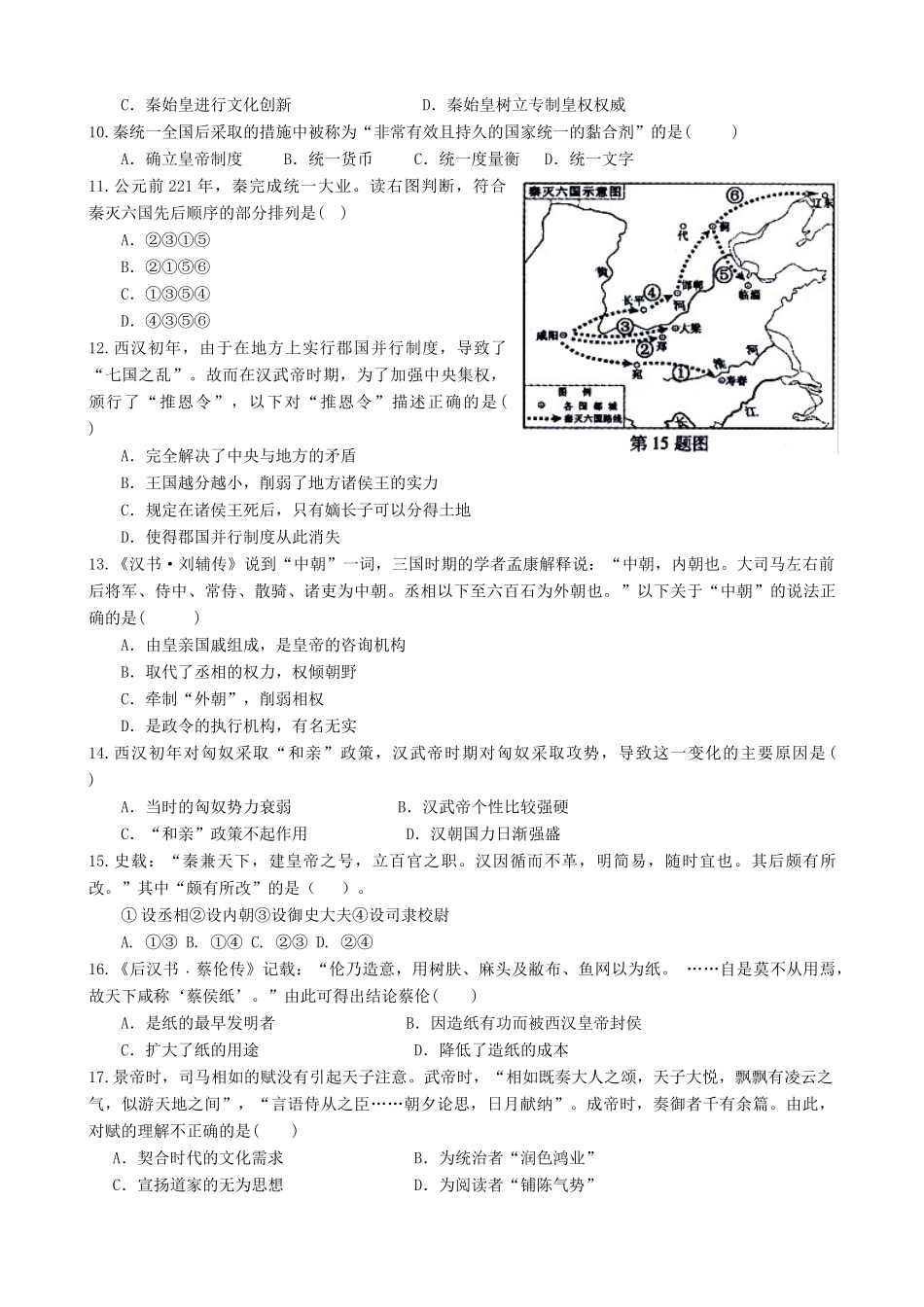

山东省泰安市宁阳一中2020-2021学年高一历史上学期第一次阶段性考试试题第Ⅰ卷(选择题共48分)一、选择题(本大题24小题。每小题2分,共48分。在每小题所列四个选项中,只有一项符合题目要求)1.北京人使用的劳动工具主要是()A.打制的石器B.石器和铁器C.磨制的石器D.石器和陶器2.我们说大汶口原始居民出现了私有财产和贫富分化情况,主要判断依据是()A.墓葬中是否有玉器B.随葬品中是否有陶器C.随葬品中是否有磨制石器等生产工具D.随葬品的多少3.王位世袭制代替禅让制是历史的进步,主要是因为王位世袭制()A.代表了先进阶级的利益B.是文明时代开始的标志C.是生产力发展的结果和进步的要求D.是华夏族开始形成的标志4.《史记》记载,春秋时期,楚国国君熊通要求提升爵位等级,遭到周桓王拒绝。熊通怒称现在周边地区都归附了楚国,“而王不加位,我自尊耳”“乃自立,为(楚)武王”。这表明当时周朝()A.礼乐制度不复存在B.王位世袭制度消亡C.宗法制度开始解体D.分封制度受到挑战5.我国古代有“天子九鼎八簋,诸侯七鼎六簋,卿大天五鼎四簋”的说法,这体现了()A.青铜器适用范围广泛B.青铜器主要用于食器C.青铜器的类型和数量成为权力和等级的象征D.青铜工艺水平高超6.近年江西新干出土了一批商代青铜农具,有犁、耜、斧、铲、镰等,种类较为齐全。某些类型的农具还是首次发现,更无使用之痕。不少农具铸有云纹、兽面纹、蝉纹等具有神秘意义的纹饰,绝非一般农具所能铸刻。这反映出()A.青铜农具最早出现于江西新干B.成套青铜农具有利于精耕细作C.青铜农具基本不用于农业生产D.全国经济重心已经转移到南方7.下图是根据从河南辉县和山西长治出土的战国时期铁农具绘制的,从左至右分别为锄、斧、铲、犁铧。这些农具的使用()A.缓解了人口与土地的尖锐矛盾B.抑制了手工业和商业的发展C.说明铁犁牛耕在全国范围推广D.促进了精耕细作农业的发展8.墨子提出治理天下应当像大禹那样“使劳者得息,乱者得治”,认为察“圣王之事”得“观其中国家百姓人民之利”。由此可知,墨家学派能够兴起的主要原因在于()A.恢复前代礼乐制度B.代表下层平民利益C.强调社会等级和谐D.适应兼并战争需要9.秦朝建立后,秦始皇规定:只有皇帝一人才能称“朕”;皇帝的命令称“制”或“诏”;皇帝所用玉印称“玺”;只有玺才能使用玉料,这些都是皇帝专用的,其他人不得使用。这从根本上说明了()A.秦始皇实行暴政B.秦始皇实行思想文化专制C.秦始皇进行文化创新D.秦始皇树立专制皇权权威10.秦统一全国后采取的措施中被称为“非常有效且持久的国家统一的黏合剂”的是()A.确立皇帝制度B.统一货币C.统一度量衡D.统一文字11.公元前221年,秦完成统一大业。读右图判断,符合秦灭六国先后顺序的部分排列是()A.②③①⑤B.②①⑤⑥C.①③⑤④D.④③⑤⑥12.西汉初年,由于在地方上实行郡国并行制度,导致了“七国之乱”。故而在汉武帝时期,为了加强中央集权,颁行了“推恩令”,以下对“推恩令”描述正确的是()A.完全解决了中央与地方的矛盾B.王国越分越小,削弱了地方诸侯王的实力C.规定在诸侯王死后,只有嫡长子可以分得土地D.使得郡国并行制度从此消失13.《汉书·刘辅传》说到“中朝”一词,三国时期的学者孟康解释说:“中朝,内朝也。大司马左右前后将军、侍中、常侍、散骑、诸吏为中朝。丞相以下至六百石为外朝也。”以下关于“中朝”的说法正确的是()A.由皇亲国戚组成,是皇帝的咨询机构B.取代了丞相的权力,权倾朝野C.牵制“外朝”,削弱相权D.是政令的执行机构,有名无实14.西汉初年对匈奴采取“和亲”政策,汉武帝时期对匈奴采取攻势,导致这一变化的主要原因是()A.当时的匈奴势力衰弱B.汉武帝个性比较强硬C.“和亲”政策不起作用D.汉朝国力日渐强盛15.史载:“秦兼天下,建皇帝之号,立百官之职。汉因循而不革,明简易,随时宜也。其后颇有所改。”其中“颇有所改”的是()。①设丞相②设内朝③设御史大夫④设司隶校尉A.①③B.①④C.②③D.②④16.《后汉书﹒蔡伦传》记载:“伦乃造意,用树肤、麻头及敝布、鱼网以为纸。……自是莫不从用焉,故天下咸称‘...