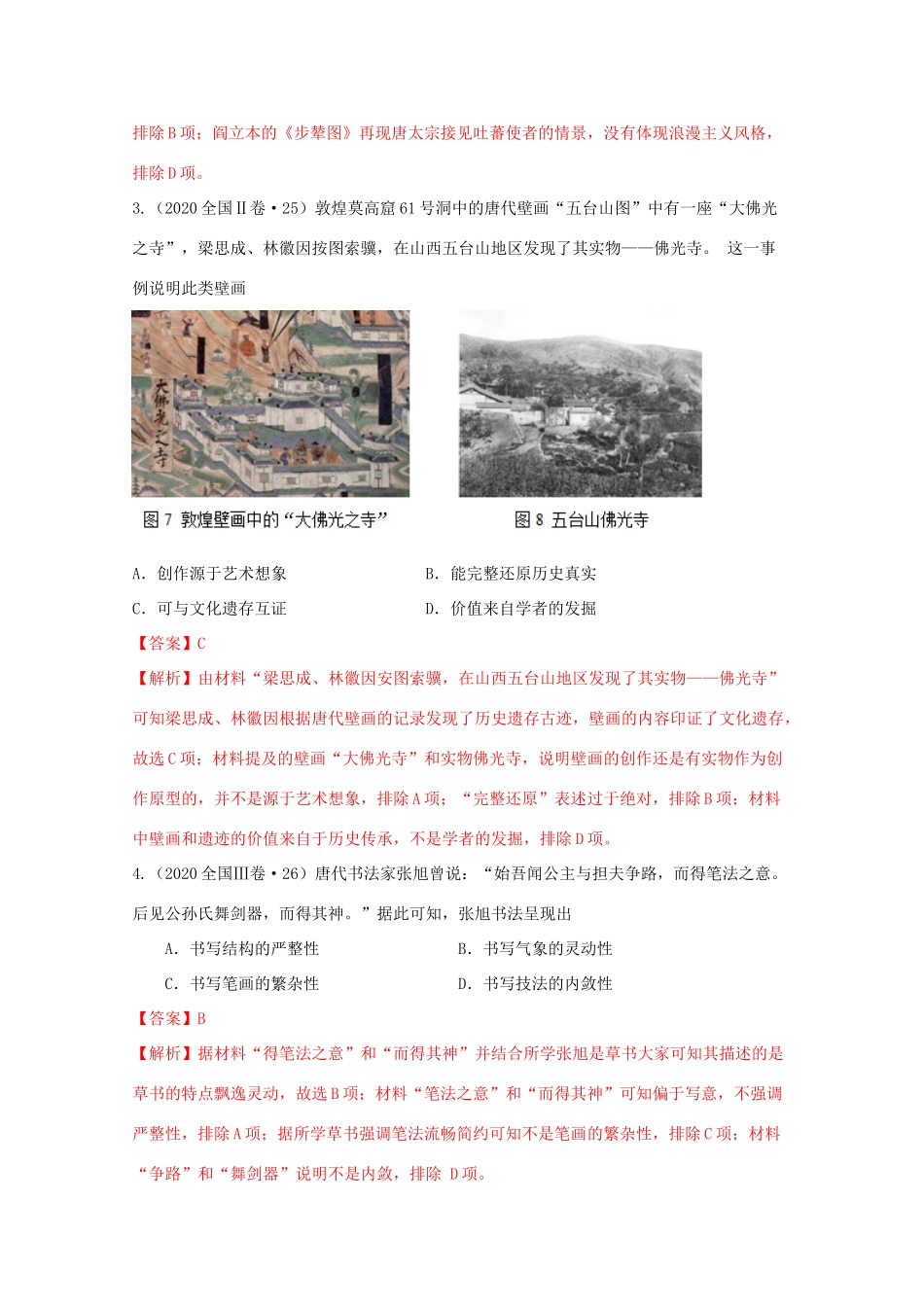

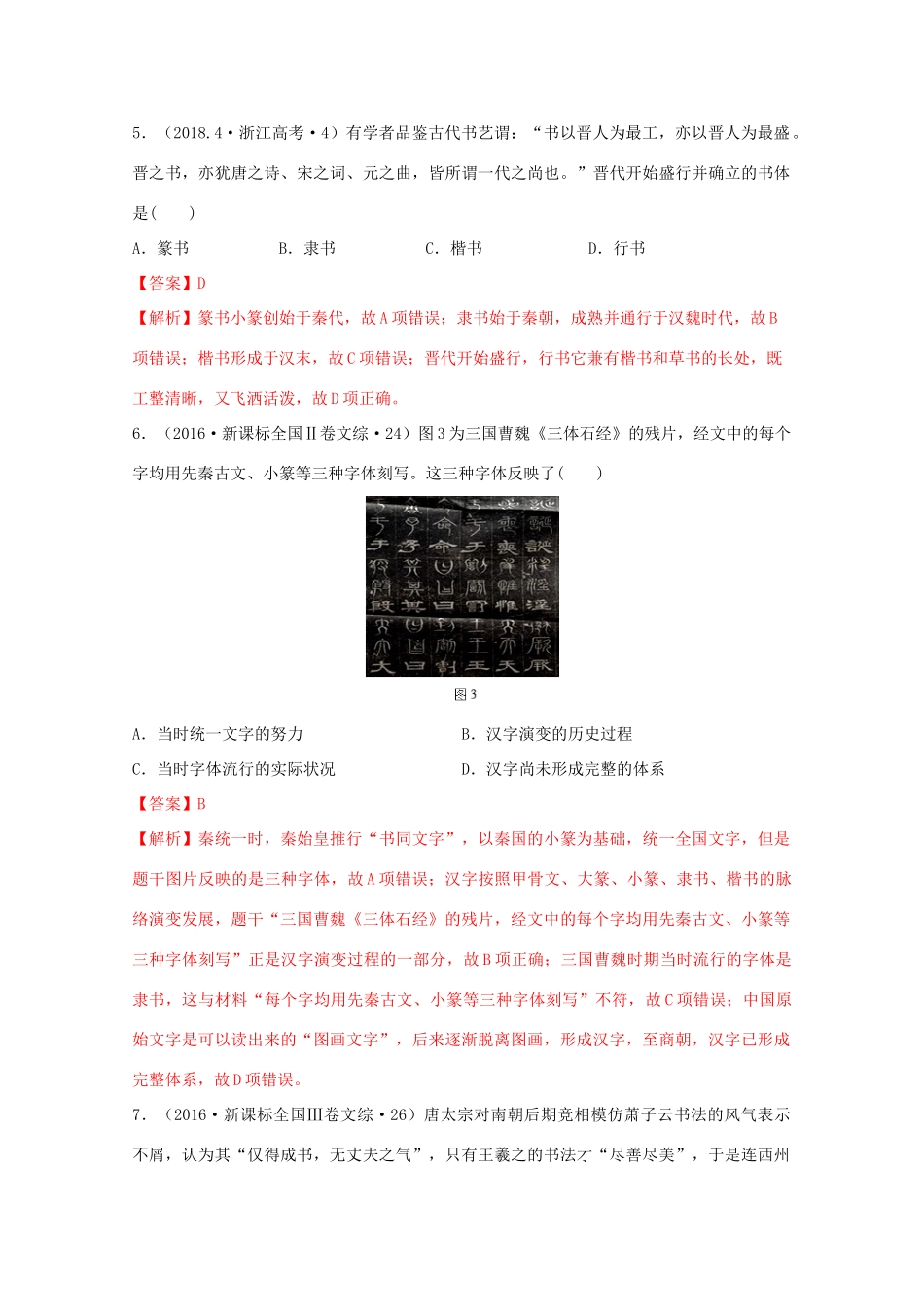

2.8三国至隋唐的文化1.(2020江苏卷·3)有学者认为,如果说安史之乱以前,唐诗以豪放、浪漫色彩引人注目,那么安史之乱以后,则已代之以沉郁悲壮的情调了。对这一评论理解正确的是()A.社会变迁影响唐诗创作B.盛唐气象推动唐诗演变C.唐诗全景再现社会真实D.安史之乱导致唐诗衰微【答案】A【解析】根据材料“安史之乱以前,唐诗以豪放、浪漫色彩引人注目”“安史之乱后,……以沉郁悲壮的情调”等信息结合所学可知,盛唐时期的唐诗以豪放、浪漫色彩为主,而安史之乱后由于唐朝逐渐由盛转衰,唐诗主要以沉郁悲壮色彩为主,说明社会变迁影响唐诗创作,A项正确;根据材料结合所学可知,唐朝社会变迁影响了唐诗的创作,而不是盛唐气象推动唐诗演变,B项错误;唐诗一定程度上能够反映社会现实,但不能表述为“再现社会真实”,夸大唐诗作用,C项错误;材料内容主要体现了社会变迁对唐诗创作的影响,没有强调安史之乱导致唐诗衰微的问题,并且不符合史实,D项错误。2.(2020全国Ⅰ卷·25)图4为唐代著名画家阎立本的《步辇图》,描绘了唐太宗李世民接见吐蕃使臣的情景。该作品体现了图4步辇图A.西域风情与中土文化的交汇B.文人意趣与市井风情的杂糅C.艺术审美与史料价值的统一D.现实主义与浪漫主义的融合【答案】C【解析】阎立本的《步辇图》是唐朝人物画的代表作,具有艺术审美价值,同时也是研究唐朝民族关系的重要史料,具有史料价值,故选C项;吐蕃不属于西域地区,与西域风情无关,排除A项;《步辇图》属于人物画,与表达文人意趣的文人画、反映市井风情的风俗画无关,排除B项;阎立本的《步辇图》再现唐太宗接见吐蕃使者的情景,没有体现浪漫主义风格,排除D项。3.(2020全国Ⅱ卷·25)敦煌莫高窟61号洞中的唐代壁画“五台山图”中有一座“大佛光之寺”,梁思成、林徽因按图索骥,在山西五台山地区发现了其实物——佛光寺。这一事例说明此类壁画A.创作源于艺术想象B.能完整还原历史真实C.可与文化遗存互证D.价值来自学者的发掘【答案】C【解析】由材料“梁思成、林徽因安图索骥,在山西五台山地区发现了其实物——佛光寺”可知梁思成、林徽因根据唐代壁画的记录发现了历史遗存古迹,壁画的内容印证了文化遗存,故选C项;材料提及的壁画“大佛光寺”和实物佛光寺,说明壁画的创作还是有实物作为创作原型的,并不是源于艺术想象,排除A项;“完整还原”表述过于绝对,排除B项;材料中壁画和遗迹的价值来自于历史传承,不是学者的发掘,排除D项。4.(2020全国Ⅲ卷·26)唐代书法家张旭曾说:“始吾闻公主与担夫争路,而得笔法之意。后见公孙氏舞剑器,而得其神。”据此可知,张旭书法呈现出A.书写结构的严整性B.书写气象的灵动性C.书写笔画的繁杂性D.书写技法的内敛性【答案】B【解析】据材料“得笔法之意”和“而得其神”并结合所学张旭是草书大家可知其描述的是草书的特点飘逸灵动,故选B项;材料“笔法之意”和“而得其神”可知偏于写意,不强调严整性,排除A项;据所学草书强调笔法流畅简约可知不是笔画的繁杂性,排除C项;材料“争路”和“舞剑器”说明不是内敛,排除D项。5.(2018.4·浙江高考·4)有学者品鉴古代书艺谓:“书以晋人为最工,亦以晋人为最盛。晋之书,亦犹唐之诗、宋之词、元之曲,皆所谓一代之尚也。”晋代开始盛行并确立的书体是()A.篆书B.隶书C.楷书D.行书【答案】D【解析】篆书小篆创始于秦代,故A项错误;隶书始于秦朝,成熟并通行于汉魏时代,故B项错误;楷书形成于汉末,故C项错误;晋代开始盛行,行书它兼有楷书和草书的长处,既工整清晰,又飞洒活泼,故D项正确。6.(2016·新课标全国Ⅱ卷文综·24)图3为三国曹魏《三体石经》的残片,经文中的每个字均用先秦古文、小篆等三种字体刻写。这三种字体反映了()A.当时统一文字的努力B.汉字演变的历史过程C.当时字体流行的实际状况D.汉字尚未形成完整的体系【答案】B【解析】秦统一时,秦始皇推行“书同文字”,以秦国的小篆为基础,统一全国文字,但是题干图片反映的是三种字体,故A项错误;汉字按照甲骨文、大篆、小篆、隶书、楷书的脉络演变发展,题干“三国曹魏《三体石经》的残...