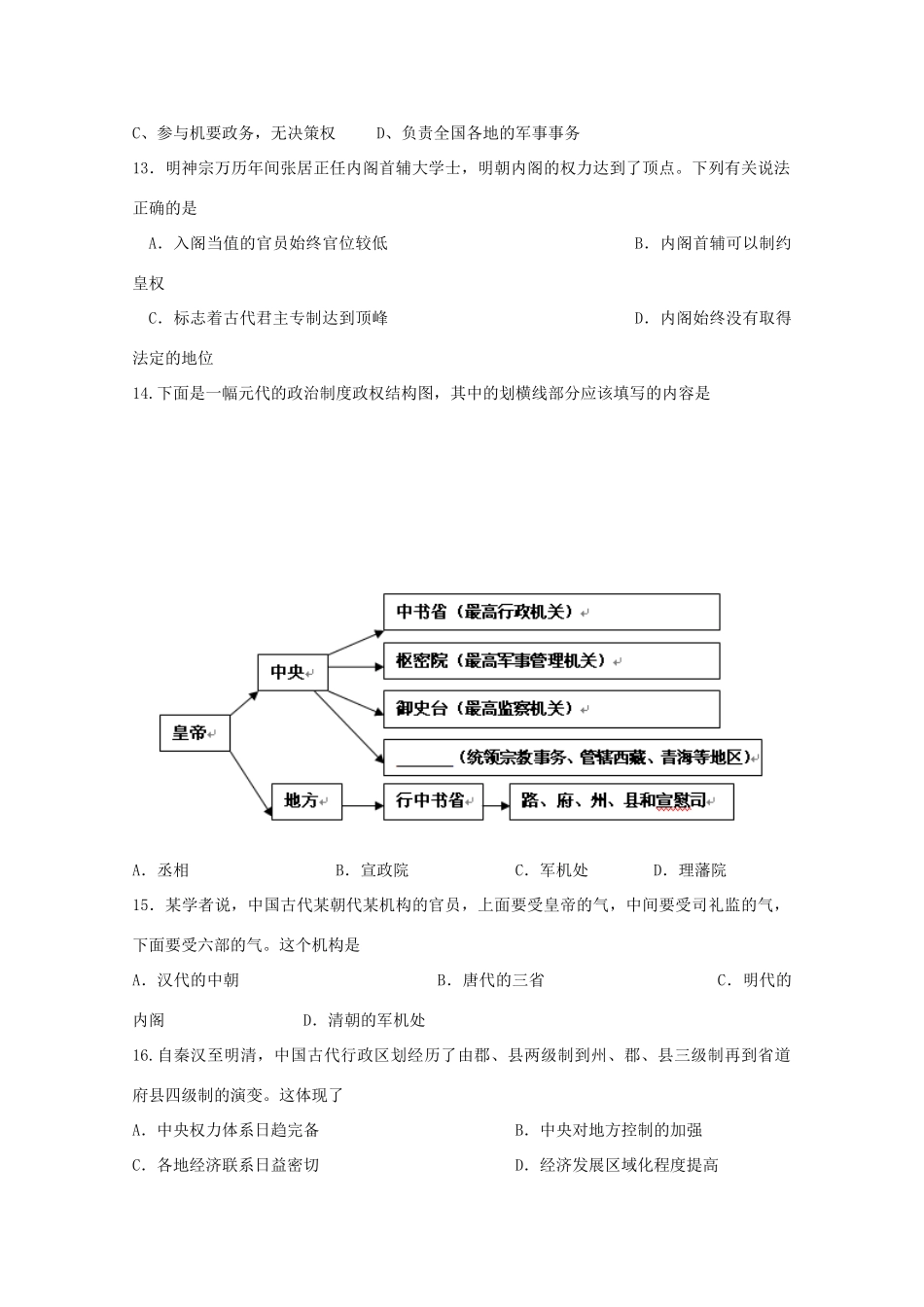

2017-2018学年第一学期第一次月考高一历史试卷(考试时间:90分钟总分:100分)本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分第I卷(选择题,共60分)一、选择题。(本大题共30小题,每小题2分,共60分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是最符合题目要求的)1.斯塔夫里·阿诺斯在《全球通史》中说:“中国人的姓总是位于个人的名字之前,而不像西方那样,位于个人的名字之后。”中国人重视姓氏这一现象反映的实质A.男尊女卑思想严重B.家族宗法观念浓厚C.个人观念的淡漠D.专制王权的强大2.吕思勉先生把古代中国划分为“部落时代”、“封建时代”和“郡县时代”。其中与“封建时代”相对应的朝代是A.西周B.秦朝C.西汉D.宋代3.观察下图的报纸,与其命名直接相关的古代政治制度是A.分封制B.宗法制C.郡县制D.行省制4.中国历史上有一朝代被称为是“黄河流域的‘中原’国家、‘封建’国家”、“血亲小集团为基础的‘城邦’国家”。这一朝代应该是A.周B.秦C.汉D.元5.“有夜郎国(今贵州黔西南),东接交趾,西有古滇国,北有邛都国,各立君长”。夜郎在秦朝时期属于A.岭南地区B.河套地区C.西南夷地区D.百越地区6.有学者认为,战国时养士之风盛行,但属“私养”、“家养”,直到科举制确立,才真正实现“国养”。该观点的主要依据是,科举制A.扩大了政权的开放程度B.提升了官员的文化素质C.有益于重学风气的形成D.提高了政府的行政效率7.《中国古代史》中指出:在西周分封制度下,同姓集团授予封土,赐之以氏。当时,姓、氏是统治阶级的特权,“贵者有氏,贱者有名无氏”。到战国以后,姓氏的分野逐渐消失,平民逐渐获得姓氏。“平民得姓”一事与下列哪个历史趋势的关系最直接A.郡县制度的发展B.以“孝道”治天下C.赋役制度的变化D.皇帝制度的形成8.对下图所示措施意义的叙述,正确的是A.有利于汉初经济恢复B.促进自然经济的发展C.为秦国增强实力统一全国创造条件D.有利于巩固统一的多民族的封建国家9.有学者说:“秦朝这一制度构成了严密的中央统治体系,开后世两千年中央官制之先河”。“这一制度”是指A.皇帝制度B.三公九卿制C.御史制度D.郡县制度10.尚书本是宫中保管、传递文书的小吏。汉武帝任用尚书处理天下章奏,遂涉及国家政治中枢,朝廷重臣也可以“领尚书事”为名掌实权。据此判断,汉武帝时的尚书应属于A.内朝官B.外戚集团C.外朝官D.宦官集团11.“这种选拔人才的制度,其弊端也是一目了然的:那就是主观性太强,一切唯选拔者马首是瞻-----说你行就行,不行也行;说你不行就不行,行也不行。”符合这一评价的制度是A.世袭制B.禅让制C.察举制D.科举制12.明代的内阁和清代的军机处的共同之处是A、统领六部,处理全国政务B、参与决策,并决定朝廷事务C、参与机要政务,无决策权D、负责全国各地的军事事务13.明神宗万历年间张居正任内阁首辅大学士,明朝内阁的权力达到了顶点。下列有关说法正确的是A.入阁当值的官员始终官位较低B.内阁首辅可以制约皇权C.标志着古代君主专制达到顶峰D.内阁始终没有取得法定的地位14.下面是一幅元代的政治制度政权结构图,其中的划横线部分应该填写的内容是A.丞相B.宣政院C.军机处D.理藩院15.某学者说,中国古代某朝代某机构的官员,上面要受皇帝的气,中间要受司礼监的气,下面要受六部的气。这个机构是A.汉代的中朝B.唐代的三省C.明代的内阁D.清朝的军机处16.自秦汉至明清,中国古代行政区划经历了由郡、县两级制到州、郡、县三级制再到省道府县四级制的演变。这体现了A.中央权力体系日趋完备B.中央对地方控制的加强C.各地经济联系日益密切D.经济发展区域化程度提高17.有学者评述道:明朝皇帝……于是以司礼监的太监牵制内阁。明中期以后,皇帝多不见大臣,也不去见内阁。……这就使太监的权力越来越大。明代废除宰相的最大弊病,就是使太监头子司礼太监成了事实上的宰相,甚至是事实上的皇帝。对上述评述的认识,正确的是A.观点正确,司礼太监的权力取代了皇权B.观点错误,司礼太监仅仅是强化皇权的工具C.观点错误,内阁限制了司礼太监权力的扩张D.观点错误,内阁权力...