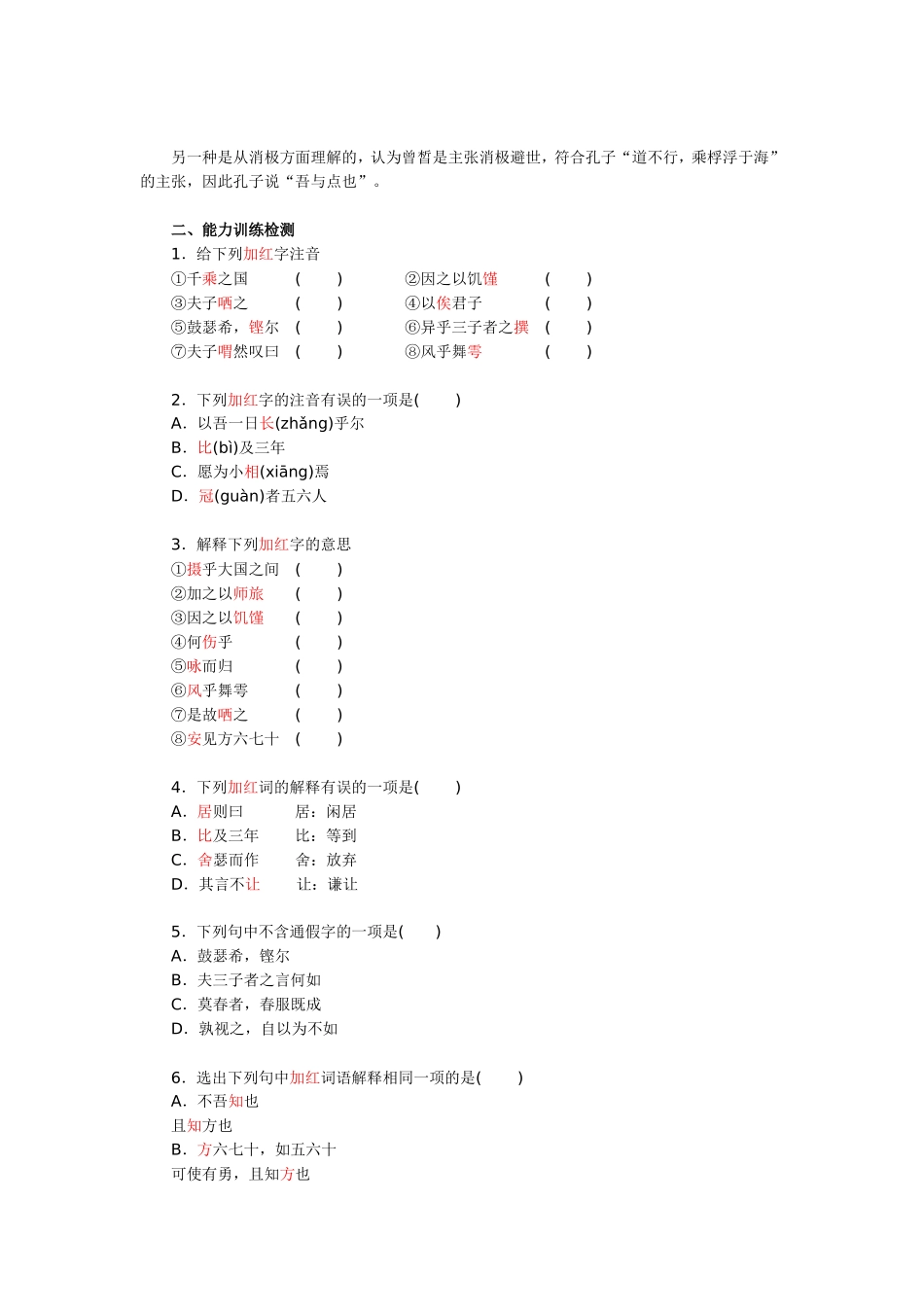

《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》知识要点及能力训练检测一、知识要点(一)孔子及《论语》孔子(前551—前479),名丘,字仲尼,世称孔子,鲁国陬邑(今山东曲阜)人。孔子在鲁国做过官,又曾游说四方,但总的来说,一生是郁郁不遇的。其主要活动是聚众讲学,由此建立了中国古代第一个私家学派——儒家。他还整理过许多重要的古代典籍。孔子是古代的大思想家、教育家,在民族文化的发展史上是一个极重要的人物。孔子对春秋时代的社会动荡深感不满,希望借助周礼重新建立井然有序的统治制度,强调“君君,臣臣,父父,子子。”同时也反对残暴的政治,强调“仁者爱人”,要求以自我克制和礼让的态度调和社会矛盾。孔子又是一个性格顽强的人,为了推行自己的政治主张,奔波一生,好学不厌,诲人不倦。在后代知识分子的身上,常常可以看到他的思想、性格投下的影子。《论语》是孔子与弟子的语录结集。儒家经典之一。结集工作是孔子的门人及再传弟子所做。其内容以伦理、教育为主。共20篇。全书比较散乱,没有系统的组织,先后次第亦无严格准则。多三言两语为一章,言简意赅,发人深省。长期以来,是文化人必读的书籍。它所表现的人生态度、思想观念,在我国文化史、思想史上,留下了极为广泛深刻的影响。(二)课文内容本文通过孔子和四个学生的谈话,以言志为线索,写出了学生们的志趣、性格,表达了孔子的思想、态度。课文可以分为三个部分。第一部分(第1段):孔子问志。孔子先用温和的话语打消学生的顾虑,为他们创造一个轻松、亲切、活跃的环境。第二部分(“子路率尔”至“吾与点也。”):弟子述志。写子路先回答他有治理“千乘之国”的才能。孔子对他的话不以为然,报之一笑。冉有回答自己只有治理方圆几十里的小国的才能。公西华的回答更为谦逊,他说自己的才能只配做个小司仪官。孔子对冉有和公西华的话都没有立即表明态度。曾皙描绘了暮春郊游的美好图景,正是儒家所向往的“礼治”社会的景象。孔子对他的话表示赞同。第三部分(“三子者出”至文末):孔子评志。孔子说治理国家要讲究礼让,可是子路的话表现得不谦让,所以笑他。而对冉有和公西华的谦逊态度是满意的,尤其是对公西华,从他的才德看,足可胜任一个大司仪官。(三)关于“吾与点也”孔子为什么说“吾与点也”,对这个问题,历来是有争议的。对曾皙说的话,有的是从积极方面理解的,认为曾皙是主张以礼治国,他说的是礼治的结果,是太平盛世的图景,与孔子的“仁政”“礼治”“教化”的政治主张相符,因此孔子说“吾与点也”。另一种是从消极方面理解的,认为曾皙是主张消极避世,符合孔子“道不行,乘桴浮于海”的主张,因此孔子说“吾与点也”。二、能力训练检测1.给下列加红字注音①千乘之国()②因之以饥馑()③夫子哂之()④以俟君子()⑤鼓瑟希,铿尔()⑥异乎三子者之撰()⑦夫子喟然叹曰()⑧风乎舞雩()2.下列加红字的注音有误的一项是()A.以吾一日长(zhǎng)乎尔B.比(bì)及三年C.愿为小相(xiāng)焉D.冠(guàn)者五六人3.解释下列加红字的意思①摄乎大国之间()②加之以师旅()③因之以饥馑()④何伤乎()⑤咏而归()⑥风乎舞雩()⑦是故哂之()⑧安见方六七十()4.下列加红词的解释有误的一项是()A.居则曰居:闲居B.比及三年比:等到C.舍瑟而作舍:放弃D.其言不让让:谦让5.下列句中不含通假字的一项是()A.鼓瑟希,铿尔B.夫三子者之言何如C.莫春者,春服既成D.孰视之,自以为不如6.选出下列句中加红词语解释相同一项的是()A.不吾知也且知方也B.方六七十,如五六十可使有勇,且知方也C.夫子喟然叹曰:吾与点也唯求则非邦也与D.方六七十,如五六十宗庙之事,如会同7.对下列加红词语解释正确的一项是()以吾一日长乎尔鼓瑟希,铿尔子路率尔而对曰舍瑟而作A.两个“尔”字相同,两个“瑟”字不同B.两个“尔”字相同,两个“瑟”字也相同C.两个“尔”字不同,两个“瑟”字相同D.两个“尔”字不同,两个“瑟”字也不同8.下列各组句子中,加红的词语的意义和用法相同的一项是()A.则何以哉以俟君子B.求也为之异乎三子者之撰C.居则曰:不吾知也则何以哉D.莫春者,春服既成冠者五六...