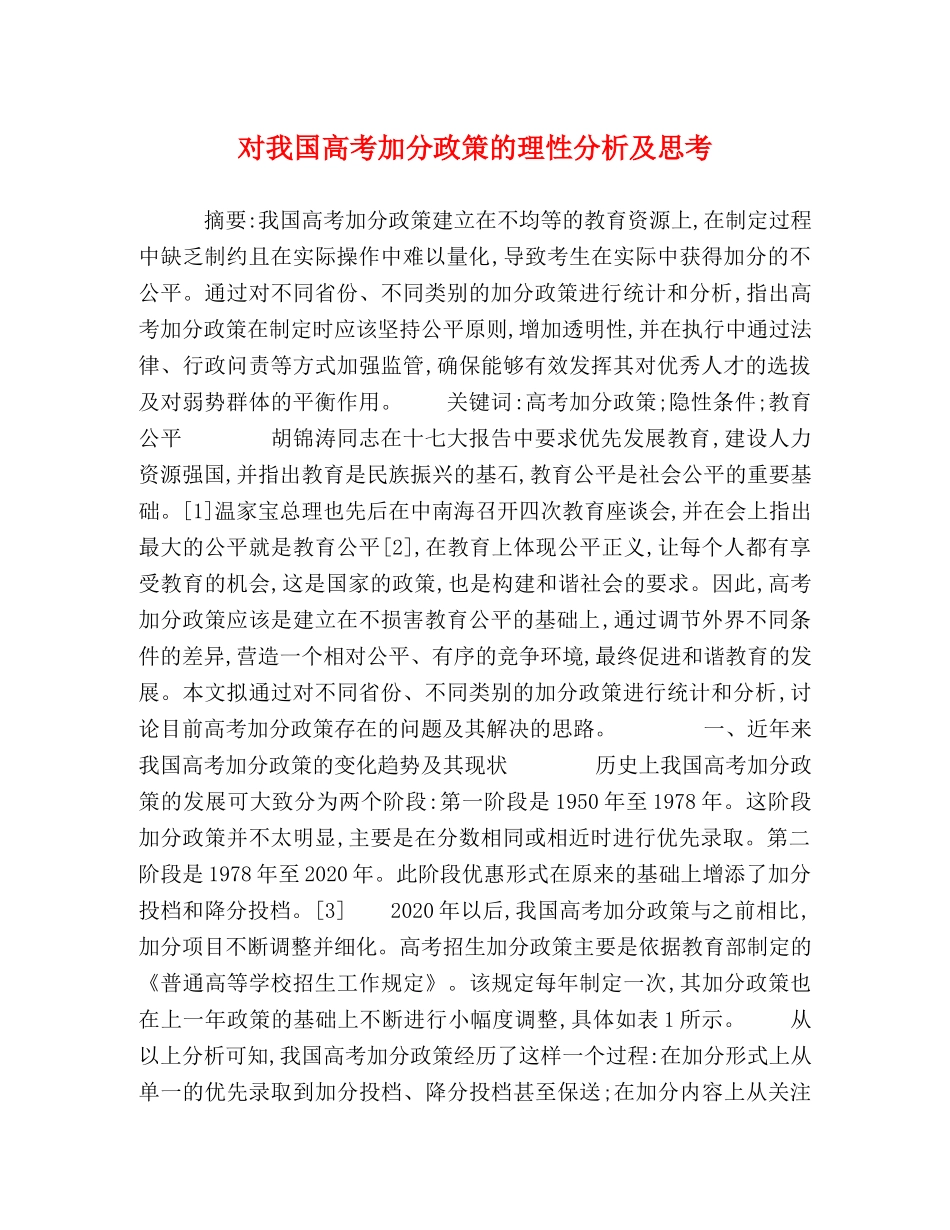

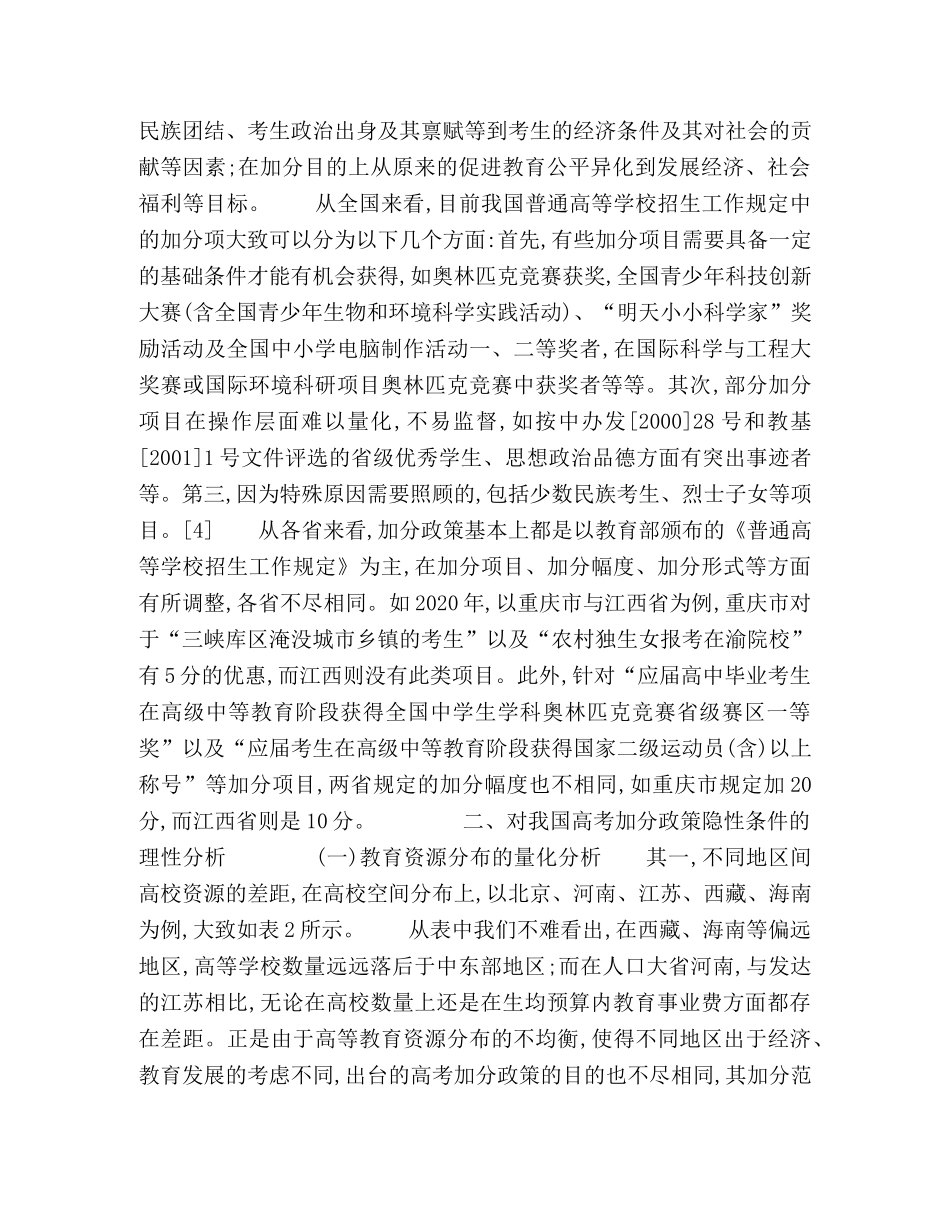

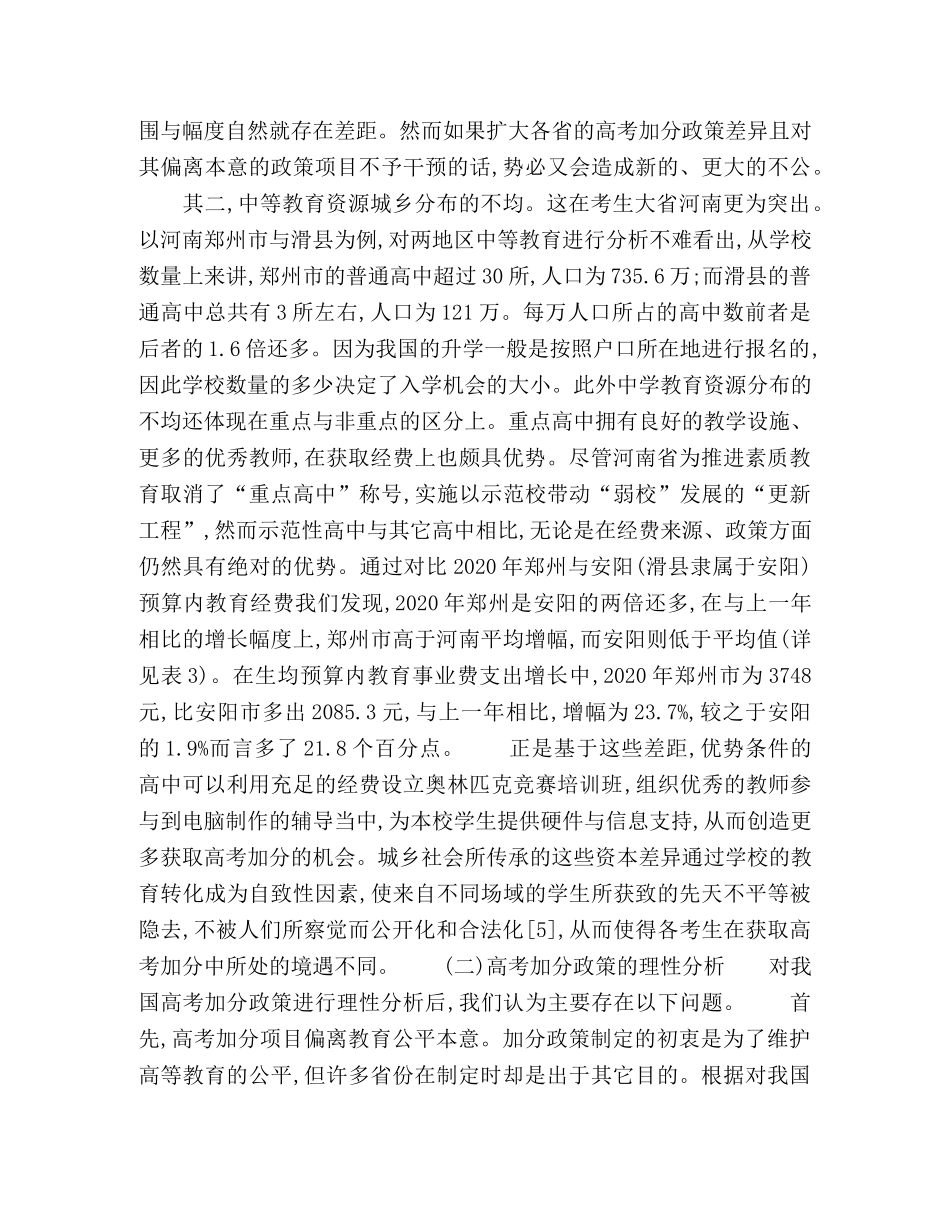

对我国高考加分政策的理性分析及思考摘要:我国高考加分政策建立在不均等的教育资源上,在制定过程中缺乏制约且在实际操作中难以量化,导致考生在实际中获得加分的不公平。通过对不同省份、不同类别的加分政策进行统计和分析,指出高考加分政策在制定时应该坚持公平原则,增加透明性,并在执行中通过法律、行政问责等方式加强监管,确保能够有效发挥其对优秀人才的选拔及对弱势群体的平衡作用。关键词:高考加分政策;隐性条件;教育公平胡锦涛同志在十七大报告中要求优先发展教育,建设人力资源强国,并指出教育是民族振兴的基石,教育公平是社会公平的重要基础。[1]温家宝总理也先后在中南海召开四次教育座谈会,并在会上指出最大的公平就是教育公平[2],在教育上体现公平正义,让每个人都有享受教育的机会,这是国家的政策,也是构建和谐社会的要求。因此,高考加分政策应该是建立在不损害教育公平的基础上,通过调节外界不同条件的差异,营造一个相对公平、有序的竞争环境,最终促进和谐教育的发展。本文拟通过对不同省份、不同类别的加分政策进行统计和分析,讨论目前高考加分政策存在的问题及其解决的思路。一、近年来我国高考加分政策的变化趋势及其现状历史上我国高考加分政策的发展可大致分为两个阶段:第一阶段是1950年至1978年。这阶段加分政策并不太明显,主要是在分数相同或相近时进行优先录取。第二阶段是1978年至2020年。此阶段优惠形式在原来的基础上增添了加分投档和降分投档。[3]2020年以后,我国高考加分政策与之前相比,加分项目不断调整并细化。高考招生加分政策主要是依据教育部制定的《普通高等学校招生工作规定》。该规定每年制定一次,其加分政策也在上一年政策的基础上不断进行小幅度调整,具体如表1所示。从以上分析可知,我国高考加分政策经历了这样一个过程:在加分形式上从单一的优先录取到加分投档、降分投档甚至保送;在加分内容上从关注此资料由网络收集而来,如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享,我们负责传递知识。民族团结、考生政治出身及其禀赋等到考生的经济条件及其对社会的贡献等因素;在加分目的上从原来的促进教育公平异化到发展经济、社会福利等目标。从全国来看,目前我国普通高等学校招生工作规定中的加分项大致可以分为以下几个方面:首先,有些加分项目需要具备一定的基础条件才能有机会获得,如奥林匹克竞赛获奖,全国青少年科技创新大赛(含全国青少年生物和环境科学实践活动)、“明天小小科学家”奖励活动及全国中小学电脑制作活动一、二等奖者,在国际科学与工程大奖赛或国际环境科研项目奥林匹克竞赛中获奖者等等。其次,部分加分项目在操作层面难以量化,不易监督,如按中办发[2000]28号和教基[2001]1号文件评选的省级优秀学生、思想政治品德方面有突出事迹者等。第三,因为特殊原因需要照顾的,包括少数民族考生、烈士子女等项目。[4]从各省来看,加分政策基本上都是以教育部颁布的《普通高等学校招生工作规定》为主,在加分项目、加分幅度、加分形式等方面有所调整,各省不尽相同。如2020年,以重庆市与江西省为例,重庆市对于“三峡库区淹没城市乡镇的考生”以及“农村独生女报考在渝院校”有5分的优惠,而江西则没有此类项目。此外,针对“应届高中毕业考生在高级中等教育阶段获得全国中学生学科奥林匹克竞赛省级赛区一等奖”以及“应届考生在高级中等教育阶段获得国家二级运动员(含)以上称号”等加分项目,两省规定的加分幅度也不相同,如重庆市规定加20分,而江西省则是10分。二、对我国高考加分政策隐性条件的理性分析(一)教育资源分布的量化分析其一,不同地区间高校资源的差距,在高校空间分布上,以北京、河南、江苏、西藏、海南为例,大致如表2所示。从表中我们不难看出,在西藏、海南等偏远地区,高等学校数量远远落后于中东部地区;而在人口大省河南,与发达的江苏相比,无论在高校数量上还是在生均预算内教育事业费方面都存在差距。正是由于高等教育资源分布的不均衡,使得不同地区出于经济、教育发展的考虑不同,出台的高考加分政策的目的也不尽相同,其加分范此资料由网络收集而来,如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享,我们负责传递知识。围与幅度自然就存在差距...